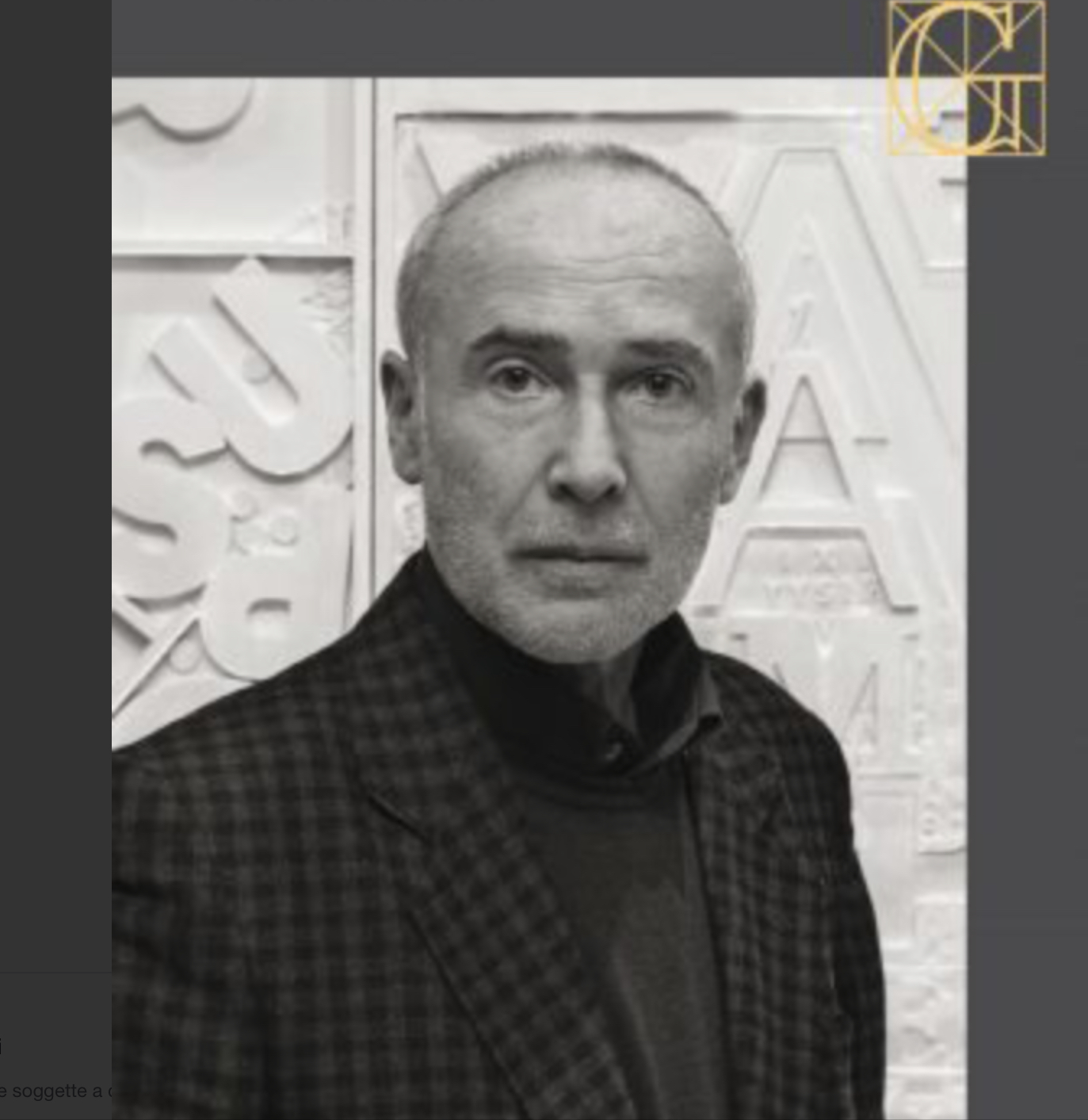

Mario Benedetti, poeta italiano. Foto Dino Igbani

Nota di Alessandro Bellasio

«altrove il sole ha la luce»

Poche le voci nitide, necessarie e immediatamente riconoscibili nella loro cifra lirica essenziale, come quella di Mario Benedetti. Una voce abitata allo stesso modo dall’allarme e dall’immedesimazione, dove la parola sa farsi a un tempo lucida e inerme, sapiente e commossa, e decisivo ne è il valore testimoniale, l’inaggirabile frontalità dell’esser vivi. Una parola esposta, come vuole il magistero di Celan. In essa tocchiamo con mano il significato della sentenza secondo la quale «la poesia è un dono fatto agli attenti». L’opera di Mario Benedetti è imbevuta fino allo spasmo – mai gridato, mai esibito, eppure netto e tangibile – di questa attenzione acuminata e partecipe, della cui energia segreta si alimenta l’evento lirico. Un’attenzione strenua, una fedeltà alle cose fatta di riserbo e di pudore, capace, con quel suo tono smorzato, con il suo calore trattenuto, di creare sempre uno spazio di intimità con il lettore, pur nella frattura e nei sussulti dello sguardo e del sentire, così connaturali allo stile di Mario Benedetti.

Un’intimità che passa principalmente da quel nucleo di disarmo che è forse la cifra stessa dell’opera, del poeta. In un’antica intervista, a proposito di Umana gloria, Benedetti ebbe a dire: «penso che la parola indifesa e colloquiale ma spaesante sia quella dell’uomo che muore, noi moriamo con queste parole, con queste pause del respiro». E Benedetti, con tale parola disadorna e rigorosissima, fatta via via degli elementi più semplici e umili del vivere (Umana gloria), dei suoi scarti e delle sue scorie inassimilabili (Pitture nere su carta), o ancora dei suoi frammenti mnestici e delle istantanee della caducità (Tersa morte), ha progressivamente, inesorabilmente portato la sua poesia – e insieme a essa noi tutti, suoi devoti lettori – in territori sempre più estremi, folgorati dal «brivido di stare», nel luogo senza ritorno in cui si incontrano parola, esistenza e verità: quel confine che non è più la vita, non è ancora la morte, ma in virtù del quale soltanto possono dispiegarsi ed essere tutt’uno la vita e la morte. Continua a leggere