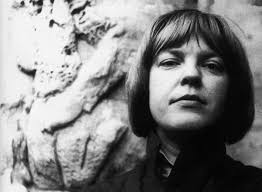

Gottfried Benn

Nel centenario della storica antologia degli Espressionisti, Crepuscolo dell’umanità, vi proponiamo un secondo contributo di Alessandro Bellasio su Gottfried Benn, dopo essere entrati nell’esperienza estetica di George Tralk.

COMMENTO DI ALESSANDRO BELLASIO

Traduzioni di A. Bellasio e F. Masini

«Esistenza vuol dire esistenza nervosa, cioè eccitabilità, disciplina, enorme conoscenza di fatti, arte. Soffrire vuol dire soffrire nella coscienza, non già per decessi. Lavorare vuol dire innalzamento verso forme spirituali. In una parola: vita vuol dire vita provocata.» Sarebbe forse sufficiente la breve, fulminante sintesi di questo giro di sentenze per definire l’esperienza esistenziale e artistica – esistenziale in quanto artistica – di Gottfried Benn (1886 – 1956). Se non fosse che, come in un gioco di specchi e rifrazioni interiori, dietro il saggista raffinatissimo e sornione c’è il prosatore ellittico e allucinato, e dietro questo il lirico dalle immagini sulfuree e il sottile teorico della poesia statica. E se non fosse che il saggista, il prosatore, il lirico e il teorico a loro volta venissero sempre, accuratamente celati dietro l’impeccabile camice del dermatologo brillante e up to date, che firma studi scientifici per le riviste di settore e raccomanda pomate di zinco per le dermatiti più ostinate.

L’accolito, insieme a Ernst Jünger, della “emigrazione interiore”, l’asceta del Doppelleben e il discepolo dell’Artistik, iperconsapevolmente scisso tra laboratorio medico e microscopio lirico, fu di certo la figura intellettualmente più complessa (e politicamente più ambigua) dell’espressionismo. E d’altronde, fu anche colui che, davvero e proprio superstite, a giochi ormai compiuti, contribuì a mantenere vivo il ricordo di ciò che il movimento aveva significato per l’arte europea, scontando sulla sua persona, è bene ricordarlo, il rifiuto di abiurare i propri trascorsi, allorché tutto ciò che era stato espressionismo iniziò a puzzare, sempre più pericolosamente, di “arte degenerata”.

Dai tetri affreschi di Morgue ai preziosi mosaici di poesia statica della produzione tarda, dalla prosa assoluta distillata nelle psichedeliche vicissitudini del più celebre dei suoi alter-ego, il sifilopatologo Werff Rönne, fino alle iridescenti stilizzazioni delle prose mature (Romanzo del fenotipo, Il tolemaico), colui che elesse Pallade a nume tutelare (e spettrale) in un mondo disertato tanto dalla ragione quanto dagli dèi, per tutta la vita seguì il fil rouge di una sola, inaggirabile, primaria intuizione: «in pace o in guerra, al fronte o nelle retrovie, da ufficiale come da medico, fra trafficanti ed eccellenze, davanti alle celle dei manicomi e a quelle delle prigioni, accanto ai letti e alle bare, nell’ora del trionfo e in quella della caduta, non mi ha mai abbandonato la trance che questa realtà non esista.» Di sé avrebbe forse detto – chiosando con un celebre passaggio di Gehirne – «vivevano tutti con il centro di gravità fisso su meridiani, tra rifrattori e barometri, lui solo gettava sguardi oltre le cose, paralizzato dalla nostalgia di un azimut, gridava invocando una chiara pulizia logica e una parola che finalmente lo afferrasse.» Continua a leggere