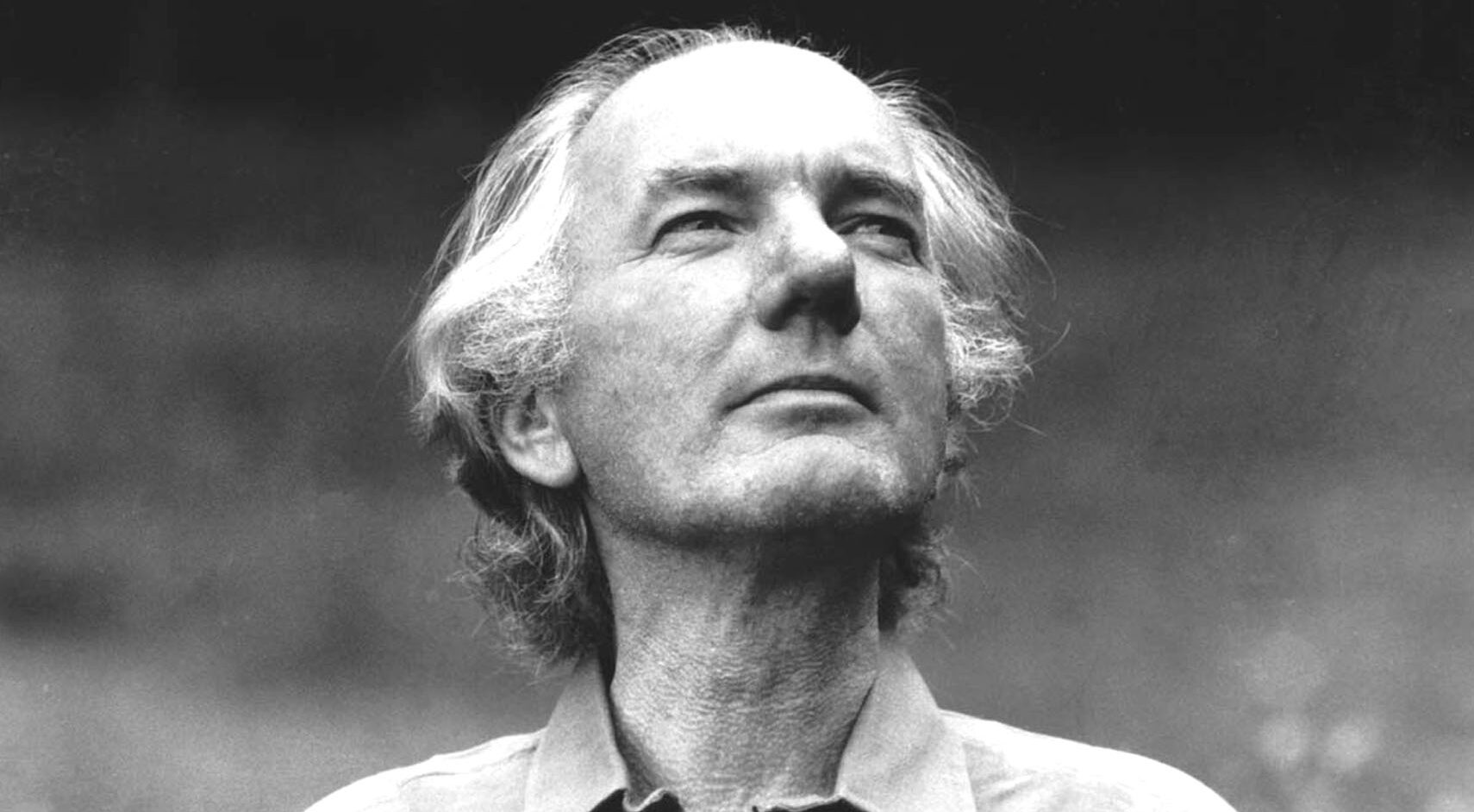

Thomas Bernhard

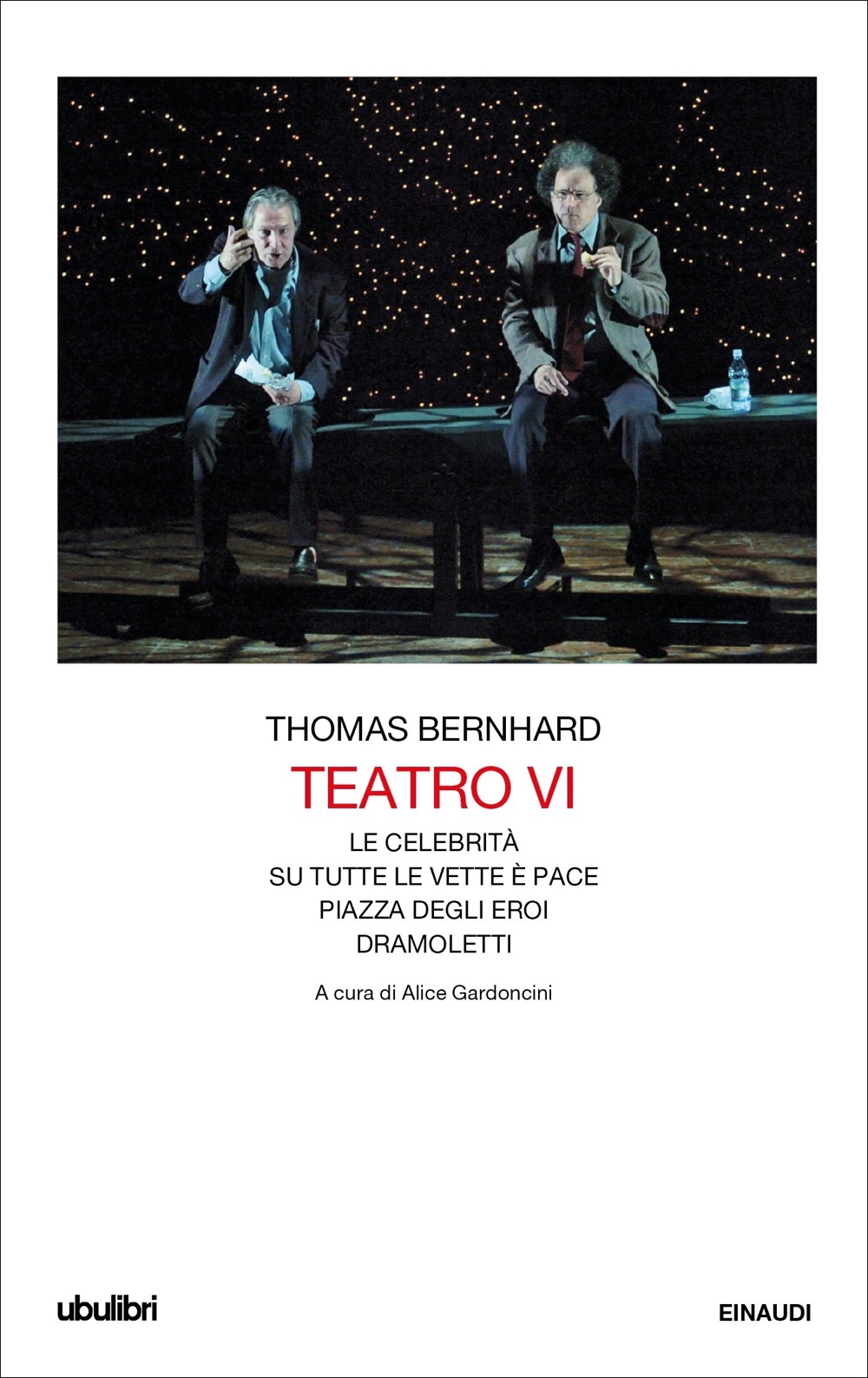

Questo volume “Teatro VI” (Collezione Teatro Einaudi, 2021) riunisce tre testi di Thomas Bernhard: Le celebrità (1976), Su tutte le vette è pace (1981), Piazza degli Eroi (1988), piú tutti i testi brevi denominati da Bernhard «dramoletti».

A cura di Alice Gardoncini Traduzioni di Alice Gardoncini Umberto Gandini

IL LIBRO

Ubulibri fece uscire, tra il 1982 e il 1999, cinque volumi del Teatro di Bernhard annunciandone un sesto conclusivo, che in realtà non fu mai pubblicato. Dopo aver ripreso i cinque volumi Ubulibri, ora Einaudi completa la serie realizzando finalmente questo fantomatico sesto volume. Contiene i tre testi lunghi non compresi nei volumi precedenti, piú tutti i testi brevi denominati da Bernhard «dramoletti». Inediti in traduzione italiana sono Le celebrità(1976), Su tutte le vette è pace (1981) e i tre dramoletti scritti in dialetto bavarese: Match, Un morto, Funzione di maggio (1981).

Questi tre dramoletti dialettali sono tradotti da Umberto Gandini. Tutti gli altri testi sono tradotti da Alice Gardoncini. Ora che tutto il Teatro di Bernhard è disponibile anche in Italia, si potrà comprendere meglio la grandezza di questo scrittore, che con ironia e spirito di provocazione ha saputo innovare le abitudini teatrali piú radicate. E magari si potrà aprire una nuova stagione di messe in scena. D’altronde l’Italia ha avuto un ruolo significativo nella storia teatrale di Bernhard, visto che due dramoletti – Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me; Claus Peymann e Hermann Beil sulla Sulzwiese – sono stati messi in scena per la prima volta proprio in Italia da Carlo Cecchi un anno dopo la morte di Bernhard, nel 1990, e piú volte ripresi.

La piú recente rappresentazione italiana di un testo di Bernhard è invece Piazza degli eroi mandata in onda da Rai 5 nel 2021 da un Teatro Mercadante privo di pubblico per il lockdown: protagonista Renato Carpentieri, regia di Roberto Andò.

NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA

NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA