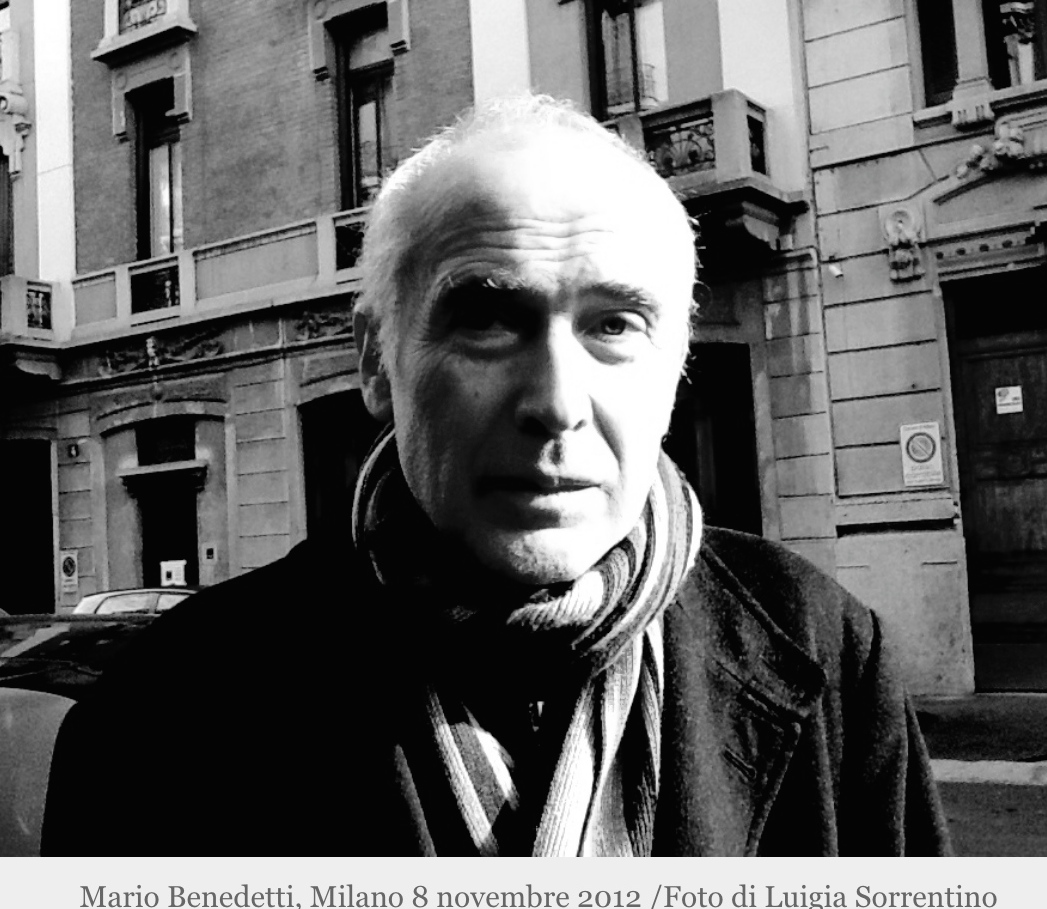

Luigia Sorrentino, Credits ph Angelo Nitti

NOTA DI LETTURA DI SANDA VOICA

La poesia di Luigia Sorrentino scaturisce dalla linea di una soglia senza fine: da un presente allargato, senza limiti, ma che non è solo vita quotidiana, e che abbraccia sia il passato ( l’antico) sia il futuro (l’avvenire). Quanto al quotidiano, è il nostro mondo visibile, ma anche un altro, invisibile, che la poeta ci fa vedere.

Attraverso immagini oniriche, allucinatorie, irreali, inaspettate, insolite, ammalianti, abbaglianti e coinvolgenti, a volte leggere, a volte pesanti, che non sono esenti da dettagli realistici, concreti e attuali, seguiamo il percorso della poeta. Porta verso… la fonte della vita, ma anche della morte, e ognuna di esse coincide con la fonte della scrittura, della poesia: « quando ci dirigemmo verso la boscaglia / vedemmo in lontananza la ferrovia, / rapida discese verso il mare / l’avvicinamento carico nel vento / lì dove il rosa antico delle rose / e le ginestre trascinate vanno /nel bosco sempre più/siamo sempre più vicini al cielo / la muratura porosa ogni cosa / salda al giallo, strato su strato » (p. 18).

Questa città, Olimpia, è solo il luogo di origine e… fine di tutto e di niente. Ma anche di tutto e di niente. La sua stessa vita, la vita della poeta, il suo corpo, la sua scrittura sono già lì. Ma anche quella dei suoi cari, di coloro che le sono più vicini, che sono scomparsi – e anche degli sconosciuti.

Attraversiamo questa raccolta come un’insolita bolgia – sempre dall’aspetto dantesco, ma dove inferno, purgatorio e paradiso sono uno solo. Le diverse parti del libro, che possono essere lette separatamente, riescono a formare un insieme specifico. La poeta trova i mezzi per portarci nella sua poetica “città”; non restiamo a lungo alle sue porte.

Se l’antichità è convocata, se Hölderlin è presente anche lì, attraverso Iperione, la caduta, è perché la nuova città, simboleggiata da Olimpia, è solo la nuova poesia di Luigia Sorrentino. Il suo libro non è un’allegoria, l’autrice riesce a creare il suo universo poetico molto particolare. Immagini e idee sono strettamente legate: non è una dimostrazione, ma un’installazione, o una costruzione sui generis, man mano che la scrittura procede si crea un mondo. Senza un piano preparatorio, ma la città rimane perfettamente immobile.

Per molti versi, questo libro ci ricorda l’altro libro di Dante, Vita nuova, soprattutto attraverso la rinascita – attraverso i volti, le forme, i capelli, soprattutto – la memoria.

Le poesie sono apparentemente di difficile accesso, non facili da afferrare, ci giriamo intorno, a volte sconcertati. Ma una volta entrati, siamo sedotti: rimaniamo, insieme alla poeta, in uno splendido vagabondare, in una città sconosciuta. Grazie a questa lettura, condividiamo l’esperienza della scrittura poetica stessa, un’esperienza in cui alcuni degli elementi che vi entrano sono già lì, ma ce ne sono altri che dobbiamo andare a cercare noi stessi. C’è un orientamento bidirezionale permanente – ad ogni passo possiamo andare a destra o a sinistra. E prendiamo miracolosamente entrambe le direzioni allo stesso tempo – ed è questo che ci fa andare avanti. Prendere una sola direzione ci porterebbe a un vicolo cieco. Per non parlare dell’esperienza sconcertante che questa poesia offre: quella di includere il corpo della poetessa – mentre scrive, non… comodamente, a casa propria, ma in quest’altro mondo, al tempo stesso pericoloso, suggestivo, e misterioso, evanescente. Stare fuori e dentro, allo stesso tempo, e trovare il proprio equilibrio in questa oscillazione: questo è ciò che ogni scrittore o poeta cerca di fare attraverso i suoi libri.

Ma ciò che colpisce ancora di più è che la sua stessa esperienza, della vita e della scrittura, così come quella del proprio corpo e delle sue relazioni con gli altri (con gli esseri viventi e morti) e con il mondo – non sono solo quelle di un poeta! Se la poesia di Luigia Sorrentino è così forte, così convincente, è perché ognuno di noi, anche senza essere un poeta, potrebbe vivere questa esperienza, questa inquietudine di un altro mondo, e non necessariamente un mondo parallelo al nostro, anzi: un mondo, per quanto insolito, che è strettamente legato a ciascuno dei nostri gesti quotidiani. Realtà e sogno coincidono, ma questo non rende questa poesia surrealista. Se il sogno e la sensazione di sognare dominano, è solo perché la realtà degli stati (amorosa, affettiva, di mancanza…) e quella dell’esistenza concreta si trasformano al punto di avere solo la stessa consistenza: quella della scrittura stessa. Ciò che è scritto è vero. E soprattutto: se non fosse vero, non ci verrebbe detto.

L’intreccio permanente dei due “mondi”, che non è altro che tutta la vita, non cessa di essere velato e mostrato, in successione e molto rapidamente. E questo colpisce molto anche nella poesia di Luigia Sorrentino: attraverso questo gioco di nascondere/velare ciò che è vita, riesce a mettere i due gesti sui platani di un’immensa bilancia invisibile, che sarebbe la scrittura della poesia, e a dar loro lo stesso peso. Bilancia in perfetto equilibrio.

E, con nostro grande stupore e piacere, ci troviamo a casa nostra in questo passaggio in un universo “altro”. Il percorso di Luigia Sorrentino ha scopi precisi e consapevoli: riscoprire i propri cari attraverso la loro evocazione. Ma questo la porta, senza che lei lo sappia, a trovare l’essere che scrive: se stessa, ma che non è un essere… più conosciuto: rimane anche un’apparenza, una chimera, lontana e estranea come le altre – che ci sono o non ci sono più.

Il lontano e il vicino sono poi difficili da distinguere. Ma la poeta ci fa conoscere l’inaspettato.

Questa poesia è molto vicina a ciò che Jacques Sojcher afferma nel suo libro La démarche poétique, il capitolo “Dans la distance, mais si proche…”: […] “il poeta rifiuta di abdicare di fronte all’oblio (e all’oblio stesso dell’oblio), oppone, non una conoscenza, una dottrina, un’ideologia, semplicemente a un impulso, all’eco talvolta trattenuto di un canto precario e sempre minacciato, all’intermezzo di una certezza (che non si può nominare) e di un’incertezza che non è disperazione ma apertura, alleggerimento degli ostacoli, possibilità di presenza. ». Ed è proprio questo impulso, questa apertura, questa presenza evocata dal filosofo che abbiamo sentito pienamente quando abbiamo letto Olympia.

Philippe Jaccottet

Questo libro è anche molto vicino alla scrittura di Philippe Jaccottet, non è affatto come un pastiche, ma nel suo spirito più profondo, o almeno quello di Paysages con figure assenti: “E si finisce per pensare che tutte le cose essenziali possono essere affrontate solo con deviazioni, o obliquamente, quasi in segreto. ».

E non più lontano, da quei versi di Octavio Paz, che potrebbero anche caratterizzare l’impressione, molto forte, nella lettura di Luigia Sorrentino: “Le cose sono e non sono / Tutto viene disfatto in silenzio / Sulla pagina. “(Versant Ouest).

Ma lei ha saputo creare i propri strumenti per dire “l’essenziale”. Continua a leggere