DI MATTEO BIANCHI

«Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta, / non donna di province, ma bordello!» Èl’eterna terzina che Dante dedica a uno dei volti del nostro paese nel canto VI del Purgatorio (vv. 76-78), uno di quelli più dolorosi; Italia che è anche “dove ‘l sì suona”, “bel paese”, “giardin dell’impero”.

Ne L’Italia di Dante, edito da La nave di Teseo e già vincitore sia del 46esimo Premio Mondello sia del Viareggio-Rèpaci 2020, Giulio Ferroni attraversa l’organicità della lingua dantesca e il suo continuo riaffiorare nel nostro presente, lasciando al lettore quanto di essa luminosamente resiste ancora e cosa, invece, la consuma e la insidia. che, grazie a un viaggio lungo circa due anni, ha deciso di riappropriarsi fisicamente del nostro paese seguendo i versi di Dante.

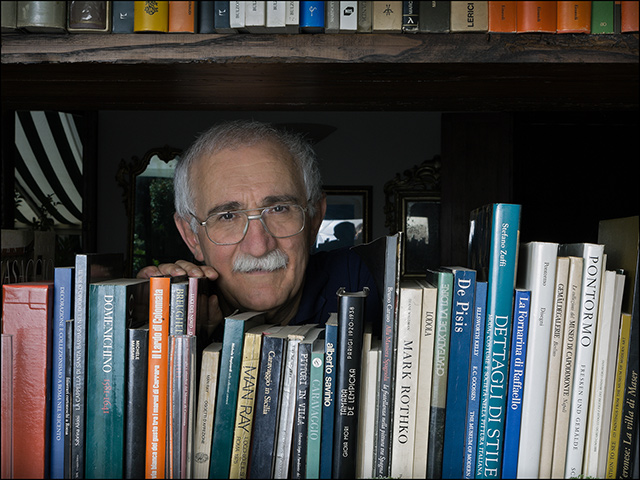

Giulio Ferroni / Credits photo Dino Ignani

«L’idea è nata tanti anni fa – esordisce Ferroni – dalla suggestione di evidenza fisica della poesia di Dante, dalla capacità della sua lingua di far vedere la realtà, dalla suggestione del suo movimento, del suo camminare, notato per esempio da due poeti tra loro tanto diversi come Dino Campana e Osip Mandel’štam. Insomma, la poesia di Dante ha una forza “spaziale” che mi ha fatto sentire il desiderio di percorrere i suoi luoghi, di riconoscere e ritrovare l’Italia, quella del passato e quella del presente, guidato dai suoi versi».

Gli appellativi che il poeta attribuì al nostro paese sono rimasti quasi tutti, anche se i volti sono naturalmente mutati: «I luoghi hanno acquistato spesso nuova bellezza, attraverso le vicende architettoniche e urbanistiche, attraverso l’impegno e la creatività umana nel corso dei secoli; ma ci sono anche i luoghi (specie certi isolati castelli) che sono andati in rovina, o che sono stati trasformati in qualcosa di poco piacevole. Ma noi possiamo sentire in ogni luogo il passaggio del tempo, il cammino di un’intera civiltà, con ile sue conquiste e le sue lacerazioni. E tra l’altro una maggiore attenzione alla lingua di Dante potrebbe aiutarci a percepire il valore della storia e della memoria: ne abbiamo bisogno proprio per costruire un futuro non rovinoso.

Numerose sono le immagini che dà Dante della costa e dell’entroterra etrusco: moltissimi sono i suoi richiami diretti o indiretti alla Maremma, alla zona “tra Cecina e Corneto” (Tarquinia), a feudi e castelli della Maremma. E ricorda anche Talamone a proposito del fallito progetto di Siena di dotarsi di un porto. Poi, quando maledice Pisa per la crudeltà mostrata verso la famiglia di Ugolino, evoca la Capraia e la Gorgona, che dovrebbero ostruire la foce dell’Arno, per farlo straripare e far annegare “ogni persona”».

La Commedia comincia nel mezzo di un sentiero e procede per via senza sosta, salendo e scendendo; quasi il ritmo stesso della poesia fosse accompagnato dal respiro, e l’atto di camminare diventasse fonte d’esperienza e d’incontro con il proprio tempo. «Il procedere dell’Inferno si dà nel passo della discesa (ma non vi manca una improvvisa e angosciosa risalita) – incalza l’autore – uno scendere rovinoso, tra i mostri e gli orrori, tra quelle che si direbbero le rovine della vita collettiva, del mondo storico e del mondo contemporaneo: dove nei dannati è fissato per sempre, nella loro pena irredimibile, compimento definitivo del senso stesso del loro essere, il rilievo del male nel mondo: un andare sostenuto da una radicale forza critica (denuncia del male nel mondo). Una diversa ma sempre determinata forza critica sostiene l’ascesa faticosa ma fiduciosa sulla montagna del Purgatorio, cantica dell’attesa e della speranza, e ancora lo stesso volare tra i cieli del Paradiso. Ma anche nei momenti più luminosi, nelle rivelazioni vertiginose e accecanti della luce paradisiaca, il volo di Dante insieme a Beatrice continua spesso a piegarsi verso il destino della terra, alle vicende della storia contemporanea».

Oltre a creare una lingua poetica capace di dire tutto, che prima di lui non era accaduto per alcuna delle nuove lingue volgari, Dante ha inventato il personaggio moderno: «Nel vorticoso succedersi delle anime che egli incontra – conclude Ferroni – si fissa, spesso anche con pochi versi, un ricchissimo mondo umano: personaggi come presenze vitali, in cui l’identità umana si riconosce come identità letteraria.

__________

Giulio Ferroni, professore emerito della Sapienza di Roma, è autore di studi sulle più diverse zone della letteratura italiana (da Dante a Tabucchi) e dell’ampio manuale Storia della letteratura italiana (1991 e 2012). Numerosi i suoi studi sulla letteratura del Cinquecento, tra cui Mutazione e riscontro nel teatro di Machiavelli (1972), Le voci dell’istrione. Pietro Aretino e la dissoluzione del teatro (1977), Il testo e la scena (1980), Machiavelli o dell’incertezza (2003), Ariosto (2008). Su questioni di teoria i volumi Il comico nelle teorie contemporanee (1974), Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura (1996 e 2010), I confini della critica (2005). Molti i suoi interventi, anche “militanti”, sulla letteratura contemporanea, in parte raccolti in Passioni del Novecento (1999). Tra le sue più recenti pubblicazioni: Gli ultimi poeti. Giovani Giudici e Andrea Zanzotto (2013), La fedeltà della ragione(2014), La scuola impossibile (2015), La solitudine del critico (2019), L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia (2020), con cui ha vinto il Premio letterario internazionale Viareggio Rèpaci 2020 (sezione Saggistica) e il Premio letterario internazionale Mondello 2020 (sezione Opera critica). Ha diretto il volume sulla Letteratura della serie Treccani Il contributo italiano alla storia del pensiero (2018).