Victor Hugo

I CAVALIERI ERRANTI. I POEMI CAVALLERESCHI DI VICTOR HUGO

Quello che si propone è un Victor Hugo inedito: è l’Hugo dei miti, delle leggende, l’Hugo medievale, soprattutto è l’Hugo che si concede al poema cavalleresco. Ne La légende des siecles (silloge scritta a intermittenza tra il 1855 e il 1876), quello che si può considerare probabilmente il più grande scrittore francese dà luogo a un particolare ciclo. Les Chevaliers errants, composto da due poemi cavallereschi: Le petit roi de Galice ed Eviradnus. Ecco che i suoi eroi, Roland ed Eviradnus, si caricano di forza mistica, scontrandosi coi rappresentanti del male, facendo fede nelle loro innumerevoli esperienze, copiose battaglie, soprattutto in un’ispirazione divina, che li rende invincibili, donando loro l’astuzia d’Ulisse, il vigore necessario per combattere interi eserciti in completa solitudine. La forza dell’eroe è per Hugo quella di Dio, l’eroe è intermediario di Dio e non ha bisogno di vivere con gli uomini, perché egli è e rimane, anche nella vecchiaia, come nel caso di Eviradnus, un semidio, destinato sempre a vincere per ottenere Giustizia – d’altra parte l’Autore l’afferma anche nel suo Booz endormi: Le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. L’eroe impersona così il Poeta e così quello che lui definisce l’homme des utopies, capace di reinterpretare la realtà, scavando all’interno dei suoi meandri, riuscendo, da solo, a trovare la soluzione giusta, quella soluzione che, anche vista da un punto di vista cristologico, s’eleva a simbolo di Salvezza eterna per l’Umanità, continuamente circondata dal Male e da questo contaminata.

dall’introduzione di Stefano Duranti Poccetti

Victor Hugo, Les Chevaliers errants/ I Cavalieri erranti, traduzione di Stefano Duranti Poccetti, Nulla Die, 2021. Continua a leggere

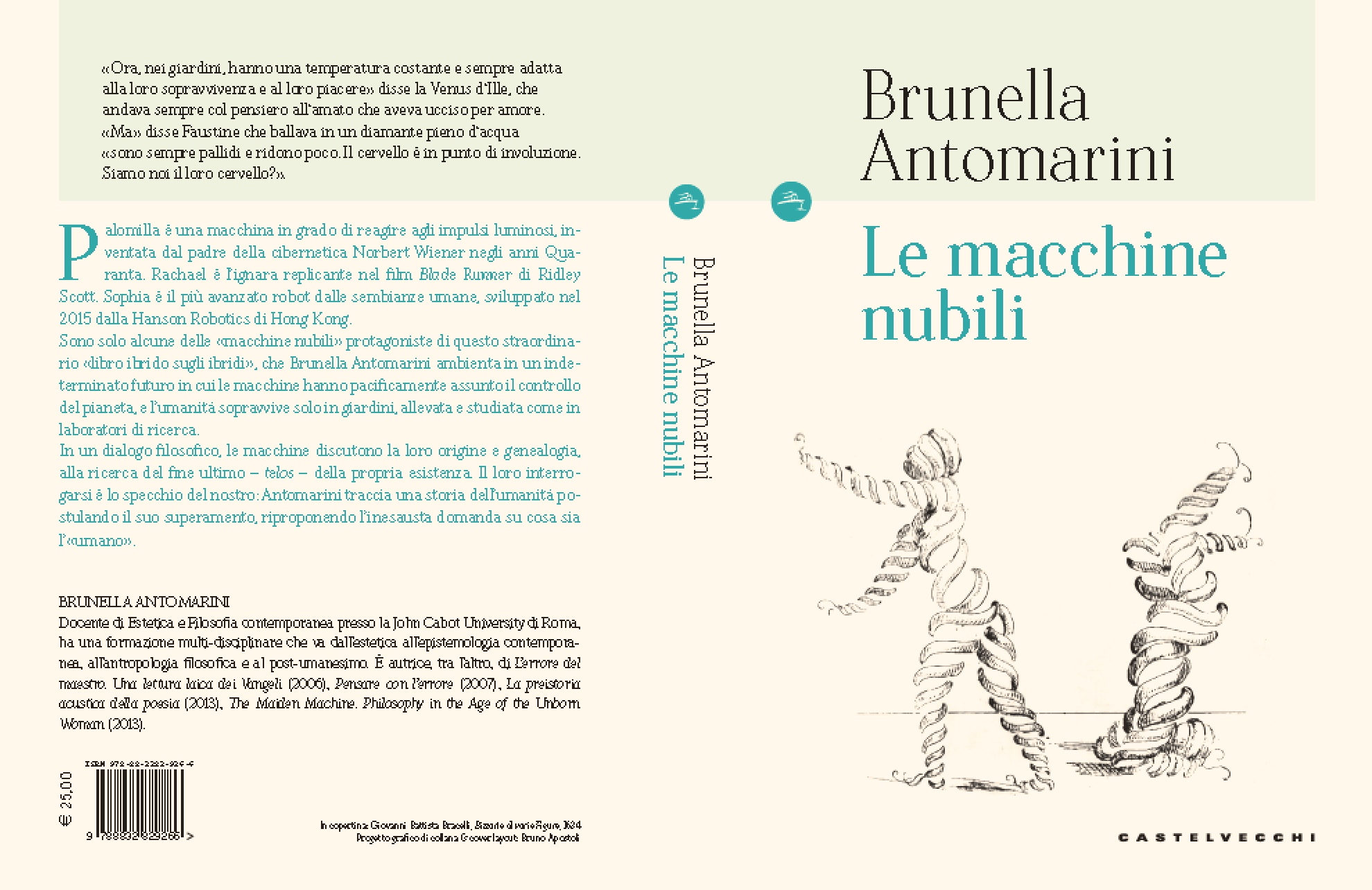

Verso le macchine nubili…

Verso le macchine nubili…

NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA

NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA