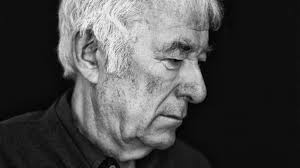

Luca Nicoletti

Nota di lettura di Alberto Fraccacreta

Da sempre il carattere più autentico della poesia è la meraviglia, l’incontro taumatico con la realtà. Che i poeti cerchino, infatti, l’«innocenza essenziale» lo ha sottolineato a più riprese Derek Walcott. Questo è senz’altro uno dei fili conduttori dell’ultima silloge di Luca Nicoletti, Il paese nascosto (prefazione di Giancarlo Pontiggia, peQuod, pp. 101, € 15). Ci sono almeno due linee tematiche che ne confermano la tendenza: l’incontro decisivo con la madre e lo svelarsi, lento e crepuscolare, di quel “paese nascosto” popolato da persone, cose e animali («La lucertola che si disseta/ aspetta senza paura/ le gocce che lascio cadere/ sulla piccola foglia»), capaci di formare una sottocutanea e sottintesa comunità, una tribù poetica legata ungarettianamente alla memoria (con accenni mituali che fanno pensare anche a Giuseppe Conte). Paese nel quale si dipana appunto il “meraviglioso” heaniano, partendo proprio dallo sguardo assorto del rettile: «Torna a bere, mi guarda/ il suo occhio m’incontra,/ sembra dirmi/ la sua meraviglia». Il gioco d’occhi e lo scambio irriflesso di stupore guidano la poesia di Nicoletti lungo «un passaggio alato», dov’è possibile risolvere «il nome, e l’assonanza/ nella metrica dei campi» (San Clemente prelude), tersa immagine di una letteratura tattile.

La silloge è divisa in due parti principali, composte a loro volta di cinque (nessuno crede, fuori campo, itinerari intermodali, sull’orlo dell’estate, notiziario del mio io) e quattro sezioni (esile mito, il juste milieu, Parco della Resistenza, Le traversate di Petit), a certificare una sorta di voluta slabbratura tra il dettame inziale e le conclusioni “provvisorie”: come se mancasse un pezzo, un tassello. Si può, tuttavia, immediatamente notare l’attenzione al luogo con valenza “odigitrica”, cioè di via — in senso sacro — che viene indicata dalla stessa tensione lirica. Come sottolinea Giancarlo Pontiggia nella Prefazione, «i versi di San Clemente prelude definiscono non solo un territorio e un paesaggio di familiare e ancestrale verità, ma anche il moto stesso dell’ispirazione poetica: una “via” che “emerge dal profondo”, e i cui caratteri sono già inscritti nei propri declivi». Se nella prima sezione la presenza della Romagna e i miti fondativi campestri circondano, o meglio serrano il pensiero del soggetto («parole delle cose di noi/ rimaste lontano, in un tempo diventato spazio/ disseminato di momenti/ trasformato in luoghi»), in fuori campo appare, come si diceva, il passaggio della madre del poeta: passaggio intermittente, crepitante di luce, eppure slancio etico, esemplarità della persona in vita («se penso/ a quel modo, a quel saper essere umana/ già sulla soglia del mondo,/ guardando così/ il suo vecchio mondo»).