COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA

COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA

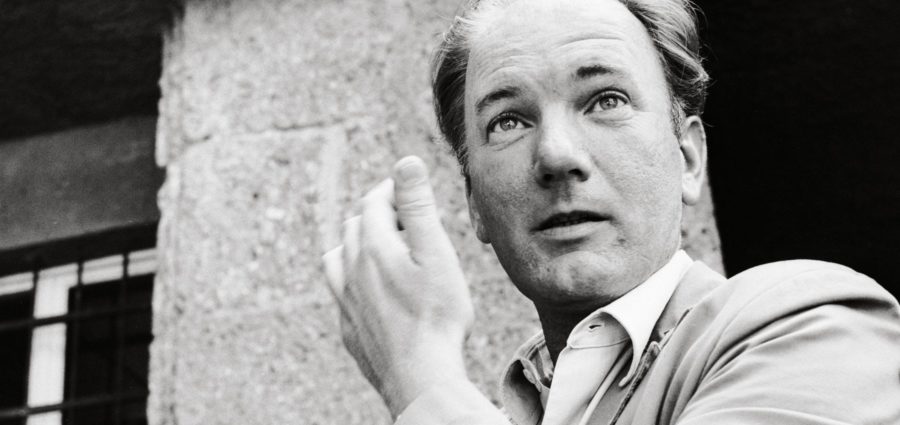

Le 56 liriche che compongono Sotto il ferro della luna (1958), terza silloge nella breve parentesi poetica di Thomas Bernhard (dal ’63 in poi, con la pubblicazione di Gelo, si dedicherà interamente al romanzo e al teatro), nascondono alcune delle linee tematiche essenziali nell’opera dello scrittore austriaco.

Come per In terra e all’inferno e In hora mortis, troneggia la scena il paesaggio, docile e spaventoso, della provincia austriaca, simbolo o relato di una condizione egologica: paesaggio, dunque, che assume quasi le vesti di una persona loquens, che acquista sentimenti e sommovimenti umani, che si fonde con l’io autoriale nell’opaca silva del verbo per far risuonare un’ulteriore dimensione di sapienza (o anche d’insipienza) delle cose. Si tratta di una prosopopea imperfetta, ossia di un lasciare che gli oggetti immateriali esprimano qualcosa coincidente il più delle volte con lo stato d’animo del poeta, il più delle volte orientato al pensiero della morte e alle sue implicazioni psicologiche.

D’altra parte, i termini residuali maggiormente frequenti di questo paesaggio montano e boschivo sono «polvere», «sangue», «pietra», «cenere» (ma anche «luna», «stelle», «alberi», «foglie»). Da un lato l’«egra terra», dall’altro la «luce», le «nuvole», l’alto, l’heideggeriano Aperto.

L’evidente matrice espressionista dei testi capovolge l’idillio bucolico in un inquietante rimando di motivi notturni, al limite dell’orrore («Il bosco avvolgerà le sue ossa/ nell’irrequietezza/ e ti butterà giù/ il vento/ che dal bianco nascondiglio/ di caprioli disfatti/ colpisce.// Il sole seppellirà/ la sua piaga/ dietro i tronchi morenti»). Prosopopea, correlativo oggettivo, sintassi analogica: è chiaro sin dal titolo (a suo modo leopardiano) l’accostamento tra l’esteriore e l’interiore, quella prossimità — tipica della poesia — tra l’interno e l’esterno, lo scambio osmotico di circostanze psichiche ed eventi naturali. L’orrore del paesaggio, il presagio funesto nel «ferro lucido della luna» e «il rigido/ piede dell’uccello gigante/ cui hai confidato/ il tuo lutto/ in inverno» sono elementi che suscitano e al contempo esorcizzano la paura della morte, intesa però come non pienezza di vita, non letizia, non splendore, opacità. Continua a leggere