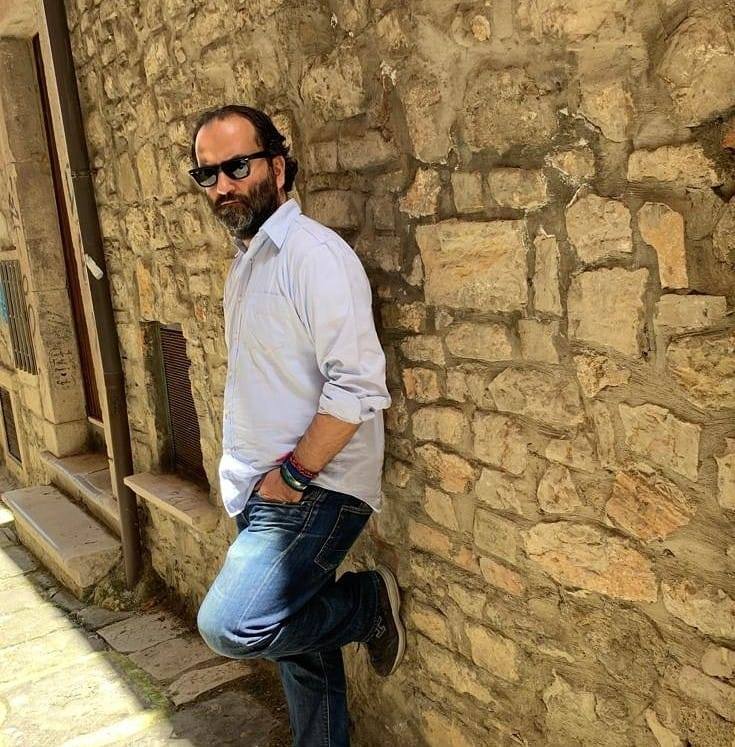

Mariella Mehr credits pf. Dino Ignani

La patria redenta di Mariella Mehr

Di Andrea Galgano

La poesia di Mariella Mehr (1) (1947) è un annidamento splendente di scogli e ferite, paesaggi che gridano, come la sua storia di sopraffazione e annullamento e che trovano nella parola che si scrive non una liberazione dal dolore, ma un’apertura alla profondità e nella profondità:

Ancora ti prospera il fogliame intorno al cuore

e una fresca presa di sale

impregna il tuo sguardo.

Di me nessuno vuol sapere,

di chi io

sia la spezia

e di quale amore la durata.

Spesso canta il lupo nel mio sangue

e allora l’anima mia si apre

in una lingua straniera.

Luce, dico allora, luce di lupo,

dico, e che non venga nessuno a tagliarmi i capelli.

Mi annido in briciole straniere / e sono a me parola sufficiente.

Effimero, mi dico,

perché presto cesserà ogni annidare,

e scorre

via il resto di ogni ora.

Nata a Zurigo da madre zingara di etnia Jenisch, diffusa prevalentemente tra Svizzera e Svezia, fu vittima assieme ad altri seicento ragazzini rom, di un programma eugenetico (una violentissima pulizia etnica vera e propria) chiamato Enfants de la grand-route «Opera di soccorso per i bambini di strada» (in tedesco Kinder der Landstrasse) promosso dal governo svizzero e attivo tra il 1926 e il 1972, con cui si proponeva un processo di sedentarizzazione verso i figli appartenenti a famiglie di etnia nomade, sottraendo i bambini ai loro genitori e affidandoli a famiglie svizzere, orfanotrofi o ospedali psichiatrici.

Mariella Mehr fu portata via a due anni, nel 1949 e chiusa in un istituto per ritardati mentali. Segregata in un mutismo volontario, come la bambina del suo romanzo, «La bambina si rifiuta di parlare, si chiude nel silenzio», dirà a Maurizio Cecchetti su “Avvenire”, in un’intervista del 9 settembre 2006,

Ed è anche una difesa contro le violenze che la società le riversa addosso. Questa bambina in realtà è il riflesso della stessa società in cui anche noi viviamo: soltanto nel nostro mondo la vita di una bambina come questa è possibile. Solo una società individualista come la nostra, dove ciascuno bada a se stesso, può esistere una bambina che ormai è una sorta di essere autistico, uno specchio da cui la bambina stessa non riesce ad uscire se non uccidendo. Così possiamo dire che nella nostra società ogni vittima, se vuole liberarsi, è costretta a diventare anche carnefice. Ma il suo futuro, certo, non è roseo. Il comportamento degli adulti, la loro violenza, genera in lei altra violenza. (2)

Venne affidata a sedici case famiglia e tre diversi istituzioni educative, subendo diversi elettroschock. Quando ebbe diciannove anni le tolsero il figlio, come racconta a Paolo Di Stefano sul “Corriere”: Continua a leggere