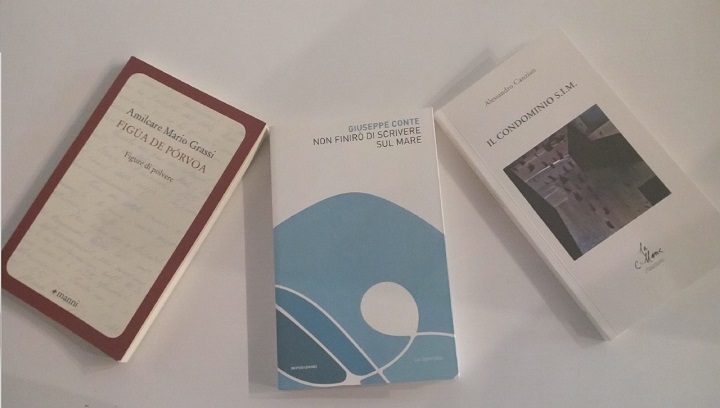

Giuseppe Conte

COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA

Shakespeare in love? No, Dante. «Ai piedi del Battistero», tornato dall’aldilà. Gli capita una volta all’anno, per volere di Dio, a causa delle sue pene d’amor perdute per Beatrice: questa è la sua settecentesima notte («Alighieri viene da aliger, che significa “alato”. Ho volato alto, è vero. E ora come ombra volo ogni anno, una sera come questa, dal cielo alla terra e dalla terra al cielo. Migro come le gru e le rondini. Ma non in cerca della primavera e del sole»). E incontra una ragazza con capelli castani, «un paio di occhiali dalla montatura verde alzati sulla fronte», di nome Grace. Una studentessa straniera in Erasmus. Questa ragazza in qualche modo lo sente, ne avverte la fantasmagorica possanza («Io per la prima volta ho la sensazione che qualcuno sia pur confusamente mi veda, percepisca la mia presenza come qualcosa di immateriale tra tutte le cose materiali che mi stanno intorno»). Incomincia così un dialogo misterioso e serrato, in cui Dante le racconta la sua esperienza terrena tra i Fedeli d’Amore — una confraternita iniziatica sul modello dell’Ordine dei Templari — e l’umanissimo sentimento provato per la «gentilissima».

Dante in love è un saggio narrativo di Giuseppe Conte che intende mettere in luce, nel paradossale intarsio dei nostri giorni, la contemporaneità del poeta fiorentino e, ugualmente, la sua vocazione di uomo, oltre che di scrittore. La storia si svolge in prima persona (narratore omodiegetico) e ambientata per le vie di Firenze, dove l’autore della Divina Commedia incontra la sua nuova «Beatrice di strada». Con il guizzo del prosatore esperto e la lucidità del moralista (si ricordino i diversi romanzi, da La casa delle onde, finalista al Premio Strega, a L’ adultera, Premio Manzoni), Conte ci propone un Dante forse a noi più congeniale, meno ingessato certamente, scrostato da ogni alone di sterile accademismo. Ecco un esempio, in cui l’impasto linguistico fa scintille tra teologia allegorica e slang giovanile: «Beatrice… lo hai capito, Grace?… era più di una giova¬ne donna per me, era quella cui Amore aveva dato il mio cuore come si dà un’ostia consacrata nella comunione, il suo saluto era ben più di un cenno con la mano, come fate oggi, “ciao…”, come dite voi? “Ai, ellò…” Era una chiamata a puntare verso il cielo, una via per la beatitudine. Era una promessa di vera felicità eterna». Continua a leggere