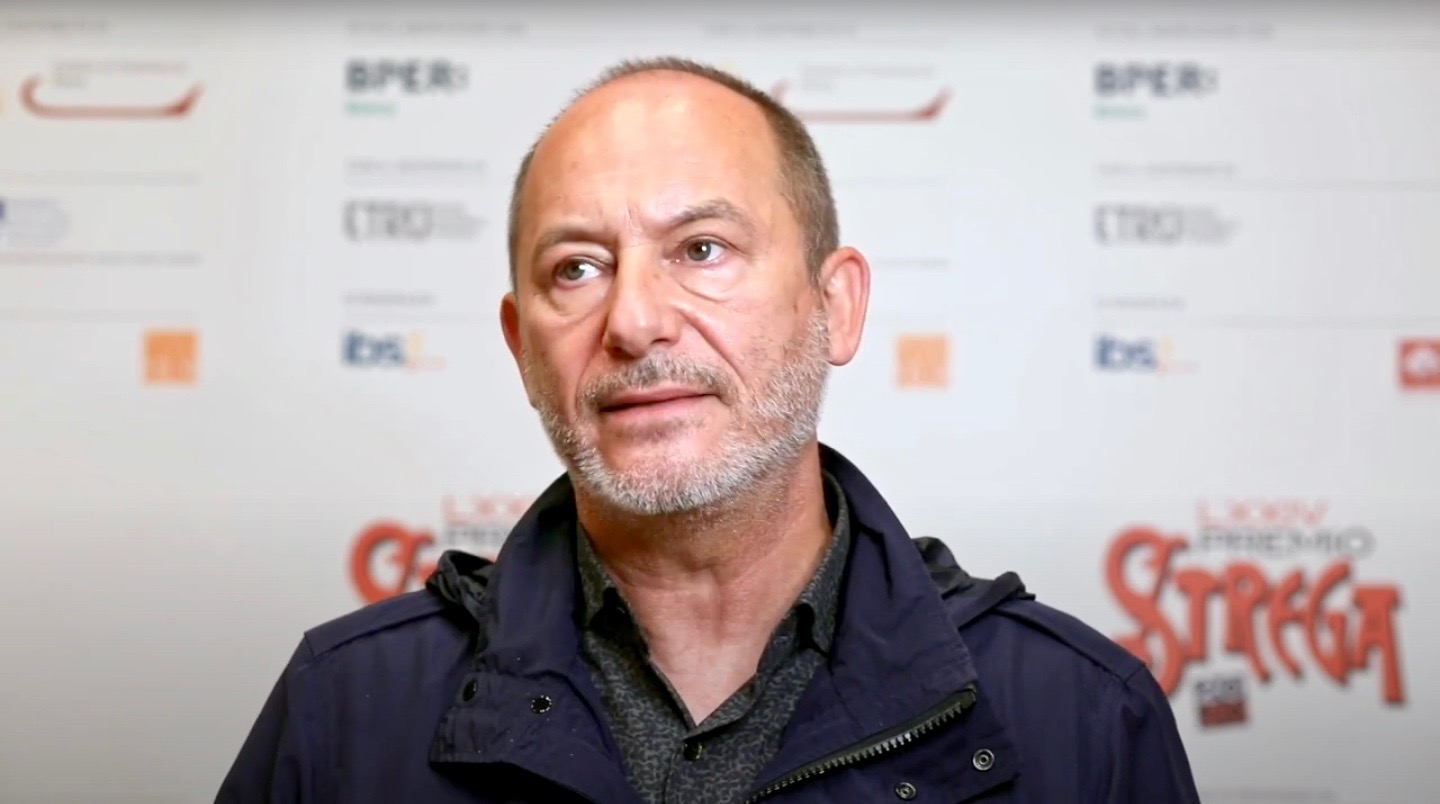

Gian Mario Villalta

di MATTEO BIANCHI

La poesia non si accontenta di una lettura e tanto meno di una lettura distratta. Di più, ci riporta a un brusio buono, biologico, alle parole sostanziali dei sentimenti. A confermarlo ancora una volta è il percorso in versi di Gian Mario Villalta, specie nelle sue ultime pubblicazioni. Una su tutte – anomala e folgorante – Il scappamorte (Amos, collana A27, 2019), nella quale il poeta non rinuncia a far proprio il bene altrui, a renderlo condivisibile attraverso il processo estetico: «Confessi a te stesso che della felicità / sai la voglia: fa feste / all’aria intorno a te e ignora / il boccone offerto, come il cane addestrato / alla guardia del cuore / quando sfugge al guinzaglio».

Nel corso di una mirabile divagazione, Barthes affermò che «la letteratura non permette di camminare, ma permette di respirare», in quanto esperienza panica e totalizzante, che permea l’individuo e non lo accompagna soltanto durante una trasformazione interiore. Villalta, dal canto suo, esorta il lettore a un’ecologia del pensiero e di conseguenza della parola, che rifletta onestamente una doverosa ecologia sociale, sostenuta dal disarmo linguistico, e che smussi l’uso di una verbosità sempre più aggressiva e opprimente, volta a intimidire e a conquistare il fruitore dei consueti flussi di comunicazione. D’altronde, sin dalla radice οἶκος, l’ecologia si fonda su un’analisi oggettiva delle interazioni tra le singolarità e il contesto di appartenenza, ossia un’analisi che si focalizza sulle relazioni interne a una qualsivoglia realtà organica. Continua a leggere

In questa e altre poesie qui contenute, c’è fondamentalmente il senso remoto dell’ “afferrare” la morte pochi istanti prima che arrivi e proprio per questo, perché la si sorprende sul fatto, la si “stana”, si ottiene scampo: la morte scappa per non farsi conoscere la coscienza della morte si ritira perché non può procedere. Nel testo Villalta riprende da François de La Rochefoucauld il pensiero che “né il sole né la morte si possono guardare fissamente”. Quest’opera quindi, sembra rivelarci qualcosa di importante sulla morte: l’uomo che ha trascurato troppo la morte, ha cioè trascurato il gioco di “afferrare” la morte, per stanarla, per farla fuggire, l’ha, evidentemente, guardata troppo.

In questa e altre poesie qui contenute, c’è fondamentalmente il senso remoto dell’ “afferrare” la morte pochi istanti prima che arrivi e proprio per questo, perché la si sorprende sul fatto, la si “stana”, si ottiene scampo: la morte scappa per non farsi conoscere la coscienza della morte si ritira perché non può procedere. Nel testo Villalta riprende da François de La Rochefoucauld il pensiero che “né il sole né la morte si possono guardare fissamente”. Quest’opera quindi, sembra rivelarci qualcosa di importante sulla morte: l’uomo che ha trascurato troppo la morte, ha cioè trascurato il gioco di “afferrare” la morte, per stanarla, per farla fuggire, l’ha, evidentemente, guardata troppo.