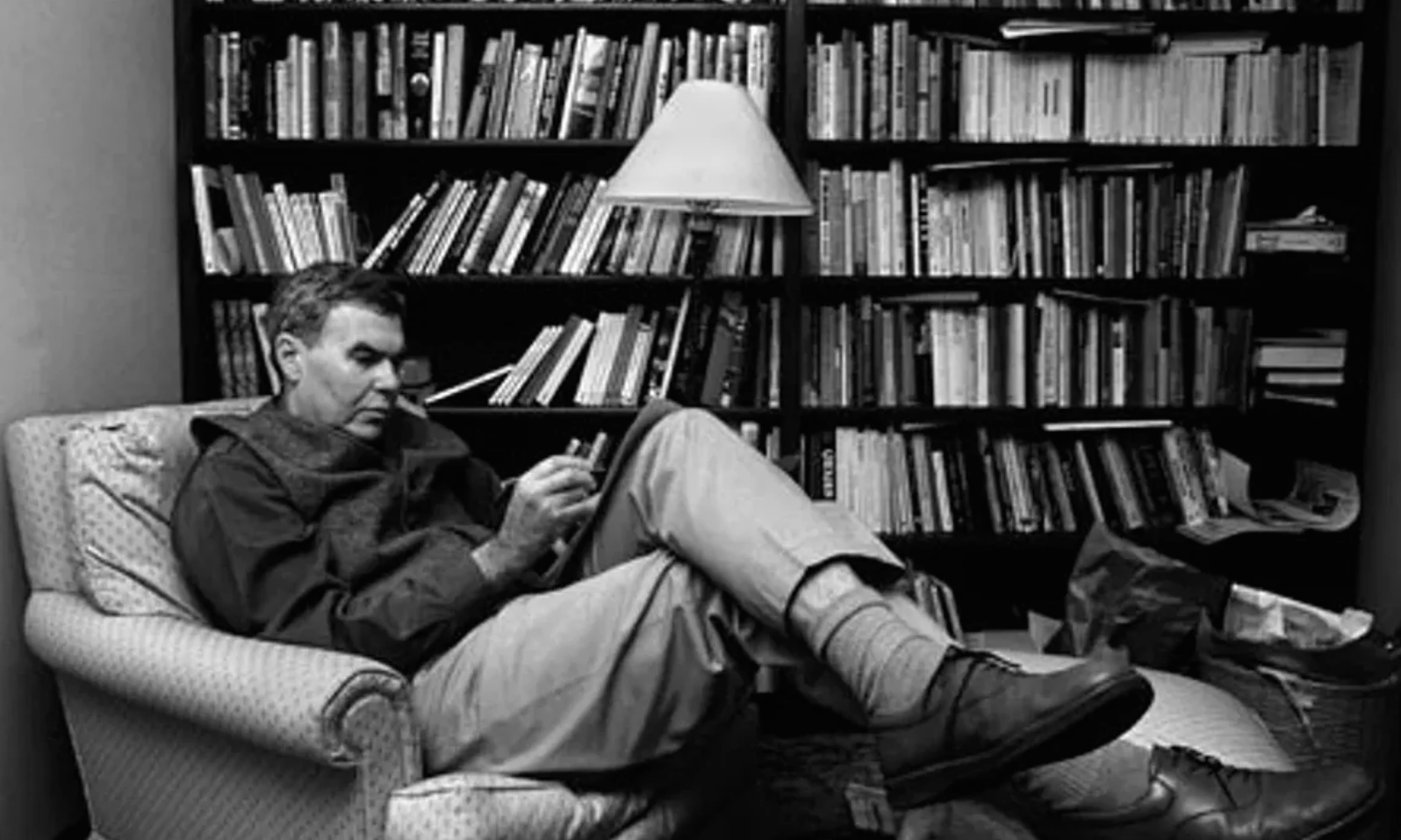

Cormac McCartey/ ph. APF

NOTA DI ALBERTO FRACCACRETA

Il 20 luglio 2021 Cormac McCarthy ha compiuto 88 anni, probabilmente nella sua casa a Santa Fe, New Mexico. Almeno dal 2009 siamo alla finestra, in attesa che Cormac — Premio Pulitzer nel 2007 con La strada e candidato perenne al Nobel — ci faccia cortesemente leggere The Passenger, il suo nuovo romanzo.

Conosciamo per sommi capi anche la trama.

Siamo a New Orleans, 1980. È la storia di un fratello che ha una sorella geniale (un vero talento della matematica), da poco scomparsa. Il fratello affronta la morte della sorella ripercorrendo le trame della creatività, cercando di capire in che modo l’ingegno possa diventare un ingombro per la persona che ne è investita. Il tema di fondo è che spesso nella vita si avvera quel dittico letale di genio e sregolatezza. L’intelligenza potrebbe voler dire spreco, scialo, dissipazione. Ebbene, sappiamo queste cose sia perché una volta tanto Cormac si è sbilanciato durante (udite, udite!) un’intervista al Wall Street Journal, sia perché a causa di un errore d’archivio alcune pagine manoscritte sono finite nelle mani di Rick Wallach, un ricercatore che lavorava alle varianti di Suttree. Alla fine, McCarthy si è deciso — nell’agosto 2015 — a tenere una lettura pubblica di brevi stralci di The Passenger con il supporto del Santa Fe Institute, ente di cui è socio fiduciario. I brani sono stati letti dal presidente del SFI David Krakauer e dall’attrice Caitlin McShea. Ebbene, in tutta questa storia c’è un paradosso.

La studiosa Dianne C. Luce nell’ultimo numero del «Cormac McCarthy Journal», edito dalla Penn State University Press pochi mesi or sono, ha scritto un saggio di quindici pagine dal titolo Creatività, follia e “la luce che danza nel profondo di Pontchartrain”: scorci di The Passenger dalla corrispondenza privata di Cormac McCarthy nel 1980.

Riportiamo in traduzione l’abstract dell’articolo che ne chiarisce i contenuti: «Le lettere che Cormac McCarthy scrisse nel 1980 a Robert Coles, Deaderick Montague e John Fergus Ryan rivelano che stava lavorando a The Passenger almeno da quell’anno, quando si aspettava che sarebbe stato pubblicato dopo Meridiano di sangue (1985). Il progetto è in parte ispirato da una poesia inedita di Louis Diehl sul clarinettista jazz di New Orleans Leon Roppolo, che si dice abbia gettato il suo clarinetto nel lago Pontchartrain in un atto di suicidio artistico. Il romanzo non doveva concentrarsi su Roppolo, ma la sua origine nella poesia citata da McCarthy suggerisce che il tema tragico del potenziale creativo rovinato o non realizzato fosse centrale per il romanzo, e che inizialmente il dominio della creatività potesse essere artistico piuttosto che scientifico. Le influenze biografiche che informano l’idea di McCarthy riguardo al romanzo includono la sua familiarità con tre uomini che ha incontrato a Ibiza alla fine degli anni ’60, il falsario d’arte Elmyr de Hory e gli scrittori Clifford Irving e Leslie Garrett, i quali hanno seguito percorsi che hanno minato il loro potenziale artistico».

Insomma, The Passenger è nel cervello di McCarthy sin dagli anni Ottanta. La riflessione ruota attorno al «potenziale creativo rovinato o non realizzato». Ma se da principio il nucleo fondativo volge verso l’arte, ora — anche in virtù della presenza al Santa Fe Institute, del contatto con fisici, chimici, epistemologi e matematici (senza dimenticare che l’unico contributo saggistico di Cormac, scritto nel 2017, è dedicato all’origine del linguaggio) — l’attenzione si sposta sul versante scientifico. Ringraziamo la professoressa Luce per il suo contributo davvero chiarificatore. Continua a leggere

IL VOLUME

IL VOLUME