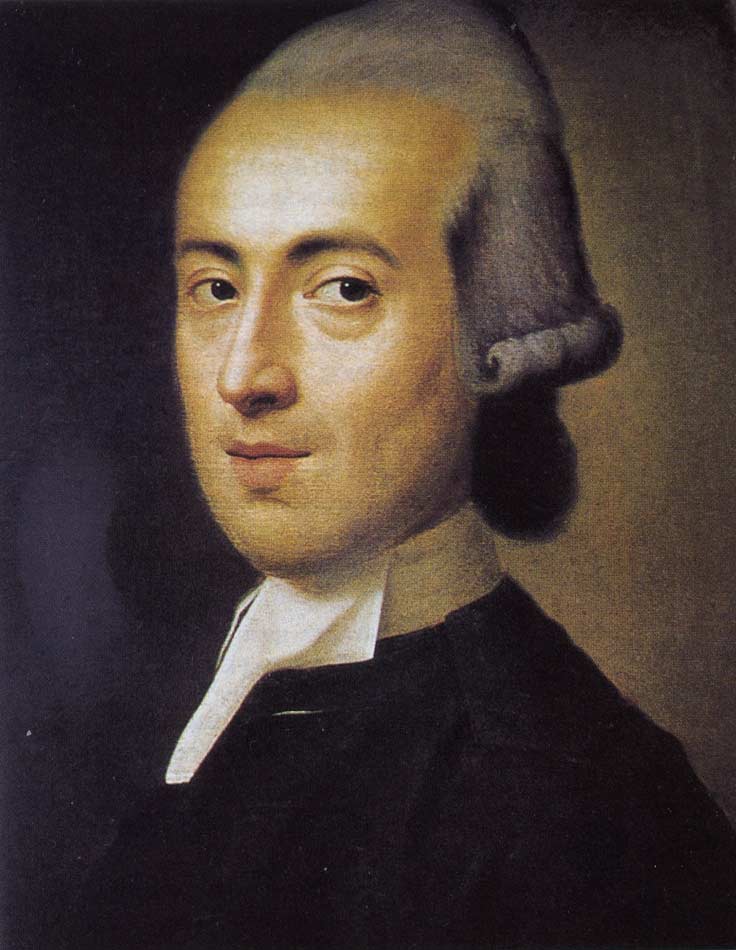

Emilio Rentocchini, credits ph. Giorgio Gilberti

Tre e-mail

a Maria Cristina Cabani

sull’ottava

(Estate 2014)

– Caro Emilio, in attesa di spedirti il libretto /Amori/, che è finalmente uscito, mi rivolgo a te in cerca di suggerimenti. A settembre andrò a Città del Capo dove sono stata invitata ad un Convegno sulla poesia del ’900. Avrei intenzione di parlare della fortuna dell’ottava e dei poeti che la usano, prendendo le mosse dal /Requiem /di Patrizia Valduga.

In particolare vorrei esaminare come i poeti sfruttano la doppia natura, lirica e narrativa, del metro (tu mi sembri uno dei pochi che ne apprezza la liricità). Ti chiedo se puoi indicarmi interventi o saggi in proposito (anche e soprattutto tuoi) e anche se puoi dirmi in poche parole che cosa ti affascina dell’ottava, visto che è fra le tue forme predilette.

Un caro saluto.

Cristina

Temo, cara Cristina, che ti toccherà concentrarti sulla sfortuna dell’ottava nel Novecento, perché, a memoria, non mi viene in mente nessun poeta che l’abbia usata: a parte Sanguineti. Mi sembra anche di ricordare che nel discorso di accettazione del Nobel, Montale abbia esplicitamente affermato che nel suo -e nostro- secolo non si poteva più scrivere in ottave.

Comunque, per quel che mi riguarda, si è trattato di un colpo di fulmine, dopo aver riletto tutto d’un fiato il Furioso, nei pigri pomeriggi della primavera del 1988.

Ero partito con l’idea sonnolenta di leggiucchiare qua e là, in un noiosissimo periodo di insegnamento, dal quale tornavo avvilito. Be’, la magia del cristallino e liquido

endecasillabo ariostesco mi obbligò a leggerlo avidamente, senza scartare un verso, senza perderne una sillaba, o meglio, una nota…

E mentre leggevo mi chiedevo se non si potesse arditamente provare a riprendere in dialetto quella struttura di otto versi, coi quali tutto era stato detto, e così bene, un

tempo; in cui ogni cosa aveva trovato il suo posto, alonata di stupore. Il Novecento non crede ai poemi, non conosce cavalieri, mi dicevo. Ovvio che occorresse ripensare l’uso

dell’ottava. Il poeta è isolato, il dialetto è accerchiato, pensavo. Isoliamo l’ottava e facciamone un rifugio ed un mondo, pensai in conclusione. Il limite era proprio questo: tentare di tenere all’interno di otto endecasillabi una goccia di vita che continuasse

a muoversi, senza scivolare via o prosciugarsi. Ma praticando l’ottava mi accorgevo via via che l’angustia del metro offriva spazi insperati. E vivevo come in una continua scoperta speleologica, su un terreno carsico dove sprofondare equivaleva spesso a riemergere in un altrove luminoso. Al punto che non mi sono mai sentito così libero come prigioniero dell’ottava. Uno dei momenti più commoventi e pieni della mia vita. Tanto più se pensavo che stavo usando la lingua degli avi, a cui per certi versi davo voce, una lingua atemporale, mitica. E in quanto mitica, in grado di reggere l’anacronismo della misura chiusa.

Altro grande vantaggio dell’ottava, poi, la brevità memorizzabile che mi permetteva di lavorare a mente, in qualunque momento: di levigare e ritoccare e portare a compimento senza bisogno d’altro che di una buona concentrazione… non mi è mai piaciuto scrivere. Con la sensazione di poter tenere dentro quello scrigno da niente musica e pensiero, poesia e poetica. Continua a leggere

OLTRE IL MITO DELLA FOLLIA

OLTRE IL MITO DELLA FOLLIA