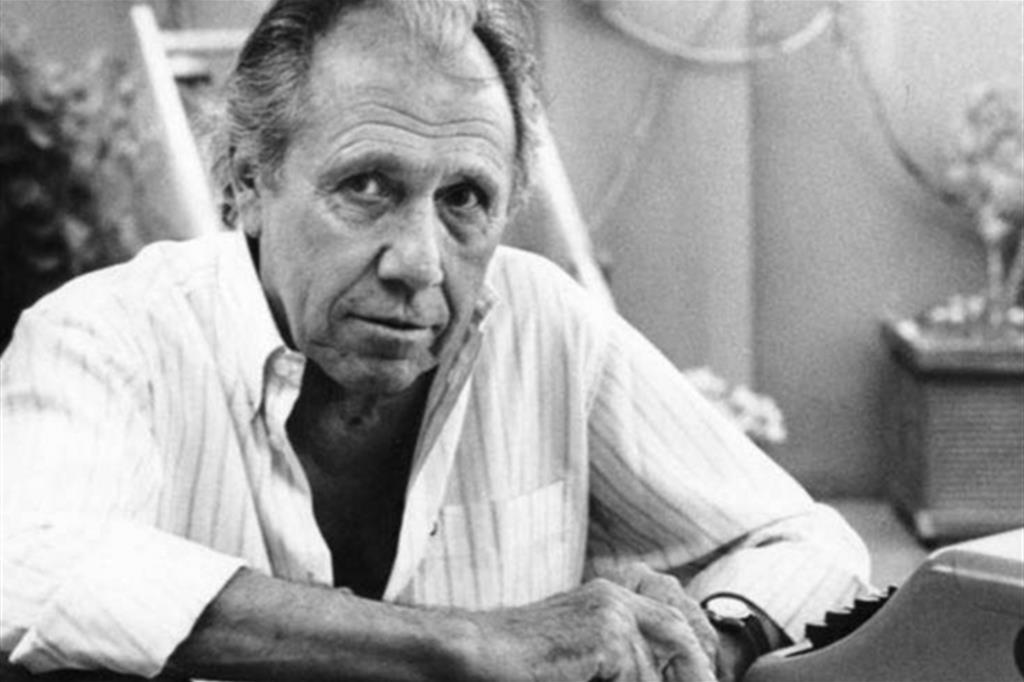

Ritratto del poeta milanese Carlo Porta (1774-1821), in un pastello del Bruni (1821)

Sissignor, sur Marches, lu l’è marches,

marchesazz, marcheson, marchesonon,

e mì sont el sur Carlo Milanes,

e bott lì! senza nanch on strasc d’on Don.

Lu el ven luster e bell e el cress de pes

grattandes con sò comod i mincion,

e mì, magher e biott, per famma sti spes

boeugna che menna tutt el dì el fetton.

Lu senza savè scriv né savè legg

e senza, direv squas, savè descor

el god salamelecch, carezz, cortegg;

e mì (destinon porch!), col mè stà sù

sui palpee tutt el dì, gh’hoo nanch l’onor

d’on salud d’on asnon come l’è lu.

Lei è marchese, sì, signor Marchese,

marchese, marchesotto, marchesone;

io so il signor Carlo milanese

e basta, senza briciola di Don.

Lei si fa lindo e bello e prende peso

grattandosi con comodo i coglioni;

io per campare, magro, in male arnese,

mi faccio il culo in continuazione.

lei senza saper scrivere né leggere,

senza, quasi direi, saper discorrere,

si gode smancerie, vezzi, corteggi;

io qui (porca la sorte!) su quei bei

registri tutto il dì, neanche ho l’onore

d’un saluto dall’asino che è lei. Continua a leggere

di Eleonora Rimolo

di Eleonora Rimolo