A N T E P R I M A E D I T O R I A L E

di Luigia Sorrentino

Nanni Cagnone, uno dei maggiori poeti contemporanei, propone nel 2020, la revisione della sua traduzione dell’Agamennone di Eschilo. La raffinata edizione pubblicata nel 2010 da Emilio Mazzoli è infatti andata esaurita. La nuova pubblicazione è, come la prima, arricchita dal “racconto per figure” di Mimmo Paladino. I linguaggi di due grandi artisti si incontrano nella magnificenza espressiva del primo grande tragico greco: Eschilo, lirico altissimo e ardito.

Æschylus, AGAMEMNON

Traduzione e cura di Nanni Cagnone

Racconto per figure di Mimmo Paladino

Edizioni Galleria Mazzoli, Modena 2020

“La prima edizione dell’Agamemnon da me curato per le Edizioni Galleria Mazzoli risale al 2010. Il tempo tiene ad essere impietoso, e i dieci anni trascorsi m’hanno indotto a rivedere il saggio introduttivo, la traduzione e alcuni criteri testuali. Ad esempio: ho eliminato il blank che in ogni edizione dei testi greci segue l’apostrofo, il quale è evidentemente una legatura, perciò insensato separarlo dalla parola a cui con fonetico affetto si rivolge. Mi chiedo: possibile che non si dubiti mai d’una convenzione, neppure quando è debole o infondata? Perché tutti ossequenti?”

Nanni Cagnone

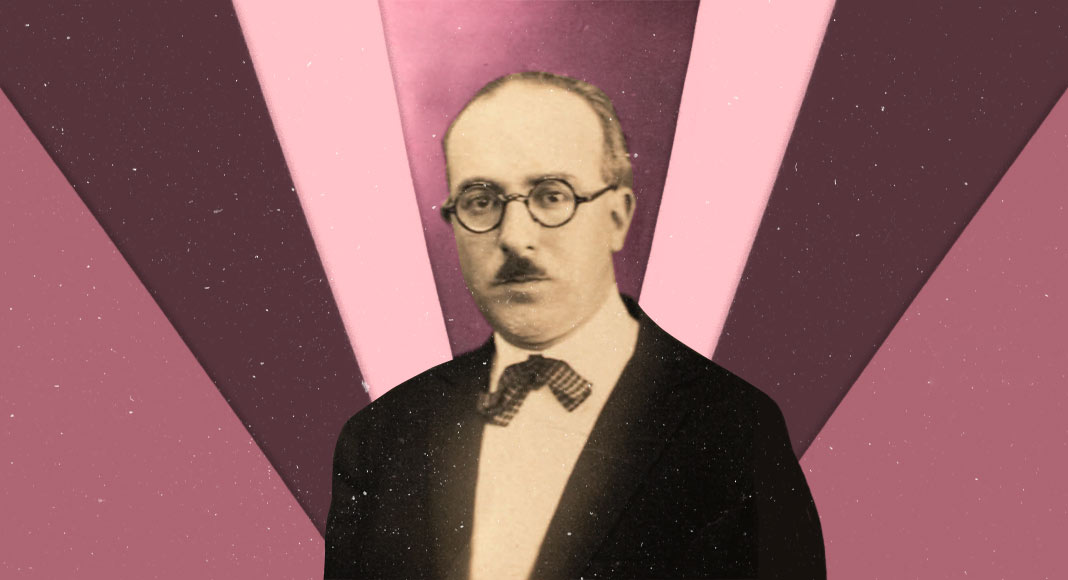

Mimmo Paladino, Tavola per l’Agamemnon di Eschilo (2010)

EXORDIUM

di Nanni Cagnone

Savona, terza liceo: Επτ π Θ ας. Fu cosí ch’Eschilo mi tenne suo debitore. E cosa eguale meritai da Gerard Manley Hopkins.Trent’anni dopo – con tardivo riguardo ai debiti – tradussi The Wreck of the Deutschland e presi a pensare distrattamente ad Agamemnon. Ma intravedevo fatiche, mi dicevo: chi vorrebbe biasimarmi per non aver ripagato un greco del v secolo?

Se una delle sue risapute versioni m’avesse contentato, oziosamente

avrei lasciato perdere. Costernazione, invece, di cui può farsi merito non chi tradusse per comprovare un commento (sia pure senz’approfittarne interamente, per inadeguatezza espressiva), ma chi – dando prova d’incuria filologica e candore ermeneutico – mi forzò a sperare almeno in qualche virtù formale.

No, nessuno stile—tutt’al più, buone maniere, senza ritmo, energia, adeguata dispositio. Nessuno che provi mai a sgranchire la lingua.

Di volta in volta: incondizionata obbedienza a un’edizione critica; ossequio per la normalità semantica e i costrutti ordinari; complementare diffidenza per l’hapax e profilattica simpatia per la lectio facilior; espunzione di quel che a noi moderni pare astruso; penosi sforzi per soddisfare con una metrica locale una lingua che aveva quantità sillabiche non paragonabili, e un accento melodico senz’accordo con l’ictus.

E, sopra ogni cosa, un assiduo parafrasare — la peggior ingiuria, secondo me, per un poeta, poiché del testo non si trattiene che il riferimento. Tropi ridotti alla ragione, addomesticati, e testo sottomesso a epesegesi: più che tradotto, divulgato.

Congratulazioni a chi rivestì d’attualità l’autore al fine di renderlo meno impresentabile, e lode al vecchio acume pedagogico che insegnò a volgere in prosa la poesia.

Storia della tradizione e critica testuale: un’assidua officina, un gran lavoro; ma quanti passi indecidibili, loci desperati che invitano a rassegnate congetture. E si dovrà ammettere che le iniziative di taluni traduttori fanno rimpiangere le interpolazioni dei «too thinking copyists».

Ripeto quel che scrissi a proposito di The Wreck of the Deutschland:

«[…] ‘Non t’avvedi di quanto manca alle immagini per essere come le cose di cui sono immagini?’ ( κ α σθ νει σ υ νδ υσιν α ε κνες τ α τ ειν κε’ν ις (ν ε κνες ε σ’ν;).

La domanda di Socrate nel Cratylus dovrebbe colpire l’attività dispendiosa di chi si disponga a tradurre poesia, apparentemente tentando sinonimi italiani dei lemmi inglesi. Ogni traduzione sarà un corpo per sempre incoativo […] nella persuasione innocente che all’impossibilità – per il traduttore – di scomparire si aggiunga l’utilità di non farlo, esponendo invece la propria estraneità. […] Traduzione non sarà il testo italiano, bensí la riluttante proporzione tra le lingue affrontate. […] È da tale attrito, da tale incertezza bilingue, che si può imparare l’originale— impararlo ricordando la traduzione.

Comprendere è già tradurre, come lo è volgere una musica in danza, ma ci si deve guardare dal comporre, traducendo, un commento interno, a conforto dell’interpretazione.

Dunque, tradurre quel che il testo dice, e non quel che ‘vuol dire’. Quanto a me, ho preferito questi criteri: una ritmica, non una metrica; resistere riguardosamente accanto al testo, accettando d’impoverirlo; non tentare di chiarire in italiano le oscurità dell’inglese; non imitare l’ansia di chi vuol salvare le piccole felicità fonetiche; svalutare parzialmente le parole consigliate dal metro o chiamate dalla corrispondenza del suono; approfittare, ma senza servitù, dell’operosità etimologica».

La catena alimentare che ha principio con Tántalos e Pélops, e raggiungerà l’ultimo degli Atridi, è cosa di cui gli Ateniesi avevano cognizione. Questo è un teatro mnemonico, ove pretende accadere ancora il già accaduto, far ritorno l’incompreso, e una necessità (anche narrativa) fa spreco del possibile.

Perché questa genealogia dei dolori, questi sentimenti inferiori? Sudditi della Storia, siamo preceduti. Ricordiamo. E poiché ricordare invita in alcun modo ad obbedire, la memoria sarà la causa prima, e cosa ereditaria il nostro passato. Affektsprache d’Eschilo, insurrezione d’una lingua che colpevole dice la giustizia, fatue le imprese, patologiche le istituzioni. Innanzi alla σκην , dietro quelle maschere, altri come noi—soggetti senza rimedio, casi individuali che le teorie generali non aiuteranno.

«Timore, fossa e laccio», si legge in Isaia e Geremia; «Iliade dei mali» (Kακ*ν Ιλι ς), in Demostene. Vedere con i propri occhi è fare abbastanza?

Mimmo Paladino, Tavola per l’Agamemnon di Eschilo (2010)

Continua a leggere