ANTEPRIMA EDITORIALE

Il centenario della nascita di Andrea Zanzotto si pone come un tempo propizio per capire la sua presenza nella contemporaneità. Da qui il progetto di una raccolta di saggi, Le estreme tracce del sublime, Studi sull’ultimo Zanzotto a cura di Alberto Russo Previtali, (Mimesis, 2021) offre una descrizione e un’interpretazione degli aspetti più rilevanti degli ultimi libri, nel tentativo di cogliere la preziosa eredità poetica ed etica di cui sono portatori.

Studi sull’ultimo Zanzotto

Giorgia Bongiorno, Matteo Giancotti, Massimo Natale, Jean Nimis, Giuliana Nuvoli, Alberto Russo Previtali, Luca Stefanelli, Luigi Tassoni.

INTRODUZIONE

di Alberto Russo Previtali

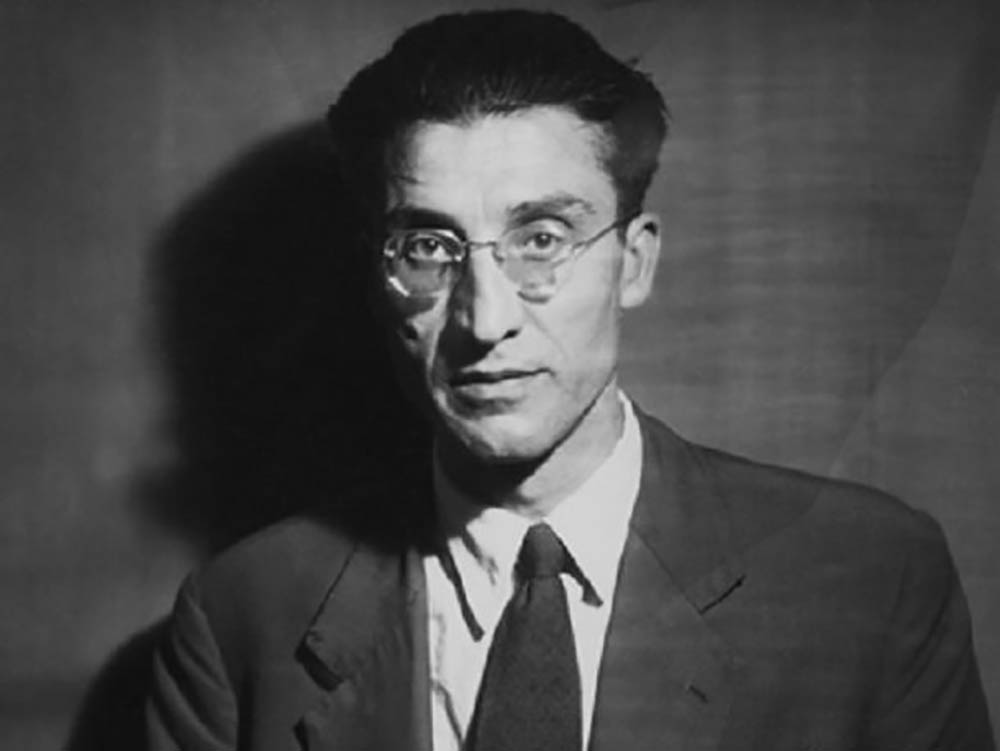

Nella sua ultima produzione poetica, iniziata con la pubblicazione di Meteo nel 1996, e sviluppatasi compiutamente con Sovrimpressioni nel 2001 e Conglomerati nel 2009 (senza dimenticare gli Haiku for a season del 2012), Andrea Zanzotto ha confermato e approfondito le conquiste stilistiche e conoscitive più mature della sua poesia, quelle che gli hanno assegnato una centralità indiscussa nella letteratura italiana ed europea del Novecento. Ma in quest’ultima fase del suo percorso Zanzotto è andato oltre quelle conquiste, spingendo il proprio dire dentro le tensioni e le dinamiche profonde degli albori del millennio, in un superamento interno della propria posizione di soggetto e di poeta. Oggi, a dieci anni dalla sua scomparsa, il lettore “versato nel duemila” (Zanzotto) sente tutta la prossimità di questa seconda pseudo-trilogia, in cui pulsa un senso prezioso e veritiero sulla condizione dell’uomo contemporaneo, immerso in una realtà sempre più pletorica, attraversata dall’insensatezza e dalla minaccia di forze autodistruttive fuori controllo.

Negli ultimi anni sono fioriti numerosi studi importanti e approfonditi su quest’ultima parte del percorso zanzottiano, ma il sapere critico prodotto su di essa non è ancora comparabile a quello che interessa le fasi precedenti. Inoltre, l’edizione delle Poesie e prose scelte nella collana “I Meridiani” di Mondadori ha fissato in anticipo l’opera di Zanzotto, escludendo dalla sistemazione organica e dal commento capillare gli ultimi libri. Ciò ha reso a posteriori parziale la collocazione di Meteo, la cui lettura critica può dispiegarsi in modo fecondo soltanto in seno alla prospettiva unitaria della pseudo-trilogia. La pubblicazione dell’edizione Tutte le poesie negli Oscar ha colmato solo in parte queste lacune, offrendo una ricostruzione soltanto introduttiva dell’ultima produzione, della quale molto resta da esplorare, comprendere, analizzare, interpretare. Ecco perché il presentarsi all’orizzonte del centenario della nascita di Zanzotto, che coincide con il decennale della sua scomparsa, è stato sentito da alcuni studiosi come un tempo propizio per uno studio approfondito della fase finale del suo itinerario. Da questo comune sentire, da questa condivisa passione critica, è nato il progetto di questa monografia collettiva, in cui delle voci riconosciute della critica zanzottiana si misurano con la vivissima densità e con la profonda attualità degli ultimi libri del poeta.

Dire “centenario della nascita”, “decennale della morte”, insistere su questi ritorni di date, non significa, non deve significare, scadere nell’ufficialità delle celebrazioni, farsi aspirare dalla logica burocratica delle rimemorazioni retoriche, quelle di cui Zanzotto si è fatto beffe in modo insuperabile ne Il Galateo in Bosco. Farsi coinvolgere nel circolo delle date è un modo di entrare nello spazio più proprio della poesia, la quale è sempre impegnata nella scrittura impossibile di ciò che accade una sola volta. È la data che Paul Celan fa risuonare ne Il Meridiano, quel “20 gennaio” ripreso dall’incipit del Lenz di Büchner (“Il 20 gennaio Lenz attraversò la montagna”) e portato nella singolarità di ogni testo poetico: “Forse si può dire che in ogni testo poetico rimane inscritto il suo 20 gennaio?”[1]. La data del “20 gennaio” è per Celan un nome del trauma, della sua innominabilità, poiché fu il 20 gennaio del 1942 che Hitler e i suoi collaboratori, nella conferenza di Wannsee, programmarono definitivamente “la soluzione finale della questione ebraica”, in cui persero la vita i genitori del poeta. Di questo modo di ritornare della data, Jacques Derrida, come lettore di Celan, ha messo in luce il carattere ambivalente, singolare e universale, legato alla sua doppiezza strutturale e inconciliabile: da un lato l’unicità dell’evento, la sua insostituibilità, e dall’altro l’anello della ripetizione che la minaccia[2].

L’accoglienza di questo ritorno della data come traccia di un’unicità traumatica emerge in diversi punti dell’itinerario di Zanzotto, e nel modo più intenso in quel testo-ómphalos che è Microfilm, in cui le cifre del dieci ottobre, 10 10, compleanno del poeta e giorno in cui, nel 1963, egli venne a conoscenza dei tragici fatti della strage del Vajont, si trasfigurano negli elementi elementari della scrittura (I O), combinandosi in significanti in cui la tensione tra particolarità del trauma e spinta alla comunicatività universale raggiunge la sua massima apertura. Particolarmente significativi e istruttivi sono anche i componimenti che esplorano poeticamente la ricorrenza del 25 aprile, Verso il 25 aprile in Idioma e Altro 25 aprile in Conglomerati. Nella loro diversità essi mostrano un modo poetico comune di confrontarsi con un anniversario: porsi in ascolto delle istanze sepolte che giacciono in esso, far rivivere il desiderio di uomini scomparsi che si è cristallizzato nell’unicità della data, e che in essa continua a pulsare come segreto, parola muta e sacra, alla quale solo un lettore, ovvero colui che raccoglie, può ancora dare voce.

È dunque a partire dall’insegnamento stesso del poeta, dal suo modo di abitare l’anniversario, che gli interpreti qui riuniti hanno voluto onorare il centenario della sua nascita, cercando di raccogliere nel modo più consono e fecondo la parola dei suoi ultimi libri. Il primo effetto di questo posizionamento è l’emersione del carattere estremo, in tutti i sensi del termine, dell’esperienza dell’ultimo Zanzotto rispetto alle fasi precedenti del suo percorso esistenziale e poetico. Gli aspetti apocalittici e testamentari di questa produzione, sempre sospesi tra l’esperienza privatissima e la spinta insopprimibile della passione civile, non possono che far pensare all’intero percorso poetico-biografico del poeta, al quale, per “privilegio d’anagrafe” – come suggerisce il Benandante Pasolini[3] – è toccato di assistere alla fine di un tempo storico, alla distruzione del paesaggio, alla perdita sempre più radicale, per il soggetto, della possibilità di orientare il proprio essere nel mondo attraverso la fascinazione erotica e il sentimento del sublime. Continua a leggere