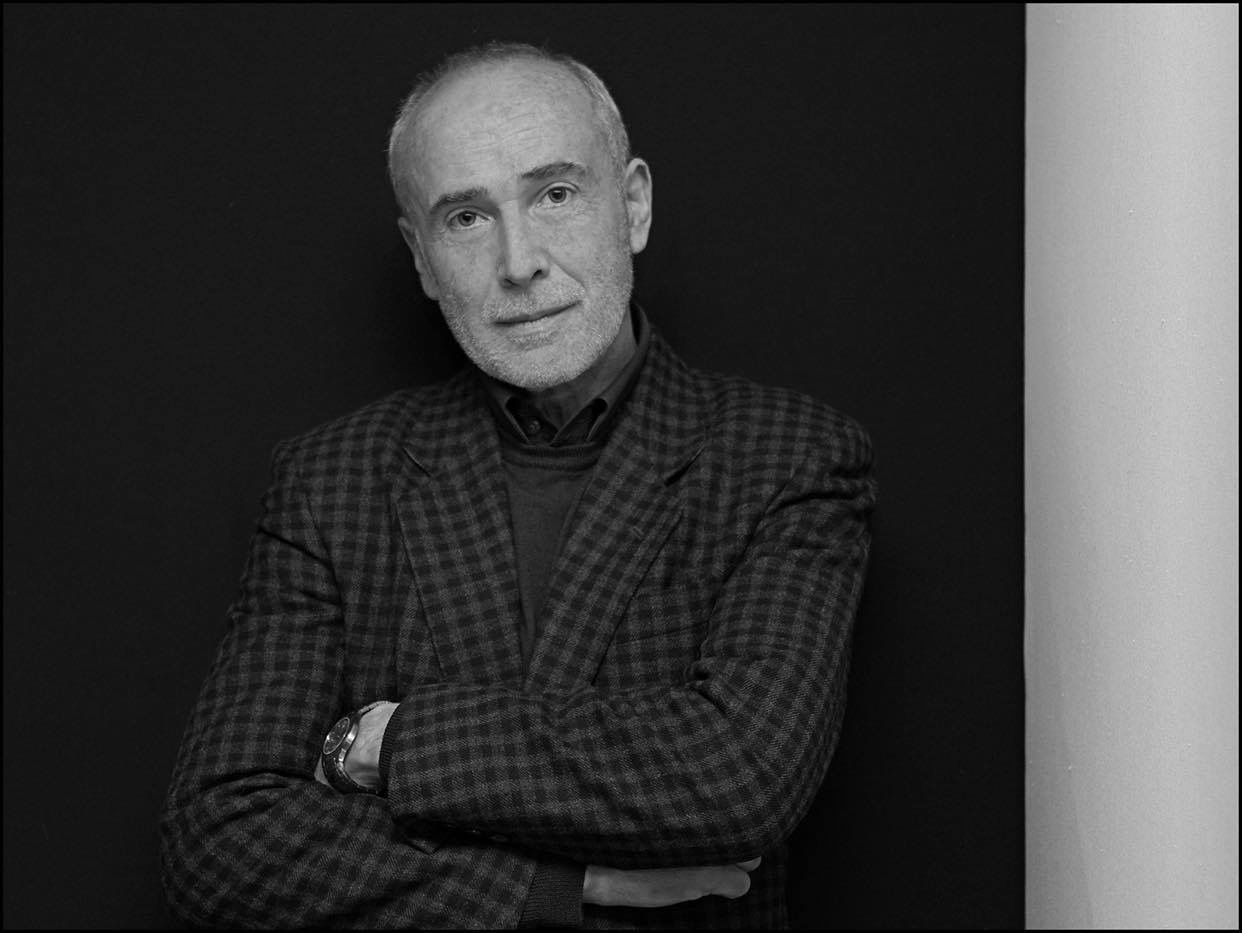

Mario Benedetti, poeta italiano

La pietas di Mario

di Alberto Casadei

Il mio nome ha sbagliato a credere nella continuità

commossa, i suoi luoghi intimi antichi, la mia storia.

Le parole hanno fatto il loro corso.

Gli ospedali non hanno corsie. Dal cimitero dei cani

vicino alla discarica di Limbiate escono i morti al guinzaglio.

Non si addensa nulla, si disperde al telefono il mio petto.

Le parole hanno fatto il loro corso.

Sei solo stanco, ripete una voce qualunque

(da Tersa morte, Mondadori, 2013).

Questo componimento rappresenta Mario Benedetti attraverso i nuclei generatori della sua poesia. Il primo gesto è quello del separare o disperdere o disgregare: l’essere unito in una determinata condizione, per esempio quella data dal proprio nome, è solo un caso o un errore. Bisogna credere alla coesistenza di realtà diverse, non ai tentativi di fonderle per dare loro una “continuità”, ossia un senso. Così, fin dall’apertura di Umana gloria (2004), “Solo qui sono, nel tempo mostrato, per disperdermi”.

È un atteggiamento riconducibile ai filoni schopenhaueriani in vario modo consolidatisi nel XX secolo. A Mario erano cari Michelstaedter e Bataille: seguendoli, riflette tra l’altro sul valore di “morcelé”, la condizione del frammento, l’essere frammentato in sé (Materiali di un’identità, 2010, p. 12). Il primo gesto della sua poesia non è l’“esporre i frammenti”, come nella grande tradizione umanistica alla Eliot, è “diventare un frammento”, proporsi nella condizione di verità che non è data dall’esterno, da un credere ad Altro o anche alla razionalità autosufficiente, ma è raggiunta dal toccare ogni volta il nadir, il “subietto dei nostri elementi”, il pezzetto casuale e irriducibile.

In questa direzione è andata tutta la poesia di Mario con Pitture nere su carta (2008), il libro più celaniano della sua opera. Nella ricerca dei fondamenti disgregati, capita di doversi confrontare con l’idea di Dio. Le due Supernove sono il frutto di questo incontro, mediato dal Dante dell’Empireo (pochi altri artisti hanno osato confrontarsi con quella parte del poema sacro), e il risultato è una semplice e perentoria riscrittura: “de l’alta luce che da sé è vera” diventa “eco di luce che non da sé è vera”. Quanto creduto per fede non esiste più, ma una qualche verità resiste come eco. Continua a leggere