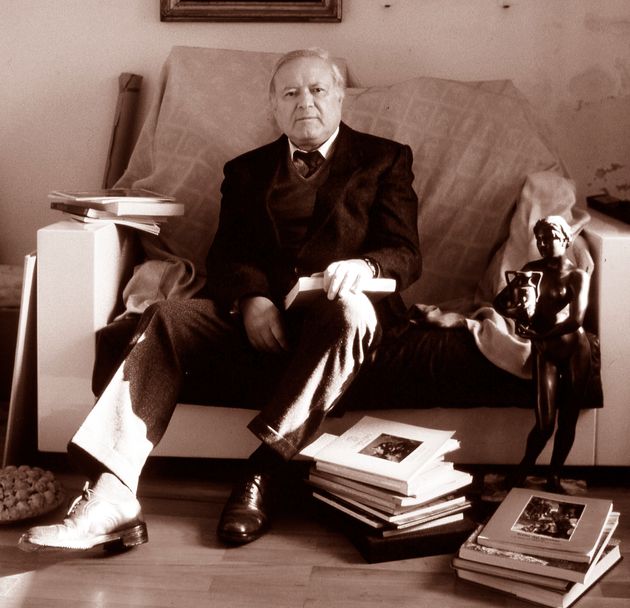

Paolo Volponi

NOTA DI LETTURA DI ELEONORA RIMOLO

I versi inediti recentemente ritrovati del giovane Volponi, recentemente pubblicato da Einaudi (Poesie giovanili, 2020), risalgono alla seconda metà degli anni Quaranta, alle soglie del Ramarro e arrivano fino ai primi anni Cinquanta, epoca della pubblicazione dell’Antica moneta.

Questi testi colgono il poeta in un atteggiamento molto lirico e poco ermetico, a metà tra simbolismo e naturalismo: prevalgono stilisticamente parlando la frantumazione sintattica, antieroica e antidannunziana e la tensione poetica si concentra sul tentativo di costruire un dialogo sincero con la realtà circostante e con un mondo ancora troppo misterioso per un giovane seppur talentuoso poeta.

Volponi è divorato dall’angoscia della fuga da Urbino, così agognata e così temuta allo stesso tempo e da un immobilismo interiore che arde e infiamma il verso, in bilico tra eros e repulsione.

Protagonista assoluta e cornice di questi versi è la natura: alberi, colline, animali, campi, diventano parte del paesaggio intimo del poeta che canta il suo tumulto attraverso immagini di rara potenza espressiva.

Il tema della terra natale, quella adriatica, tra monti e mare, venata da un senso di nostalgia e di corruzione dell’esistenza è dunque al centro della riflessione volponiana in questo particolare periodo della sua vita, precedente all’incontro con Pasolini e con i sodales di «Officina» che modificherà radicalmente stili e contenuti del suo fare poetico e ancora lontano dalla sensibilità verso il mondo operaio e la meccanizzazione dell’umano.

da “Poesie giovanili” di Paolo Volponi, a cura di Salvatore Ritrovano e Sara Serenelli

Dieci spighe

intorno a un melo.

Le mele cadendo

scrollerebbero le spighe.

Avrei di che mangiare.

Un verme

tra i denti

mi servirebbe

per non esser solo. Continua a leggere

Siamo nel pieno degli anni Quaranta, Volponi frequenta l’Università della città natale con gli umori di un intellettuale in formazione lontano dai classicismi (c’è qui forse una consonanza con il Bianciardi studente a Pisa), ruvido, pizzicato dal surrealismo e dai lirici spagnoli, vergine nell’approccio all’opera e non ancora sfrigolato dalle sirene di un ermetismo residuale. I testi «verso Il ramarro» sembrano in aperto dissidio con l’esito finale della silloge del ’48: crudi, d’humor nero («Hai riso,/ ed io avrei sputato/ dentro la tua gola/ aperta»), in certo modo orrorifici («Come se il sangue/ annoiato/ godesse d’uscire») e dal sapore biblico («Io rido/ dietro pascendo/ la mia maledizione»), profondamente corporali («Diventi misurato squadrato,/ da non trovare appoggio/ nelle anche rotonde/ dei corpi delle donne»). Le sequenze sono nitide, affilate e già nascondono in germe i migliori esiti della lirica volponiana («Aspettavo i tuoi occhi/ comparire dal mattone», «Tra la testa e la pietra,/ tra gli specchi e le spade,/ ancora lungo/ è il discorso»). Le poesie «verso L’antica moneta» — estratte da un manipolo di 59 carte in tutto, come spiega Serenelli nella puntuale Nota al testo, seguita dall’apparato critico che ricrea la facies grafica dei manoscritti e dattiloscritti — pèrdono il tono scheggiato delle prime prove per acquisire maggiore doppiezza e impeto narrativo.

Siamo nel pieno degli anni Quaranta, Volponi frequenta l’Università della città natale con gli umori di un intellettuale in formazione lontano dai classicismi (c’è qui forse una consonanza con il Bianciardi studente a Pisa), ruvido, pizzicato dal surrealismo e dai lirici spagnoli, vergine nell’approccio all’opera e non ancora sfrigolato dalle sirene di un ermetismo residuale. I testi «verso Il ramarro» sembrano in aperto dissidio con l’esito finale della silloge del ’48: crudi, d’humor nero («Hai riso,/ ed io avrei sputato/ dentro la tua gola/ aperta»), in certo modo orrorifici («Come se il sangue/ annoiato/ godesse d’uscire») e dal sapore biblico («Io rido/ dietro pascendo/ la mia maledizione»), profondamente corporali («Diventi misurato squadrato,/ da non trovare appoggio/ nelle anche rotonde/ dei corpi delle donne»). Le sequenze sono nitide, affilate e già nascondono in germe i migliori esiti della lirica volponiana («Aspettavo i tuoi occhi/ comparire dal mattone», «Tra la testa e la pietra,/ tra gli specchi e le spade,/ ancora lungo/ è il discorso»). Le poesie «verso L’antica moneta» — estratte da un manipolo di 59 carte in tutto, come spiega Serenelli nella puntuale Nota al testo, seguita dall’apparato critico che ricrea la facies grafica dei manoscritti e dattiloscritti — pèrdono il tono scheggiato delle prime prove per acquisire maggiore doppiezza e impeto narrativo.