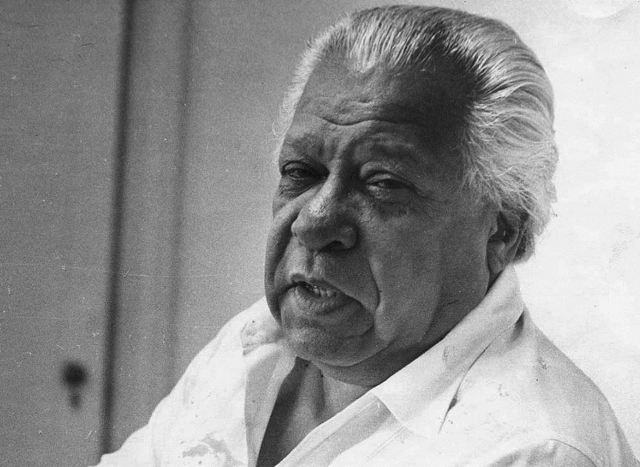

Gian Mario Villalta

di MATTEO BIANCHI

La poesia non si accontenta di una lettura e tanto meno di una lettura distratta. Di più, ci riporta a un brusio buono, biologico, alle parole sostanziali dei sentimenti. A confermarlo ancora una volta è il percorso in versi di Gian Mario Villalta, specie nelle sue ultime pubblicazioni. Una su tutte – anomala e folgorante – Il scappamorte (Amos, collana A27, 2019), nella quale il poeta non rinuncia a far proprio il bene altrui, a renderlo condivisibile attraverso il processo estetico: «Confessi a te stesso che della felicità / sai la voglia: fa feste / all’aria intorno a te e ignora / il boccone offerto, come il cane addestrato / alla guardia del cuore / quando sfugge al guinzaglio».

Nel corso di una mirabile divagazione, Barthes affermò che «la letteratura non permette di camminare, ma permette di respirare», in quanto esperienza panica e totalizzante, che permea l’individuo e non lo accompagna soltanto durante una trasformazione interiore. Villalta, dal canto suo, esorta il lettore a un’ecologia del pensiero e di conseguenza della parola, che rifletta onestamente una doverosa ecologia sociale, sostenuta dal disarmo linguistico, e che smussi l’uso di una verbosità sempre più aggressiva e opprimente, volta a intimidire e a conquistare il fruitore dei consueti flussi di comunicazione. D’altronde, sin dalla radice οἶκος, l’ecologia si fonda su un’analisi oggettiva delle interazioni tra le singolarità e il contesto di appartenenza, ossia un’analisi che si focalizza sulle relazioni interne a una qualsivoglia realtà organica. Continua a leggere

RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA

RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA