In questi mesi di pandemia io ho apparentemente fatto la stessa vita degli ultimi dieci anni, cioè dal mio rientro dalla Siria.

Niente di diverso. Chiusa tra casa, studio e giardino, ho vissuto tempi di completo isolamento, lavorando per molte ore, punto su punto, riga su riga, tra musica e poesia.

Ho alternato in questi anni lunghi periodi di isolamento e lavoro a viaggi anche frequenti, brevi o lunghi che fossero, sempre con accurate e precise preparazioni. Questo insieme mi ha consentito un giusto equilibrio di vita, di rapporti, partecipazioni, incontri con “l’altro da me”.

Il viaggio non è per me solo spostamento, non è lasciare un luogo per arrivare ad un altro.

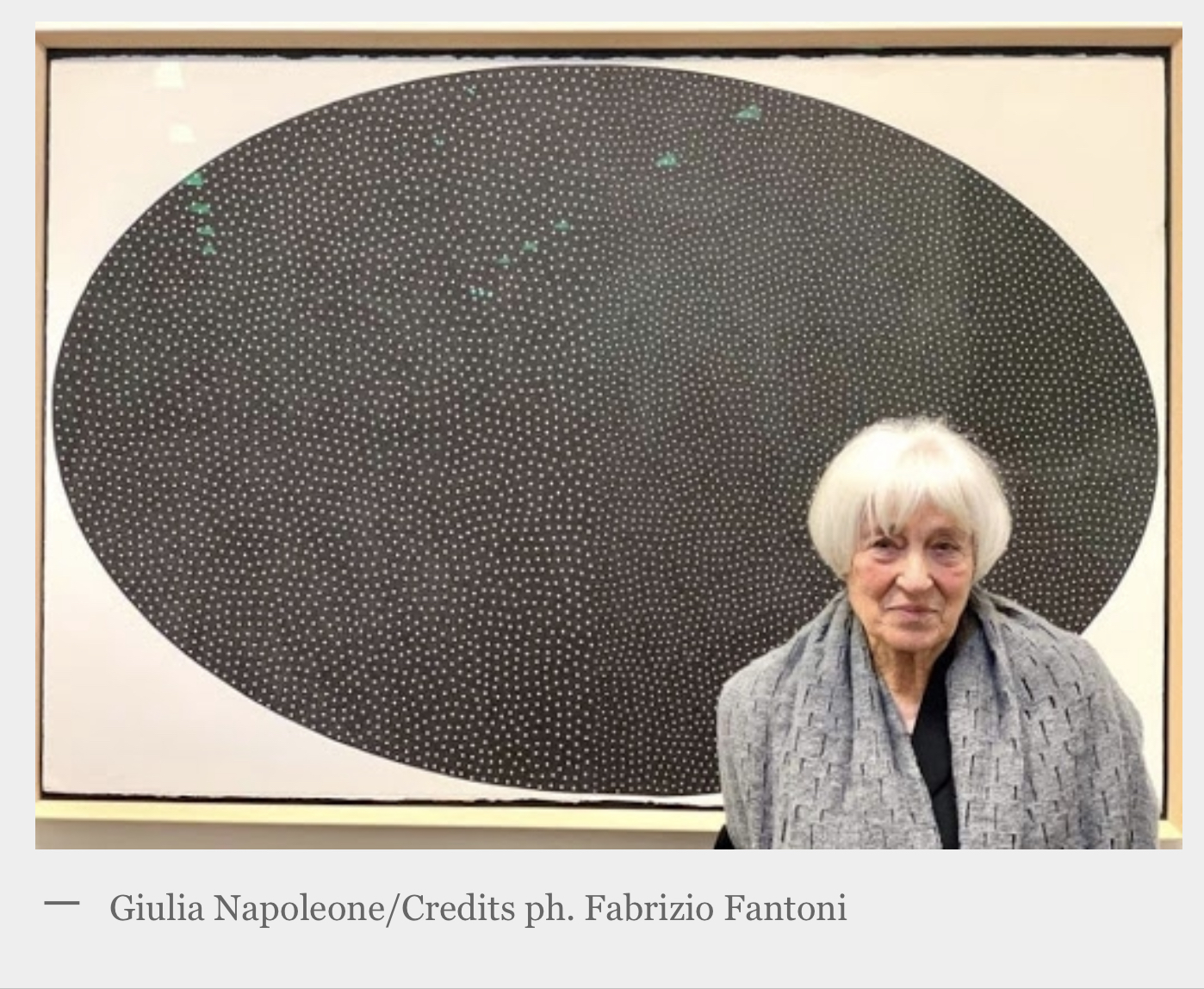

Disegno di Giulia Napoleone

Per me viaggiare è una condizione, una necessità vitale che mi permette il raggiungimento di quell’equilibrio di cui sono alla costante ricerca.

Equilibrio tra geometria e natura, ordine e caos, realtà e sogno, concentrazione assoluta e mondo esterno.

Essere privata dalla possibilità di viaggiare, di questa risorsa essenziale mi ha quindi creato in questi mesi un grande disagio.

Ho continuato a lavorare, spesso al limite delle mie energie, ma quello che è profondamente cambiato è lo spirito con cui ho affrontato le mie giornate di lavoro. Giorni trascorsi con profonda tristezza per le notizie, le immagini, le incertezze, la perdita di tanti amici.

Disegno di Giulia Napoleone