Nicolás Guillén

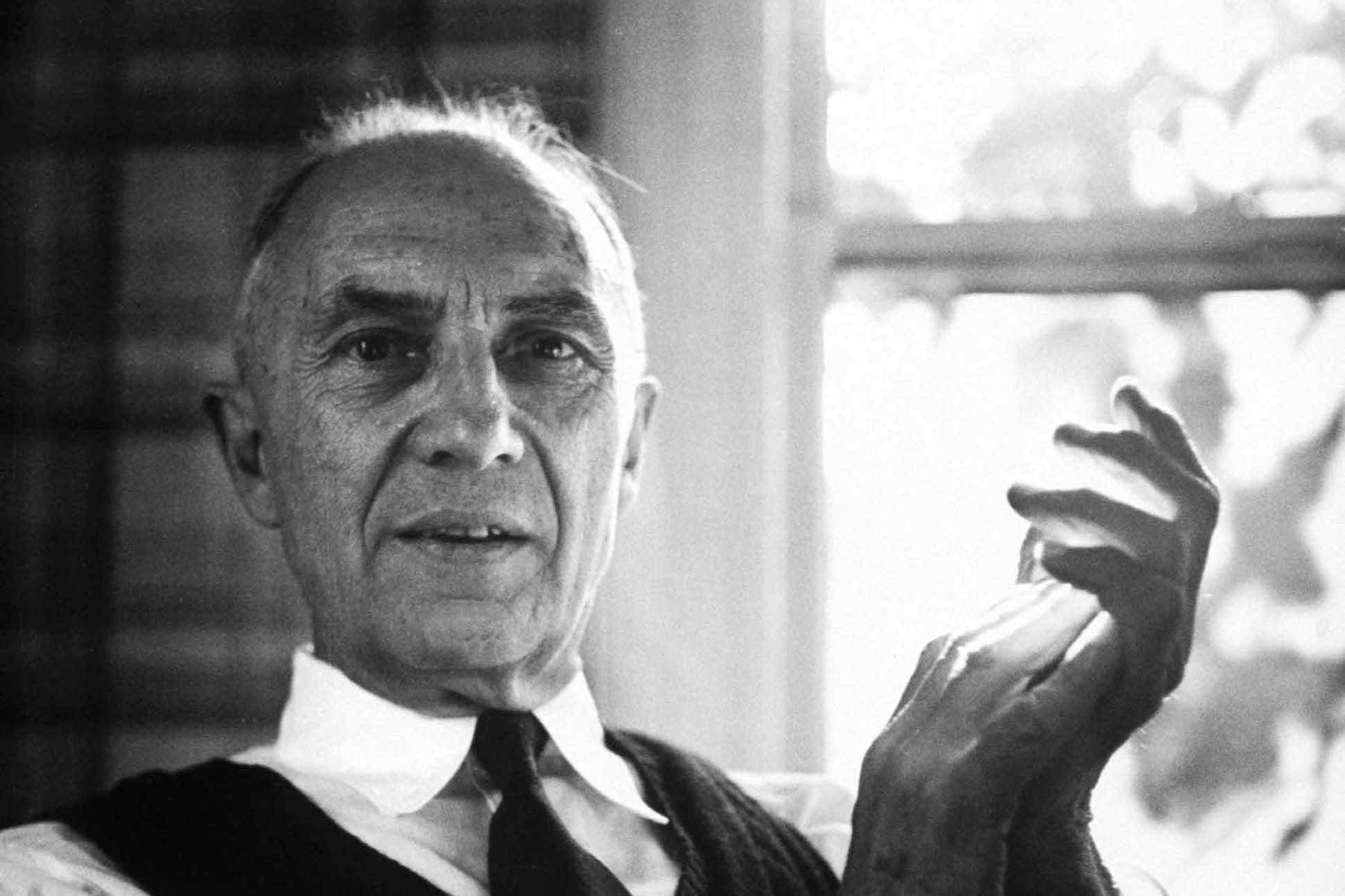

NOTA DI GORDIANO LUPI

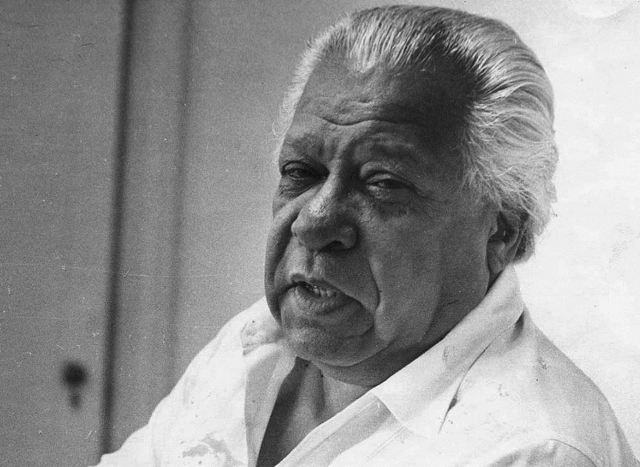

Nicolás Guillén dopo il trionfo della Rivoluzione è sempre stato chiamato il poeta nazionale e non c’è denominazione più giusta e meritata. Infatti, la poesia di Guillén interpreta la realtà in maniera critica e da un punto di vista collettivo, senza mai farsi tentare da individualismi o da fughe astratte. Quando Cuba era ancora alla ricerca della sua identità, Guillén denunciava l’ingiustizia sociale, la discriminazione dei neri, la fame, il furto sistematico da parte degli Stati Uniti delle ricchezze nazionali. Possiamo dire che Guillén sia sempre stato il cantore delle necessità degli oppressi e dei poveri. A maggior ragione, dopo il trionfo della Rivoluzione, ha messo al servizio della costruzione di un nuovo stato la sua poesia.

Nicolás Guillén (1902-1989) nacque a Camagüey. Suo padre lottò per l’indipendenza cubana, ma subito si rese conto che la Repubblica sarebbe stata tradita dal nuovo governo e si schierò con i liberali. Fu assassinato durante una rivolta e Nicolás dovette lasciare l’Università (frequentava Giurisprudenza) per impiegarsi come tipografo e dare una mano in casa.

Pubblicò le prime poesie sulla rivista Camagüey Grafico, quindi in Castalia dell’Avana e in Orto di Manzanillo.

Il suo primo libro è del 1922 (non lo pubblicò) e si intitola Cerebro y corazón, mentre l’anno seguente fondò Lis, una rivista letteraria che ebbe breve vita.

Nel 1926 si trova all’Avana, si iscrive al Partito Comunista Cubano ed è proprio nella capitale che si avvicina alla poesia d’avanguardia.

Scrive per El Diario de la Marina (un foglio reazionario) una serie di articoli contro la discriminazione razziale.

Nel 1930 pubblica Motivos de son e Ideales de una raza.

Soprattutto il primo è un libro importante, perché adotta il son come base musicale e sceglie un linguaggio di facile comprensione, capace di parlare alle persone e di raccontare la vita quotidiana. Si tratta di poesia che molti hanno giustamente definito mulatta, perché si appoggia ai due elementi predominanti della cultura nera: il ritmo e il colore.

Le liriche di Guillén nascono dalla guaracha cubana e sono soprattutto parole scritte per canzoni popolari. Si pensi a un componimento come: Sóngoro cosongo/ Songo be/ Sóngoro cosongo/ de mamey;/ sóngoro, la negra/ baila bien… Si tratta di una vera rivoluzione poetica che vede protagonisti soprattutto i neri avaneri, con il loro linguaggio caratteristico e i loro modi di dire.