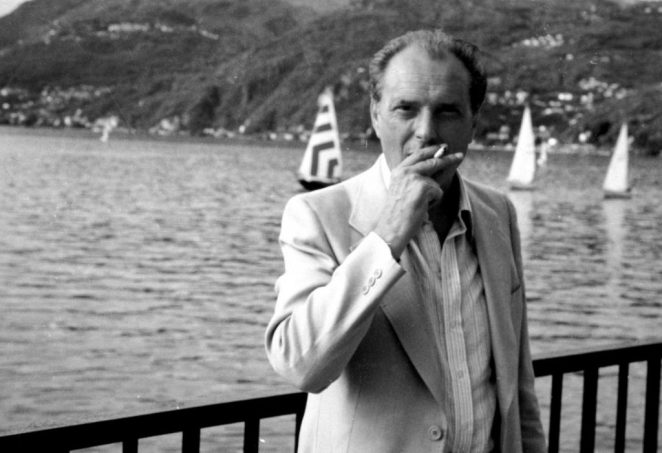

Franco Loi, American Academy in Roma, 3 maggio 2012/ Credits ph. Luigia Sorrentino

NOTA DI FABRIZIO FANTONI

Si è spento il 4 gennaio 2021, all’età di novant’anni, Franco Loi, uno dei più grandi poeti del novecento.

Solo pochi mesi fa, se n’era andata la moglie, Silvana Loi, appassionata studiosa di arte e letteratura e vera compagna del poeta.

Franco Loi era nato a Genova nel 1930, da padre cagliaritano e madre emiliana, ma vissuto fin da piccolo a Milano – dove si trasferisce all’età di sette anni- approda alla poesia a quarantatré anni, nel 1973 con la raccolta I Cart alla quale seguono Poesie d’amore (1974), Stròlegh (1975) e Teater (1978), L’angel (1981), L’Aria (1981), Lunn (1982), Bach (1986) e molte altre.

Sin dalle prime prove la poesia di Loi è segnalata dall’uso di un inventivo dialetto milanese di periferia, che trova la sua origine in una commistione tra la parlata proletaria e quella degli immigrati dalla campagna, spesso mescolata con elementi tratti da altri dialetti e lingue straniere.

Il dialetto di Loi non è il frutto di una semplice regressione “materna “ alle origini, ma qualcosa di molto più profondo e densamente emotivo: è – come scrive lo stesso Loi “la lingua di ciò che tace dentro di noi e che si rispecchia nell’infinito, la lingua delle nostre divine incoscienze”.

Lingua, dunque, di elezione e di storia che si fa espressione di una scelta di classe socialmente impegnata.

Scrive giustamente Mengaldo “. Rifiutando, con voluto e minaccioso anacronismo, ogni mediazione e orizzonte borghese, Loi si concentra tutto nella rappresentazione di un mondo popolare che, giusta l’inevitabile tristezza storica che intride gli ideali del poeta, ha i toni stridenti e sinistri della disperazione senza via d’uscita, sulla linea della più nera letteratura popolare dell’Ottocento e del primo Novecento…”.

Da Stròlegh

II

E dansi, furli,

e ’n’ambra glissetera m’involg,

la sbiava, la m’unda tra i cȃ sbiess,

che ‘l cör ciuscatt par brascia ’n’üseléra

d’aria bibiana e de smiròld beless…

Bel zéfir,brisa,

galȗpp d’un Casurett!

Tra mí e i mund franguell gh’era ’n strighèss

ch’i bej revèrber e i tumbin secrett

me curr incuntra, e fan festa, e i stell

legriusen ’n’alamanda ai grund che scend,

e mí, l’è ’nfiur, un ciall, un va de firisèll

al durbià del timid che nel venter

se tegn scundü ’me se tegn l’üsèll…

Grí San Maternu,

Bianca Maria de semper,

mia edicula, scirossa di cantun,

pulver di òmm che passa e par che stemper

s’inultra al dí luntan che vegn lirun,

sfrûs sass di strȃd, umbrius tumbin che ria,

aria de Casurett, scür trani siún,

uh sí, ve tucchi, sí, ve parlaría,

ma quanti vus, quanti respir al vent!

e ’sta manfrina de la fantasia

che per la piassa dansa sciabelent…

E al spiöv di lüs lampiun

saltrella e slisa el furbol di record,

traversa el vent.

E danzo, furlo,

e un’ambra profumata e fuggitiva

mi avvolge, fa impallidire e sbiadisce gli oggetti,

mi trascina come un’onda tra le case sbilenche,

che il cuore che vuole ubriacarsi sembra abbracciare un’uccelliera

di un’aria interminabile e fresca e pregna di balenanti bellezze…

Bel vento di ponente, brezza, ragazzo vagabondo di un Casoretto!

Tra me e i mondi fringuellanti c’era un intrico di sortilegi

che i bei riverberi e le fogne segrete

mi corrono incontro, e fanno festa, e le stelle

improvvisano l’allegria di un ballo allemando alle grondaie che scendono,

e io mi sento un fiore in un giardino di fiori, un chiaccherare,

un andare come sorsate di vino chiarello frizzo

allo svolgersi dubitoso della più intima timidezza che nel ventre

si tiene nel buio nascosta come si tiene l’uccello…

Capriccioso-fantastico San Materno,

chiesa di Santa Maria Bianca di sempre,

mia edicola della giornata, turbine di polvere agli angoli delle strade,

polvere degli uomini che passano e sembra che stemperata in aria

s’inoltri verso il giorno lontano che viene pigramente,

furtivi sassi delle strade, ombrose condutture che scorrono,

aria di Casoretto, buie osterie da succhiavinacci,

oh sí, vi tocco, sí, parlerei con voi,

ma quante voci diverse, quanti respiri porta il vento!

e questa danza monferrina della fantasia

che per la piazza balla a gambe sciabolanti…

E, allo spiovere delle luci dai lucenti lampioni

schizza e saltella e rade la strada il gioco del pallone dei ricordi,

l’attraversa il vento.

Continua a leggere