IL LIBRO

IL LIBRO

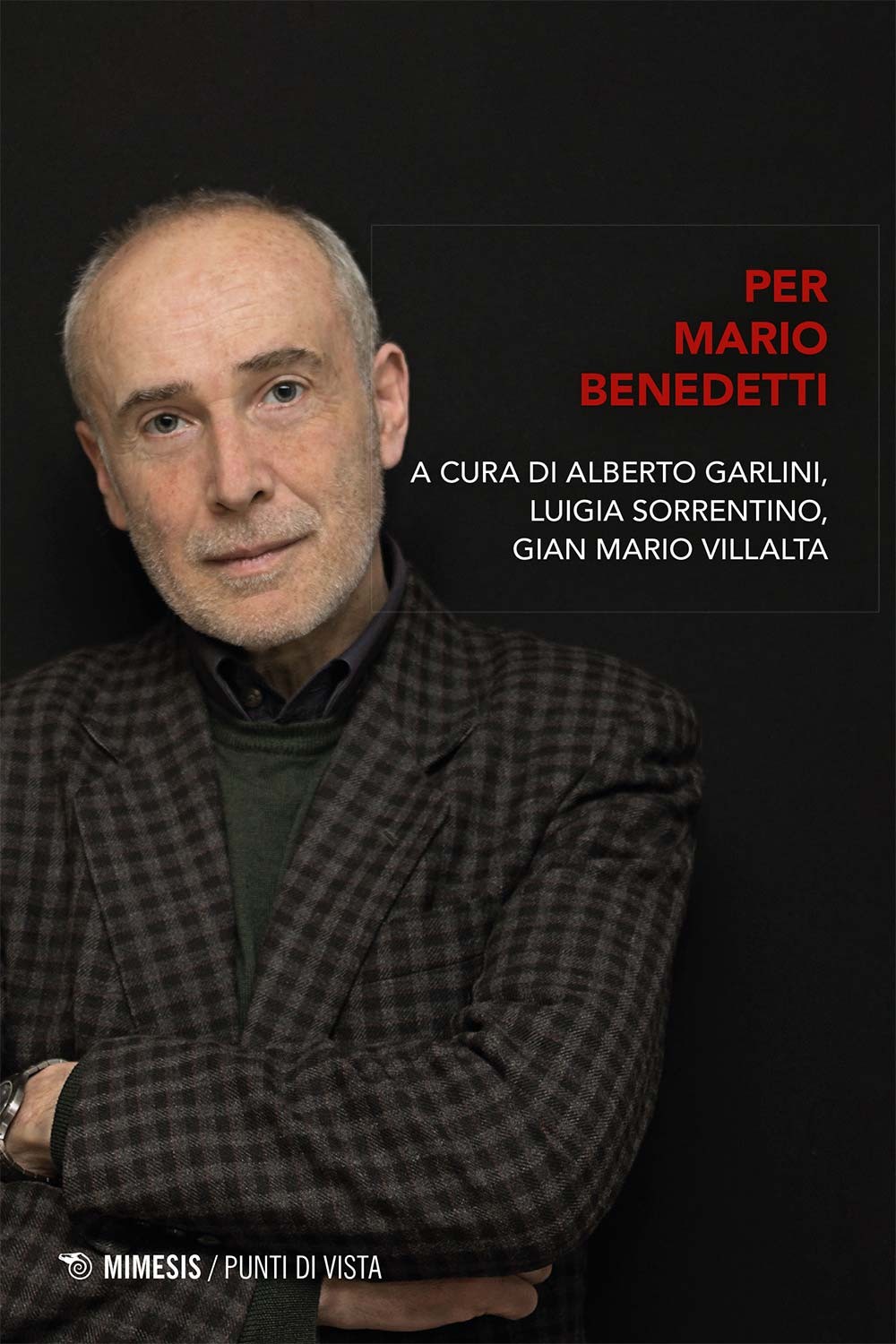

Sono 45 i poeti e i critici che nel libro Per Mario Benedetti portano un ricordo del poeta friulano, un commento o un’ipotesi di interpretazione di una sua opera, ripercorrendo momenti della sua vita, incontri e passaggi dai suoi libri. Una testimonianza d’affetto e allo stesso tempo un orizzonte di risposte a una poesia che ha saputo affascinare e convincere gli appassionati al di là delle appartenenze generazionali e degli orientamenti della poetica personale.

Il libro, Per Mario Benedetti uscito con Mimesis nel 2021, sarà presentato in anteprima al Festival di Pordenonelegge venerdì 17 settembre alle 21.00 alla Libreria della Poesia di Palazzo Gregoris,

Interverranno Alberto Bertoni, Maria Borio, Milo De Angelis, Stefano Raimondi e Luigia Sorrentino.

Presenta Alberto Garlini.

_______________

Per mio padre

Sta solo fermo nella tosse.

Un po’ prende le mani e le mette sul comodino

per bere il bicchiere di acqua comprata,

come tanti prati guardati senza dire niente,

tante cose fatte in tutti i giorni.

Intorno ha una cassettiera con lo specchio,

due sedie scure, un armadio, l’incandescenza minuscola di una stufa.

Dei centrini, la stampa di una natività con il rametto di ulivo,

un taccuino, dei pantaloni, delle cose sue.

Davanti il cielo che è venuto insieme a lui,

gli alberi che sono venuti insieme a lui. Forse una ghiaia di giochi

e dei morti, che sono silenzio, un solo grande silenzio, un silenzio di tutto.

A volte l’acqua del Cornappo era una saliva più molle,

un respiro che scivolava sui sassi.

A volte tutto era l’uccellino del freddo disegnato sul libro di lettura

vicino a una poesia scritta in grande da imparare a memoria.

A volte niente, venire di qua a prendere il pezzo di cioccolato

e la tosse, quella maniera della luce di far tremare le cose,

gli andirivieni, il pavimento stordito dallo stare male.

Mario Benedetti

Continua a leggere

INTERPOSTA PERSONA

INTERPOSTA PERSONA