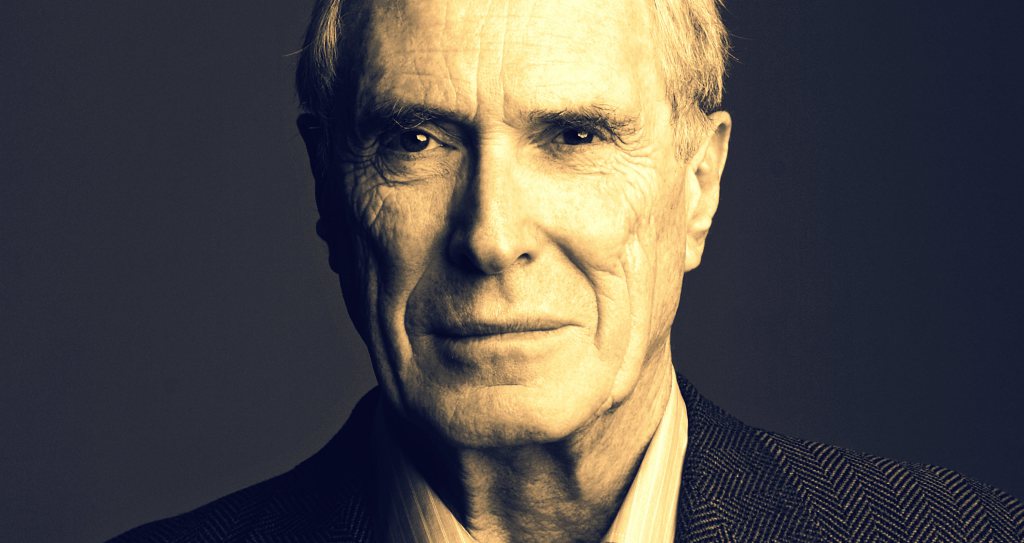

Giovanni Ibello, Credits ph. Dino Ignani

Prefazione di Luigia Sorrentino

In questi versi ulcerati di Giovanni Ibello c’è un sopravvissuto che invoca la rivoluzione dal margine dell’abbandono. La città sulla quale riversa lo sguardo il poeta non è patria madre per Amin – figura centrale del poemetto – ma nemmeno per l’altro protagonista di questi versi che condivide con il compagno la frustrazione della cancellazione. Il primo frammento del poemetto è già un avvertimento per il lettore: “La poesia è un lunghissimo addio”. La parola di questa poesia rivela fin da subito la cronicità della separazione, addio, miseria, segregazione si annidano in questi frammenti insurrezionali. I versi sorgono quindi da un grido di addio, dalla rinuncia a “fare alta la vita”, contratti come sono nel loro stato di alienazione, fino allo spasimo dell’ultima variante. Una parola potente che tocca la condizione umana tesa sul cavo di un burrone, una parola folgorante che si fa carico di qualcosa che non riguarda solo la capacita versificatoria di Giovanni Ibello. La lingua del poemetto, ha infatti, una prospettiva ampia, che parla di una generazione disposta a morire e a risorgere con Amin, con versi memorabili come questi: “Ci lega la parola feroce, una giostra di penombre./ L’incanto di una teleferica,/ l’esatto perimetro di un grido,/ tu che muori / in quell’assillo di aranceti / che ritorna.” Il cifrario della poesia di Ibello è uno Yucatan, inteso come luogo irraggiungibile e impenetrabile, che però, alla fine, trova nella cancellazione la tenerezza della visione: “Troveremo il dio delle cose lontane, troveremo una foresta di spine nel buio oltremare.” Ecco che la voce del reietto si fa espressione di una mutazione creaturale e lascia intravedere “un rammendo di secondi luce” che lenisce le ustioni provocate dalla violenza dell’esperienza terrena. Versi che rivelano che la speranza nasce dai disperati, dagli abbandonati: saranno loro a trovare “un altrove di spine e diademi.”

Dialoghi con Amin di Giovanni Ibello (premio Poesia Città di Fiumicino 2018, sezione “Opera inedita). Continua a leggere