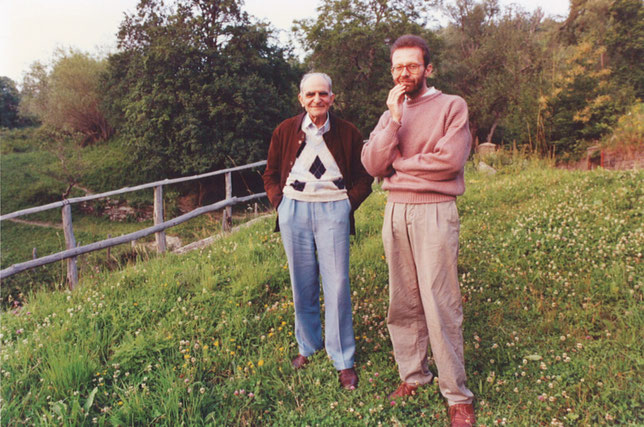

Mario Benedetti, Credits ph. Dino Ignani

di Carmelo Princiotta

Rileggo Umana gloria. Le poesie di Benedetti sono spesso scritte come un ripensamento dello sguardo. I suoi verbi fondamentali sono guardare (anche vedere) pensare, dire, andare e venire. L’io è uno sguardo: «Io che sono delle cose negli occhi / ma non so dire come sono quando le guardo». E le cose? «Le cose che si vedono / sono storie di gente morta». Oppure: «Le cose arrivano dalla pubblicità / o da dentro i suoi occhi / dove nessuno vede perché ci sono solo i morti». Friulano estremo, come annunciato da Slavia italiana e Slovenija, Benedetti ha poi vissuto altrove, pur continuando a scrivere di quella frontiera, e da una frontiera non più geografica ma diciamo pure metafisica, quella fra vivi e morti.

L’andare è quasi sempre un andare via. Benedetti è un poeta del mancamento: il suo tempo prediletto è l’imperfetto. Ha una percezione elegiaca del tempo, un sentimento della vita come perdita. E si direbbe che a volte gli manchino le parole così come gli mancano i morti o come gli è mancata la terra sotto i piedi, durante il terremoto del ’76. In fondo alla poesia di Benedetti c’è In fondo al tempo, con la sua scena tellurica primaria: «Il terremoto improvviso / come il morto che viene alla spalla per farci sentire / improvvisa la luna, la luna, la luna». «Scrivo per fratture» ha detto in un’intervista. E davvero a volte i suoi passaggi strofici, i suoi vuoti sintattici, sono delle crepe che rischiano di inghiottirci, come le gole del pavimento o come «la bocca dei defunti». Così è per il vuoto, ma anche per il pieno, gli elenchi nominali in cui le cose si accatastano come in un crollo, alla rinfusa, pezzi di vita, vite fatte a pezzi. Niente è al suo posto, tutto è dislocato, incongruo: «Sono venuti giù i sassi, / il letto ha detto la zia aveva una pietra grossa nel mezzo. / Siamo scappati via dagli occhi, il vento nella testa». È la surrealtà dei terremoti, in cui tutto si dispone come in una fiaba del terribile. Molte poesie di Benedetti sono fiabe del terribile. L’inanimato si anima, tutto si muove. Si avvicina e si allontana, distorcendo la percezione del quotidiano: «Vengono vicini enormi i ceppi, le scale / i cerchi delle botti, come per andarsene». La realtà si ferma solo nei quadri. Chissà se è da qui che viene l’ossessione pittorica di Benedetti. Ferma vita è una poesia di augurio, uno dei pochi testi che si aprono al futuro, verbo che in poesia s’impara a coniugare da Fortini. È tutto un saliscendi in questa poesia, tutto un andirivieni. Per fermare le cose bisogna ripensare lo sguardo che le ha viste, amate, perdute. Il verbo più toccante di Mario Benedetti è il verbo stare, seguito a ruota dal verbo tenere, tenere insieme, come in Quadri. Tutto va via, anche gli occhi, di cui è disseminata questa poesia: «I tuoi occhi con i nomi delle mele e delle pesche».

La «visione intera» si scompone. Si ha una percezione metonimica del mondo. Tutto perde consistenza, tanto che c’è poi bisogno di ridire che cosa è l’io, che cosa sono le cose. Tutto è sempre qualcos’altro. La prima incongruità di questa poesia è il verbo essere, a meno che non venga modulato dallo stupore infantile della favola, del sogno: «C’era…». Oltre alla scomposizione, c’è una sovrapposizione, come in dissolvenza: «Era perché non poteva restare niente di tutto questo / che gli occhi facevano i matti». Si ha una percezione analogica del mondo, che certo Benedetti mutua da Milo De Angelis, ma poi riconverte nelle sue particolari dissolvenze, o, con termine zanzottiano, sovrimpressioni, come nella splendida Log, Ambleteuse, dal titolo che giustappone Slovenia e Francia all’indimenticabile finale: «E un albero di fiori / sale sullo slargo della marea / perché la mano è così, amore, / lei va alta fra i tuoi capelli», con quell’insensato e strepitoso connettivo, che fa un sorgere da un gesto il paesaggio fino a confondere gli amanti e ciò che guardano, o pensano a occhi chiusi: la mano con l’albero di fiori, i capelli con lo slargo della marea. Perché nelle poesie friulane di Umana gloria, quasi sempre le più belle dell’intero libro, le persone portano con sé i paesaggi: «Davanti il cielo che è venuto insieme a lui / gli alberi che sono venuti insieme a lui». Tutto è però ferito dalla natura, e dalla cosiddetta civiltà, dalle sue fabbriche, fibre sintetiche, pubblicità. Non per niente, dietro la «povera umana gloria» di Benedetti ci sono le «povere forme eterne» di Pasolini. Continua a leggere

Paolo Lagazzi, riconosciuto dallo stesso Bertolucci (in un’intervista apparsa nella rivista “Gli immediati dintorni”, n.2, 1989) come colui «che forse più di ogni altro mi ha letto in estensione e in profondità», ripercorre negli scritti raccolti nel presente volume alcuni tra i capitoli decisivi della storia del poeta: l’inesausto amore per la pittura; la passione per le opere di Proust e di Eliot; l’affinità elettiva con un originalissimo, fantastico e umano storyteller quale Silvio D’Arzo; il lavoro svolto con leggerezza e lungimiranza nei campi del giornalismo e dell’editoria; il dialogo tra la sua poesia e il cinema del figlio Bernardo.

Paolo Lagazzi, riconosciuto dallo stesso Bertolucci (in un’intervista apparsa nella rivista “Gli immediati dintorni”, n.2, 1989) come colui «che forse più di ogni altro mi ha letto in estensione e in profondità», ripercorre negli scritti raccolti nel presente volume alcuni tra i capitoli decisivi della storia del poeta: l’inesausto amore per la pittura; la passione per le opere di Proust e di Eliot; l’affinità elettiva con un originalissimo, fantastico e umano storyteller quale Silvio D’Arzo; il lavoro svolto con leggerezza e lungimiranza nei campi del giornalismo e dell’editoria; il dialogo tra la sua poesia e il cinema del figlio Bernardo.