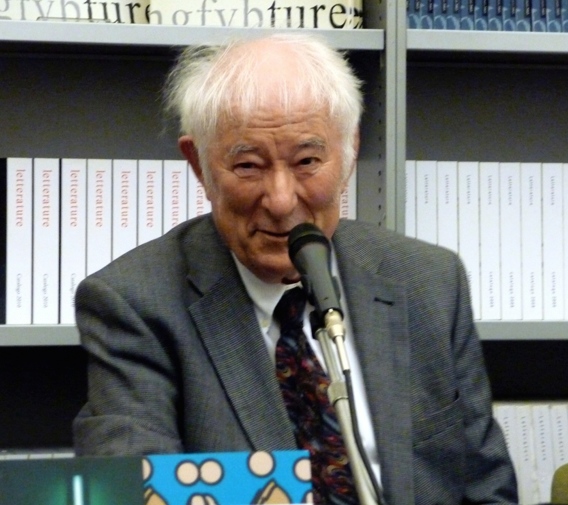

Paul Muldoon, credits ph. Adrian Cook

COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA

In Nostra Signora di Ardboe avviene il procedimento per “associazioni mentali” tipico della poesia di Paul Muldoon (Luca Guerneri ha parlato di vera e propria «perdita del controllo»). I nessi simbolici sciorinati in questa lirica sono il cardo mariano (silybum marianum), l’iconografia relativa alla Madonna del Latte e il culto di essa (Virgo lactans, Galaktotrophousa) la cui origine è legata all’Egitto copto del VI secolo d.C., e infine le litanie lauretane. Un’antica tradizione vuole che, mentre la Sacra Famiglia era in fuga verso l’Egitto, Maria abbia allattato Gesù Bambino in una vegetazione di cardi e che alcune gocce di latte siano cadute sulla pianta, dando luogo alle striature bianche visibili sulle foglie. Il poeta, placidamente in cammino lungo un «campo di ginestre» e «cardi», scorge una giovane ragazza il cui aspetto regale e umile deve in qualche modo ricordargli le rappresentazioni iconiche della Madonna. Qui iniziano le concatenazioni visive e culturali, tanto più ardite quanto più il pensiero dell’io lirico — stringente e ossessivo — diviene un caleidoscopio di coincidenze, prefigurazioni. Anche la «figlia minore di un contadino» può essere figura Mariae: la semplicità della sua presenza nasconde una traccia forte e indicativa, «il nostro semplice desiderio che nella vita ci sia di più». Come se la bellezza del suo viso chiamasse colui che la contempla a un mistero inderogabile.

[Luigia Sorrentino legge ad alta voce, Nostra Signora di Ardboe. Traduzione italiana di Luca Guerneri, in Poesie, Mondadori, Milano 2008.

Accompagna la lettura il “Salve Regina” del musicista e compositore Arvo Part].

Nel basso c’è l’alto, nel «roveto fatato» c’è anche la verità della «croce». L’hic et nunc è il segno di un’irriducibile realtà altra. Così come il viola intenso della corolla del cardo coincide con la veste della Vergine: ad esempio, la Madonna del Latte di Paolo di Giovanni Fei (Metropolitan di New York), allievo di Simone Martini e Lippo Memmi. Sullo sfondo del quadro campeggia l’«oro» tipico dell’arte senese che si sposa perfettamente con il «porpora» del mantello. Nella modulazione delle litanie lauretane («Madre del nostro Creatore, Madre del nostro Salvatore…»), riaccese dal ricordo dell’ambiente cattolico in cui è cresciuto, Muldoon prosegue la sua petrarchesca passeggiata in solitaria «con un braccio lungo quanto l’altro» (espressione idiomatica irlandese), cioè «a mani vuote», senza niente da dare. Continua a leggere

E’ il 1961. Sylvia ha appena subito un intervento chirurgico ed è ricoverata in ospedale quando le viene recapitato nella stanza un mazzo di tulipani rossi. I fiori diventano nella poesia della Plath, l’estensione di ciò che Sylvia sta vivendo in quel preciso momento.

E’ il 1961. Sylvia ha appena subito un intervento chirurgico ed è ricoverata in ospedale quando le viene recapitato nella stanza un mazzo di tulipani rossi. I fiori diventano nella poesia della Plath, l’estensione di ciò che Sylvia sta vivendo in quel preciso momento.