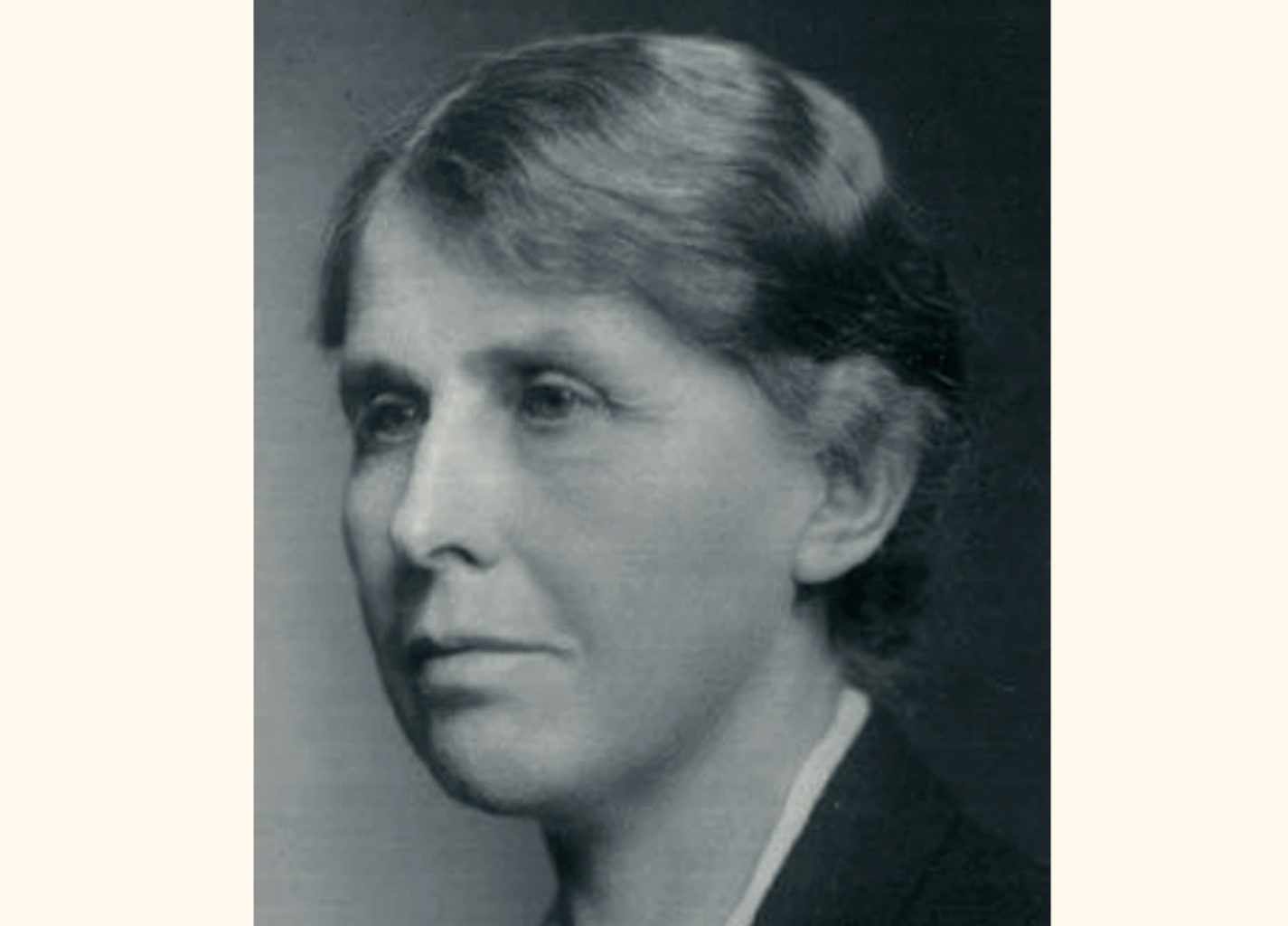

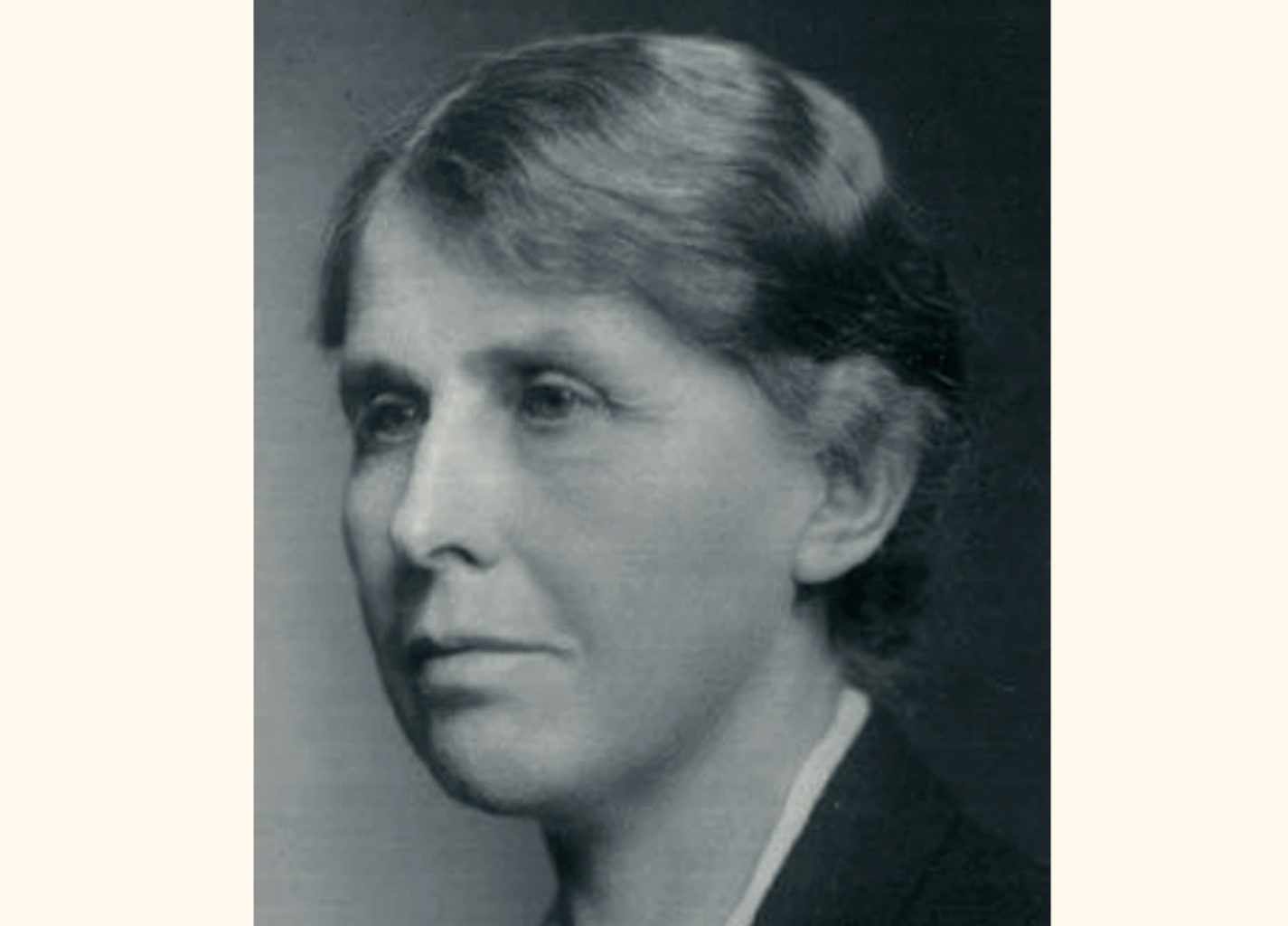

Charlotte Mew

Thomas Hardy l’ha chiamata “the best living woman poet”; Ezra Pound ha apprezzato la sua poesia, eppure dopo la morte, avvenuta nel 1928, Charlotte Mew scomparve quasi del tutto dalla scena letteraria. Fu solo negli anni sessanta che si ricominciò a parlare di lei come poeta originale e di indubbio valore. Nonostante quei primi tentativi di renderle giustizia; nonostante i suoi Collected Poems and Selected Prose siano stati ripubblicati nel 1981 da Carcanet e nel 1982 da Virago; nonostante una nuova edizione di Collected Poems curata da John Newton sia stata pubblicata da Penguin nel 2001, e la scrittrice Penelope Fitzgerald ne abbia scritto un’avvincente biografia in Charlotte Mew and Her Friends (Harvill, 1984), la sua fama è ancora legata a un filo.

Una perfetta candidata all’oblio, come la chiama Ian Hamilton nella bella antologia Against Oblivion pubblicata da Viking nel 2002, dedicata a quei poeti che, a suo giudizio, rischiano ingiustamente di essere dimenticati.

Giorgia Sensi

____________

da The Farmer’s Bride, 1916

The Farmer’s Bride

Three Summers since I chose a maid,

Too young maybe – but more’s to do

At harvest-time than bide and woo.

When us was wed she turned afraid

Of love and me and all things human;

Like the shut of a winter’s day

Her smile went out, and ’twasn’t a woman –

More like a little frightened fay.

One night, in the Fall, she runned away.

“Out ’mong the sheep, her be,” they said,

“Should properly have been abed.”

But sure enough she wasn’t there

Lying awake with her wide brown stare.

So over seven-acre field and up-along across the down

We chased her, flying like a hare

Before our lanterns. To Church-Town

All in a shiver and a scare

We caught her, fetched her home at last

And turned the key upon her, fast.

She does the work about the house

As well as most, but like a mouse:

Happy enough to chat and play

With birds and rabbits and such as they,

So long as men-folk keep away.

“Not near, not near!” her eyes beseech

When one of us comes within reach.

The women say that beasts in stall

Look round like children at her call.

I’ve hardly heard her speak at all.

Shy as a leveret, swift as he,

Straight and slight as a young larch tree,

Sweet as the first wild violets, she,

To her wild self. But what to me?

The short days shorten and the oaks are brown,

The blue smoke rises to the low grey sky,

One leaf in the still air falls slowly down,

A magpie spotted feathers lie

On the black earth spread white with rime,

The berries redden up to Christmas-time.

What’s Christmas-time without there be

Some other in the house than we!

She sleeps up in the attic there

Alone, poor maid. ’Tis but a stair

Betwixt us. Oh! my God! the down

The soft young down of her, the brown,

The brown of her – her eyes, her hair, her hair!

La sposa del contadino

Tre estati da che scelsi una fanciulla,

Troppo giovane forse – ma c’è ben altro da fare

Al tempo del raccolto che attendere e corteggiare.

Dopo le nozze lei ebbe paura

Dell’amore e di me e di tutte le cose umane;

Come il rinchiudersi di un giorno d’inverno

Il suo sorriso svanì, e più che una donna

Parea uno spiritello spaurito.

Una sera d’autunno fuggì.

“Sarà laggiù tra le pecore,” dissero,

“Sarebbe giusto fosse nel suo letto.”

Ma per certo là lei non c’era

Sveglia, i grandi occhi castani spalancati.

Così per una distanza di sette acri e su e giù per la collina

La inseguimmo, svelta come una lepre

Davanti alle nostre lanterne. A Churchtown

Scossa da tremiti e spavento

La prendemmo, a casa infine la portammo

E a doppia mandata fu rinchiusa.

Alla casa sa ben badare

Come quasi tutte, ma lei pare un topolino:

Felice di chiacchierare e giocare

Con uccellini e conigli e altre creature,

Purché gli uomini stiano alla larga.

“Non vicino, non vicino!” implorano i suoi occhi

Quando uno di noi le si avvicina.

Le donne dicono che le bestie nella stalla

Si voltano come bambini al suo richiamo.

Io a malapena ne ho sentito la voce.

Timida come un leprotto, altrettanto veloce,

Dritta e sottile come un giovane larice,

Dolce come le prime violette selvatiche è lei,

Creatura selvatica. Ma cos’è per me?

Le corte giornate si accorciano e le querce si fanno scure,

Un fumo azzurrognolo sale verso il cielo basso, grigio,

Una foglia cade lenta nell’aria ferma,

Le piume maculate di una gazza si posano

Sulla terra nera imbiancata di brina,

Le bacche verso Natale si fanno rosse.

Che cos’è il Natale senza qualcun altro

In casa oltre a noi?

Lei dorme lassù nell’attico

Sola, povera fanciulla. C’è solo una scala

Tra noi. Oh, mio Dio! la peluria

La sua tenera giovane peluria, il castano

Il suo colore castano – gli occhi, i capelli, i capelli! Continua a leggere

NOTE PER UNA RILETTURA di OLIMPIA

NOTE PER UNA RILETTURA di OLIMPIA