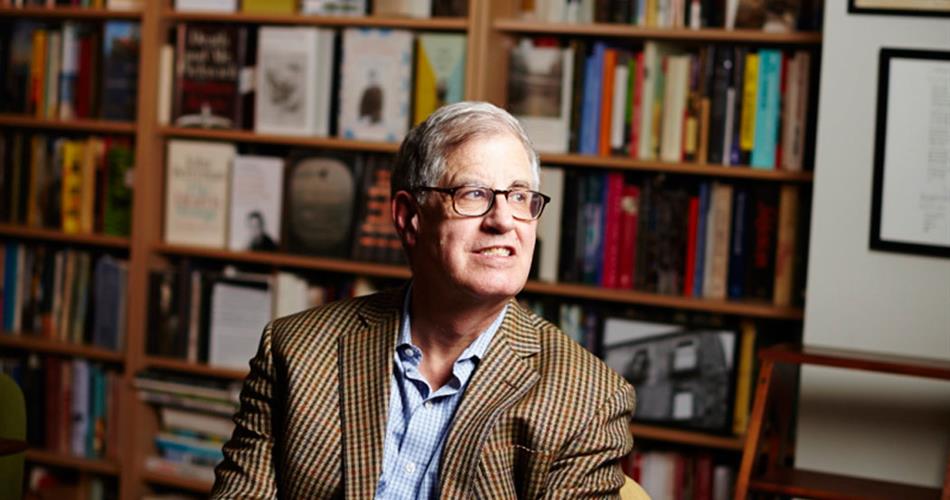

Jonathan Galassi è editore, poeta e traduttore di fama internazionale. Ha studiato ad Harvard con poeti come Elizabeth Bishop e Robert Lowell e ha pubblicato per la casa editrice della quale è Presidente, la Farrar, Straus and Giroux, molti romanzi e raccolte di poesie di autori noti, come Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, Marilynne Robinson, tanto per fare alcuni esempi, scoprendo dei veri talenti.

Con “La Musa” (Titolo originale “Muse”, Knopf, 2015) uscito in Italia con Ugo Guanda Editore, tradotto da Silvia Pareschi, Galassi debutta come narratore. Una scelta importante, che lo colloca dalla parte dell’Autore, di colui che scrive “la sua storia”.

Intervista a Jonathan Galassi

di Luigia Sorrentino

Roma, 18 dicembre 2015

Galassi, che effetto le fa stare dall’alta parte, quella dello scrittore?

Ho sempre scritto poesia e traduzioni con la mia mano sinistra, per così dire. Ma alla mia età ho pensato: ora o mai più. E mi sono voluto lanciare in questa sfida, per vedere se ero in grado di fare qualcosa da solo, anche se qualcosa di modesto, in un genere su cui avevo già lavorato molto con numerosi scrittori che amo. Continua a leggere

E’ nelle librerie italiane l’ultima opera di uno dei più importanti filosofi viventi, Emanuele Severino,DIKE, Biblioteca Filosofica Adelphi, (luglio 2015).

E’ nelle librerie italiane l’ultima opera di uno dei più importanti filosofi viventi, Emanuele Severino,DIKE, Biblioteca Filosofica Adelphi, (luglio 2015).