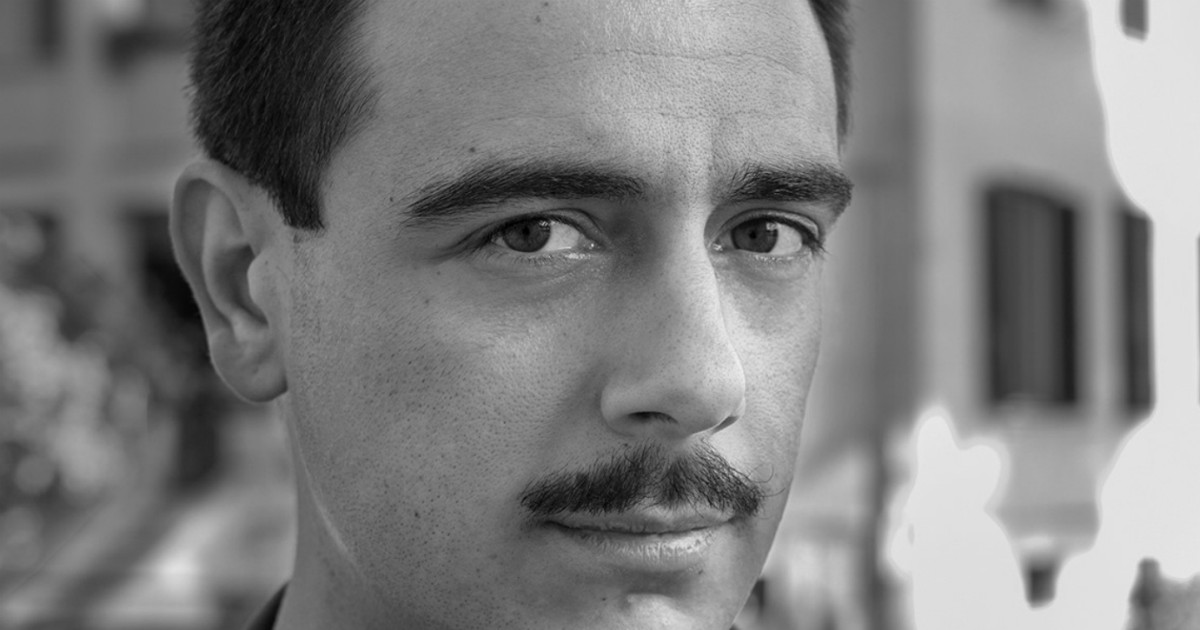

Gabriele Galloni, particolare di una foto di Dino Ignani

NOTA CRITICA DI GIUSEPPE MARTELLA

Come si è osservato da più parti, nella sua breve carriera, Gabriele Galloni ha ricevuto notevole attenzione critica, sia per quanto riguarda il valore dell’opera che la sovraesposizione della figura e l’ostentato narcisismo del suo autore. Ma le due cose stanno insieme, come due facce dello stesso foglio di carta ormai consunto, che è diventato da tempo file di testo, sovrascrivibile in un elusivo sottotraccia: ed è questo il primo punto che caratterizza la poetica di Galloni. Il suo essere nativo digitale.

Erede della tradizione lirica come qualcosa di defunto e trapassato, di cui egli raccoglie le spoglie e i profili sparsi, gli echi, le schegge dell’aura, come un testamento o un legato con cui fare i conti. Perché ogni eredità la si conquista, la si abbraccia o stritola, a seconda dei casi, la si irride nel mentre la si onora, la si volge in parodia, meglio ancora se nessuno se ne accorge. E’ questa la posta in gioco specie a un passaggio epocale, dove il rapporto fra tradizione e talento individuale si fa più problematico, come già T.S. Eliot, in un saggio ben noto, aveva perspicuamente e definitivamente sancito. Tutto ciò che è venuto dopo da parte della critica, l’ “angoscia dell’influenza” e tante altre cose amene è solo una glossa a margine di quel breve saggio di neanche dieci pagine, in cui il giovane poeta che ha inaugurato il modernismo europeo, mettendo in scena in una ridda di profili La terra desolata, il disincanto del mondo, dopo la ferita del primo dopoguerra, la cui cicatrice avrebbe segnato a vita il secolo breve, il maledetto mitico Novecento.

Anche Galloni è un giovane poeta, venuto un secolo dopo, in una situazione completamente rovesciata, di stasi e di narcosi, dove ogni tragedia è preclusa allo spirito del tempo, inflazionata dai media al punto da diventare farsa nel migliore dei casi, o peggio di creare assuefazione in un dormiveglia postprandiale davanti alla TV.

Immagini su immagini riviste, nelle nostre Notti di pace occidentale, naufragi con spettatori che moltiplicano l’archetipo discusso da Blumenberg in una foresta di specchi. Quando tutte le risorse del linguaggio sono state saggiate ed esaurite, bruciate dalla prepotenza delle immagini e dalla derisoria sfilata dei simulacri che confondono la parola e la cosa senza residui, e senza remissione.

E’ questa la condizione del poeta nei primi decenni del nuovo millennio: l’essere erede di una tradizione ormai passata in giudicato, come una sentenza illeggibile sul nostro destino. E la sua missione è quella di porsi su una traccia cancellata, come un segugio, fidando nei suoi spiriti animali, o se si vuole come un cyborg progettato a tempo breve, braccato da mille cacciatori di replicanti che ne reclamano le spoglie, fuggendo sempre sul filo della lama del rasoio, come un Blade Runner, che ha visto “cose che voi umani” neanche osate immaginare, per salvarvi, perché “il genere umano non può sopportare troppa realtà” (Quattro Quartetti).

In questo dialogo fra due poeti di statura incomparabile, in molti sensi, che brucia il tempo e lo trasforma in epoca, pura sospensione fra battute di una melodia arcana, dissoluzione auratica di ogni cronologia, di ogni cronaca e storia, indicibile diafano effetto di atmosfera, Stimmung (con tutta la polifonia e il carico semantico della parola tedesca) e stigma impalpabile sul corpo teatro di chi si fa testimone, magari suo malgrado, sacerdote e vittima, paria e capro espiatorio, di colpe che non solo lui ha commesso.

Parte maledetta di un insieme che su di lui si regge a malapena, nelle spirali del sacrificio, dove ciascuna volta, come ne La colonia penale di Kafka, bisogna reimparare la Legge, servi e signori, nella trasfigurazione del volto del prigioniero, alla dodicesima ora, quando l’erpice ha affondato abbastanza il suo uncino nel corpo vivo (punto di svolta, piega e chiasma della carne del mondo) e l’urlo attende la sillabazione. E’ così che il gioco della presenza e della traccia a più riprese si inscena, creando spazi vuoti di storie da riempire, gesticolazioni, graffi sulle pareti delle grotte, graffiti sui palazzi cittadini, tatuaggi sui corpi adolescenti, segni di un passaggio sempre soggetti alla cancellazione. Continua a leggere

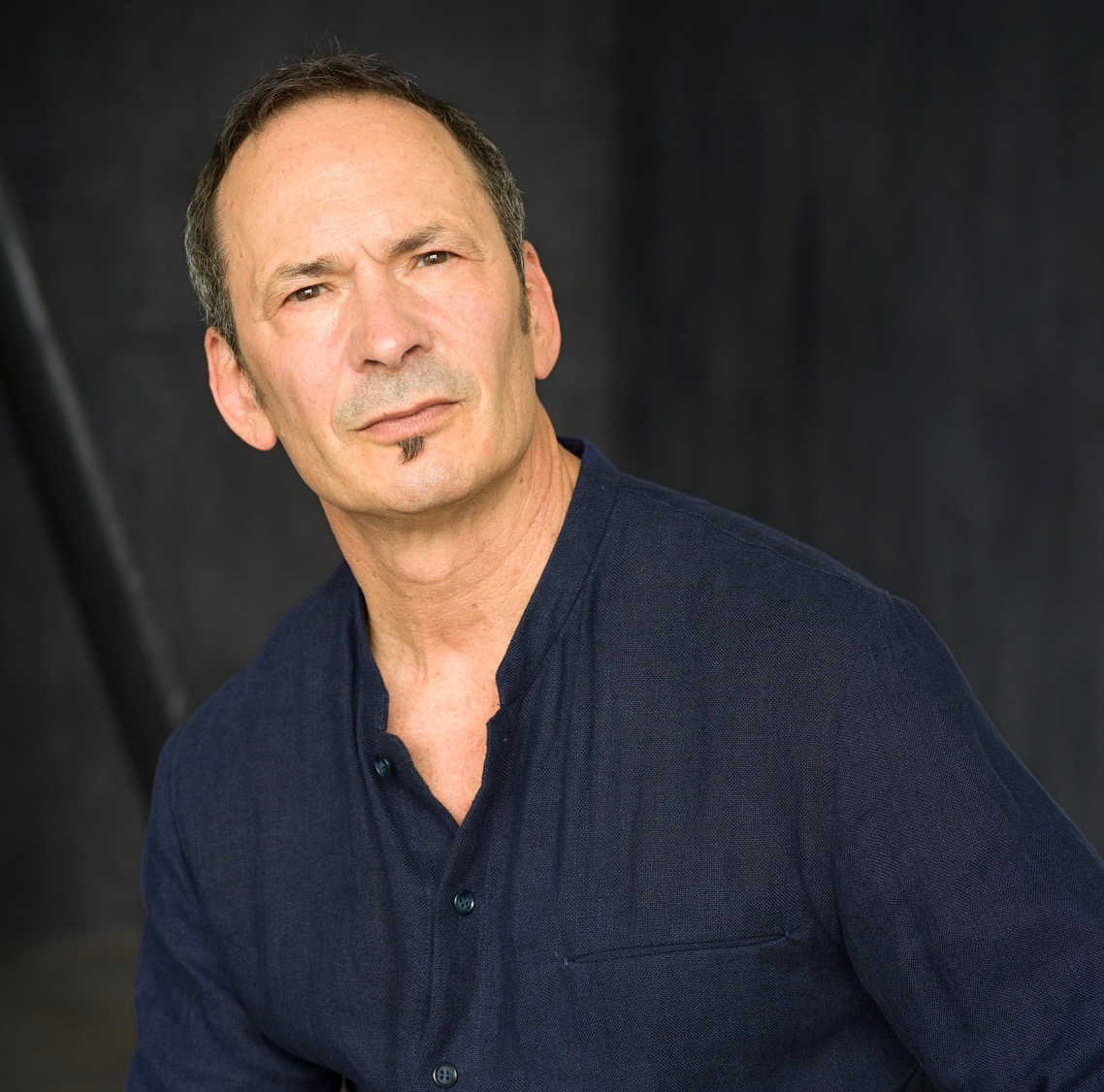

Eugenio Montale, La bufera e altro, edizione commentata da Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai

Eugenio Montale, La bufera e altro, edizione commentata da Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai