Eavan Boland

Eaven Boland, colpita da un ictus, è morta oggi, 27 aprile 2020 all’età di 75 anni. La notizia ha fatto in poche ore il giro del mondo. Su questo blog proprio il mese scorso avevamo pubblicato ( qui ) la traduzione delle sue poesie a cura di Giorgia Sensi.

Per ricordare Eavan Boland, 1944-2020

di Giorgia Sensi

Abbiamo appena avuto notizia della morte della poeta irlandese Eavan Boland, una perdita enorme sia per la poesia irlandese sia per la poesia internazionale.

Fin dalle prime poesie giovanili, e ancor più nelle raccolte degli anni Ottanta, In Her Own Image, 1980, Night Feed, 1982, è evidente l’ interesse di Boland per il ruolo della donna nella letteratura e nella società, nel mito e nella storia irlandesi, che diventerà un tema centrale della sua opera, sia poetica sia critica. In queste e nelle raccolte immediatamente successive Eavan Boland affronterà il tema dell’identità femminile, e alla sua idealistica rappresentazione nella tradizione letteraria irlandese, patriarcale e maschilista, opporrà la sua descrizione di generazioni di donne vere il cui contributo alla storia e alla cultura nazionale è stato largamente ignorato; racconterà la complessità della loro vita quotidiana, esprimerà la bellezza delle piccole cose, darà voce a un silenzio durato secoli. Ma per far questo avrà bisogno, prima di tutto, di trovare la propria voce, la propria lingua.

E la troverà, sicuramente, fino a diventare una poeta di primo piano non solo nel panorama della poesia irlandese contemporanea, ma in quello della poesia di lingua inglese in generale.

Vogliamo citare qui un paragrafo tratto da una sua opera in prosa, Object Lessons: the Life of the Woman and the Poet in Our Time, Carcanet 1995. Una sorta di biographia literaria in cui l’autrice descrive la sua esperienza e il suo percorso poetico di giovane poeta donna nell’ambiente e nella tradizione letteraria maschile e patriarcale della Dublino di quegli anni nella faticosa ricerca di una sua voce personale. Continua a leggere

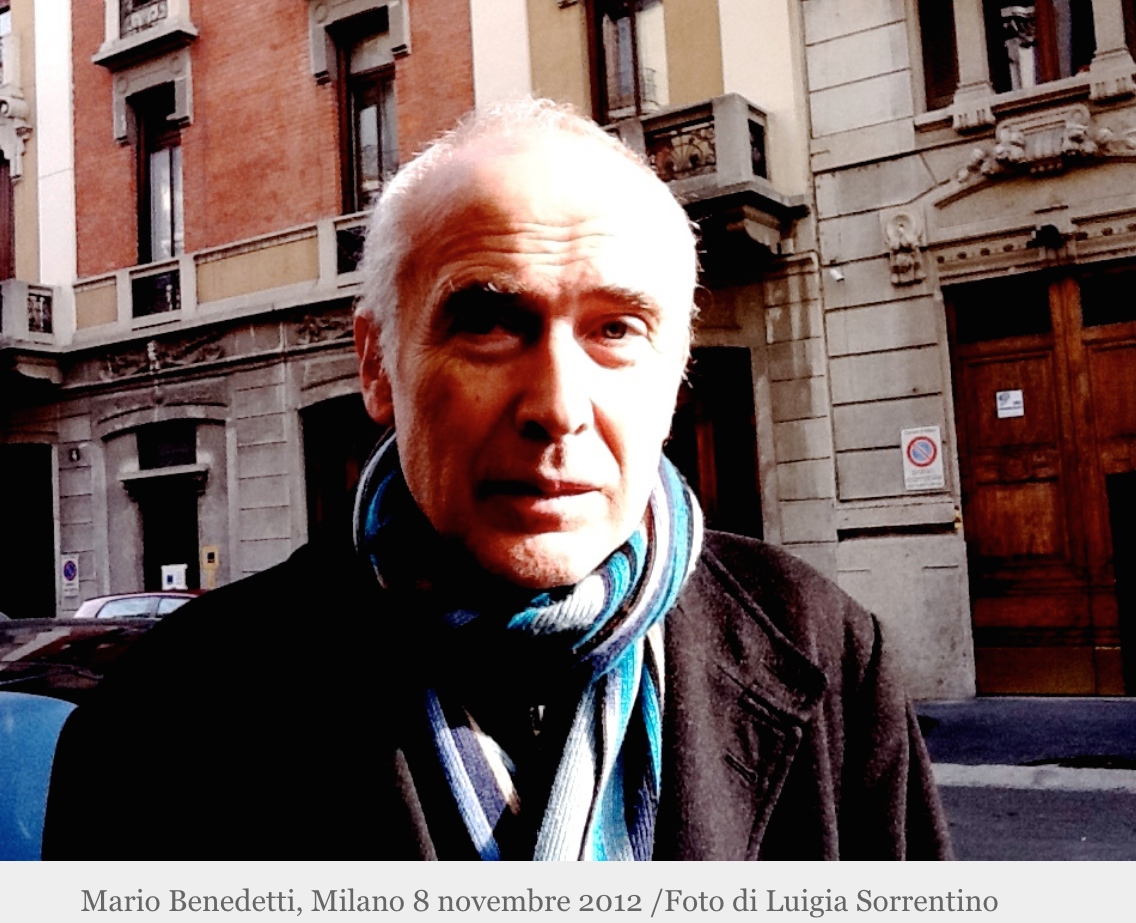

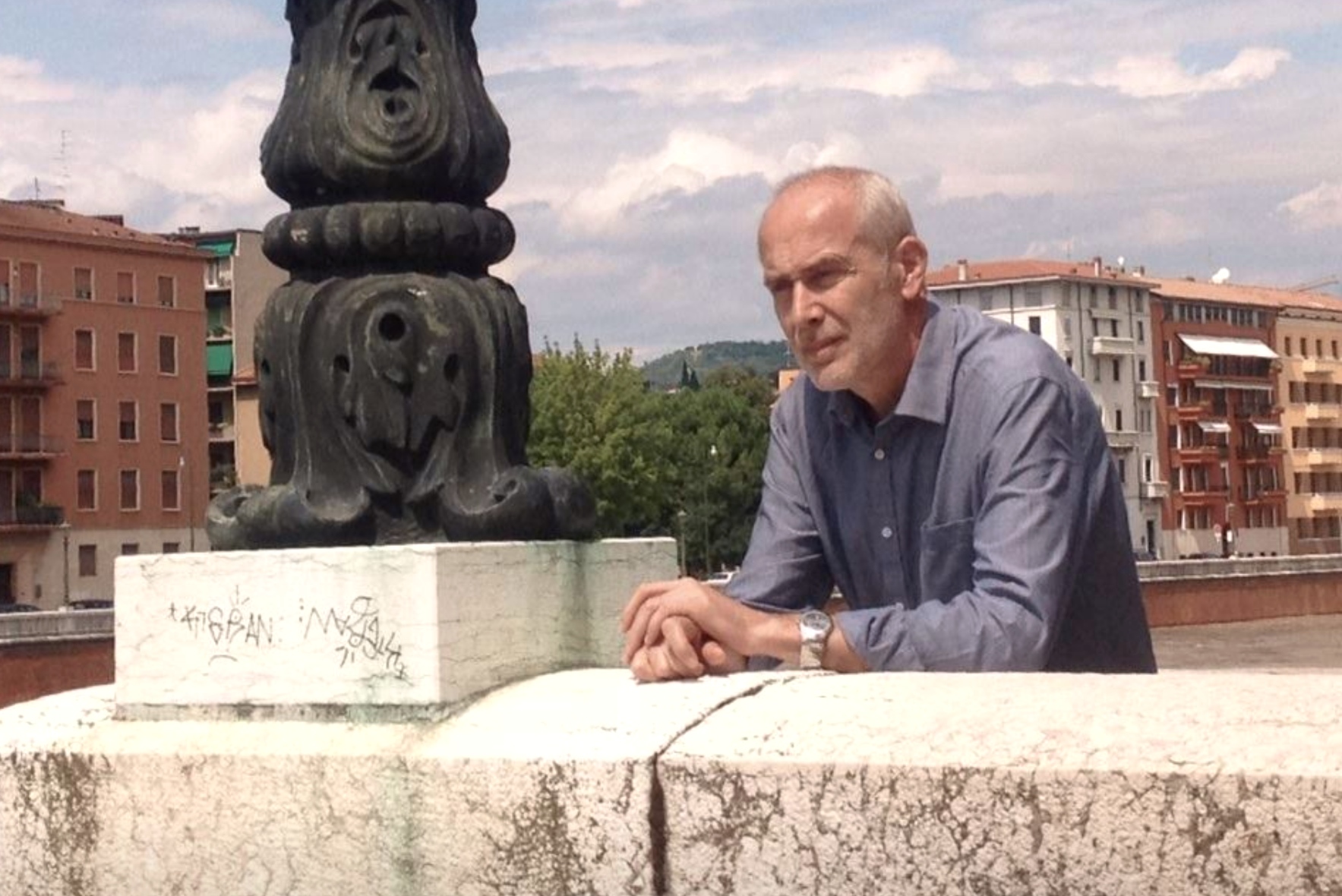

Tributo a Mario Benedetti

Tributo a Mario Benedetti

di Elio Grasso

di Elio Grasso