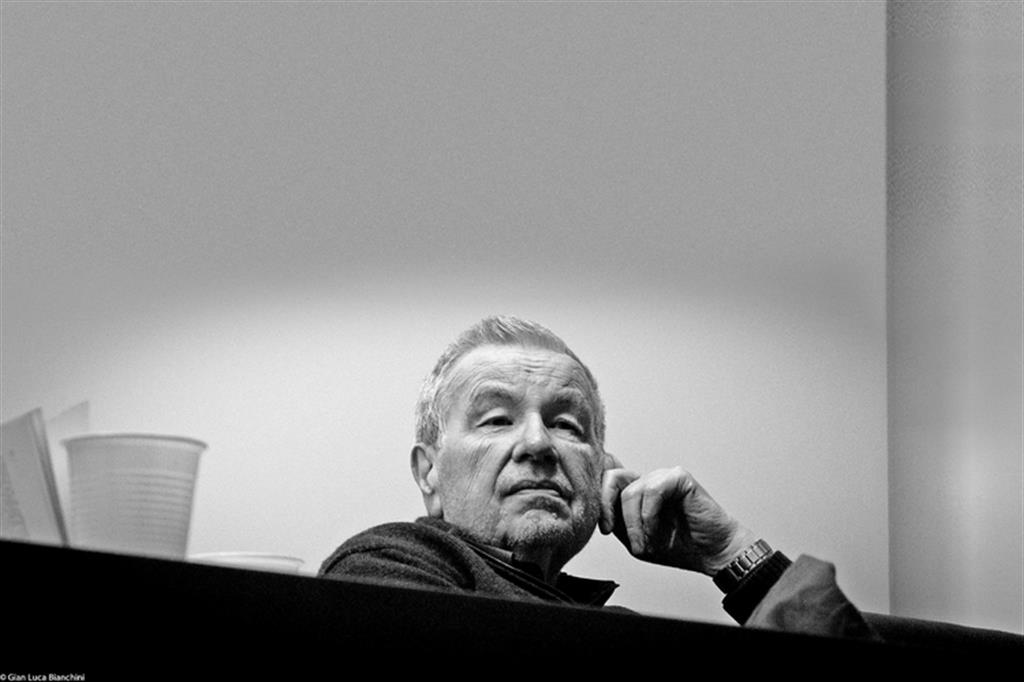

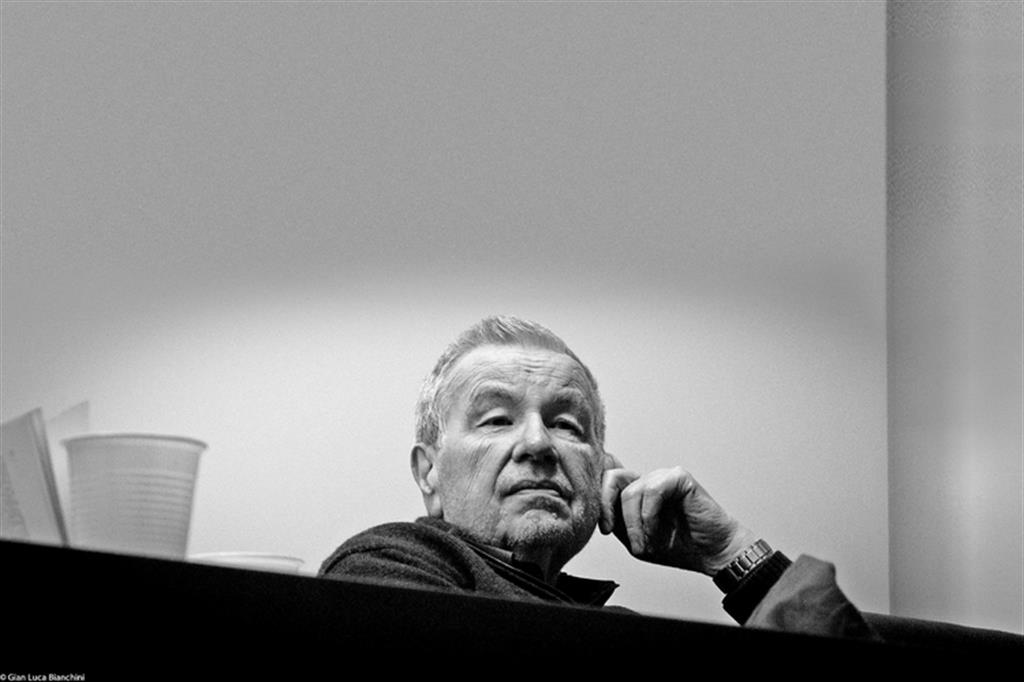

Franco Rella

INCIPIT

Un uomo si trova solo in una stanza e cerca di costruire una storia che possa intramare ciò che vive il dentro di lui e ciò che sta accadendo fuori, la sua vicenda e vicende collettive. La storia non riesce. L’uomo non riesce a costruire un racconto che tenga insieme le sue contraddizioni e le contraddizioni che solcano il mondo. E’ dunque sospeso in una sorta di lacerante esitazione, braccato da una serie di domande che si ripetono e si insinuano in lui inquietanti. Alla fine, da questo suo esilio, decide di mandare comunque al mondo, a qualcuno, a nessuno le poche parole che ha.

SCRIVERE

DI FRANCO RELLA

Si dice che nulla sarà più come prima. Ogni evento in gualche modo fa deviare il corso del mondo, persino la piccola increspatura sollevata dal volo di una libellula sul pelo dell’acqua di uno stagno. Il mondo è stato piagato da Auschwitz, dalla bomba atomica, dalle guerre postcoloniali, dalle grandi migrazioni di massa, dal sessantotto, dall’11 settembre, e poi dall’irrompere delle minoranze sulla scena delle metropoli contemporanee, neri, femminismo, gay, transgender. Ora è la pandemia, è il massacro dei vecchi nelle case di riposo, è la balbettante incompetenza della politica, che fa dire che nulla sarà come prima. Che porta un intellettuale, che non solo non ha previsto il virus, ma che si è sentito impreparato ad affrontarlo, a dichiararsi disarmato. Ma Auschwitz è stato, malgrado tutto, ben più dell’attuale pandemia virale. Auschwitz è stato mettere l’insieme del sapere, a partire dall’illuminismo fino al dispiegamento della scienza e della tecnica, al servizio dell’attuazione di fabbriche di morte. Auschwitz ha corroso le coscienze, ha intaccato le anime, ha bacato le menti. Adorno ha detto una frase, che è stata ampiamente equivocata, e che rimane pur tuttavia ancora comunque discutibile. Ha detto che dopo Auschwitz non è più possibile poesia. Ma dopo Auschwitz c’è stata l’immensa poesia di Paul Celan, il tardo Montale, Wystan Hugh Auden, La montagna magica di Thomas Mann, Beckett, Philip Roth e Don DeLillo, e Yoram Kaniuk, e Yehoshua Kenaz. C’è stato Francis Bacon, Lucio Fontana, Mark Rothko. Dopo Auschwitz c’è stata anche La dialettica negativa di Adorno.

Ma dove ti collochi tu con la tua scrittura? Qui dove sei ora, nella stanza con la finestra, non hai i tuoi libri, nemmeno quel centinaio di libri che – lo hai detto da qualche parte – costituiscono il tuo bagaglio essenziale. È vero che come ha scritto Joyce non si sa mai di chi si masticano i pensieri. Hai preso per caso in mano un libro di Marguerite Duras, che certamente non fa parte del tuo bagaglio essenziale, e hai letto alcune parole che ancora prima di averle completamente lette ti eri già ripetuto più volte in questo periodo, e che caratterizzano, almeno così credi, tutto quello che stai cumulando, riga dopo riga, in queste pagine. Hai parlato della necessità di una storia, e della tua esitazione a definirla. Leggi che Duras afferma che “scrivere non è raccontare storie”. Scrivere è raccontare “una storia e l’assenza di questa storia”. È quello che hai fatto finora. Questa storia e la storia assente di Wallas, di Dora. Anche la tua storia assente, dal momento che non sei riuscito a farti trasportare dai tuoi personaggi. Sai che andrai avanti fino ad un certo punto, quando deciderai che l’assenza della storia si sia finalmente compiuta, realizzandosi come assenza oppure costruendo la sua lacuna compiuta nel corpo del testo.

È per questo che vinci la tentazione di ripercorrere ciò che hai scritto, di mettere a posto le parti dissonanti, gli elementi che ciò che è venuto dopo ha reso incongrui o contraddittori. Qualsiasi correzione cercherebbe inevitabilmente di smussare gli spigoli e gli angoli del disegno che traccia via via il profilo di quella lacuna che è lo spazio della storia che non c’è, della storia assente, che è cresciuta fino a sovrapporsi e prendere il posto di qualsiasi storia possibile. Continua a leggere