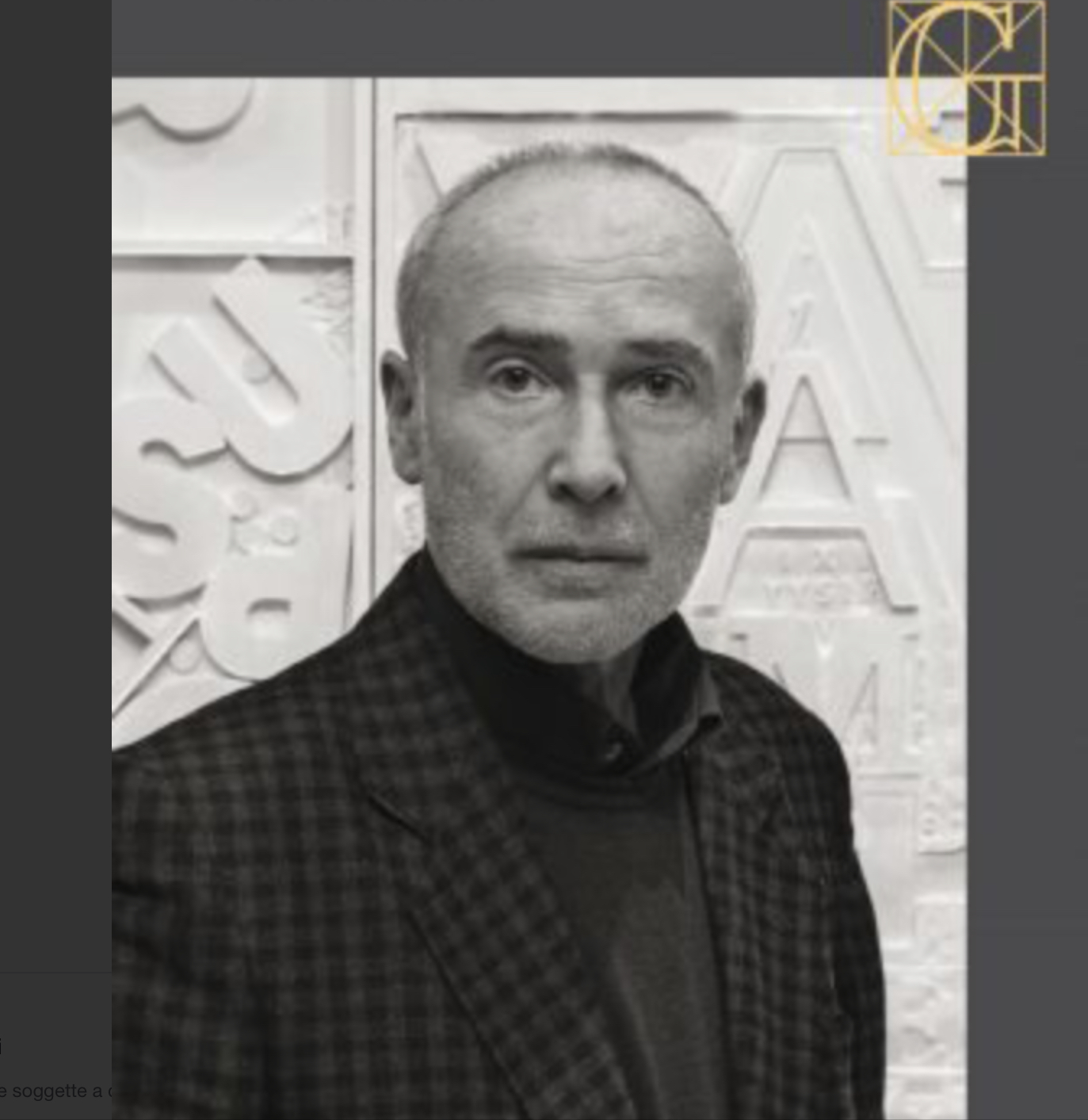

di Elio Grasso

di Elio Grasso

I.

Letture domenicali. Quando lusinghe stevensiane e privilegi d’autore strisciano sopra l’acqua del bagno caldo, raggiungono la punta del naso, compiacendone l’olfatto, e tutto è protetto dalle pareti domestiche, ostacolando il freddo novembrino. Un’altra lettura domenicale, sull’onda di un piccolo dono giunto dalla lontana Gorizia, che vorrei suggerire ai pochi felici lettori di “Poesia”: Una terra che non sembra vera. Agli altrettanto pochi dotati di buona memoria il nome di Mario Benedetti dovrebbe ricordare uno scritto su Padova, nella fortunata serie, ospitata qualche anno fa sulle stesse pagine della rivista, dedicata alle città dei poeti. Ricordo anche un’accesa recensione a I secoli della Primavera, precedente libro di questo autore schivo, timido, ma ben presente nelle nostre personali testimonianze poetiche. Una giuria composta, fra gli altri, da Silvio Ramat, Nico Naldini, Andrea Zanzotto, ha deciso di premiare questa piccola raccolta, facendola pubblicare da Campanotto. Credo, pur non conoscendo gli altri partecipanti al premio S. Vito al Tagliamento, che questa sia stata una decisione salutare, una di quelle decisioni che prendono il volo senza riserve. Così le poesie di Benedetti scendono da quei rami che egli sapientemente agita, lungo il corso dell’esperienza quotidiana e geografica (i percorsi sono quelli, vanno da Udine a Milano seguendo un’alta via di nevi e parole perenni), lungo le pieghe della terra che raggiungono le nostre case. Tempo e misura del tempo, misura dello spazio memoriale, tutto questo c’è senza che vengano costruiti rifugi trasognati. Mi sembra che il bisogno del padre, della donna, dei poeti, venga prima di tutto difeso dalle incombenze quotidiane, e poi condotto nell’alveare che contiene sì segreti, ma anche parole buone per la semina. Parole capaci di migrare con qualunque stagione. Le premonizioni del cuore si allargano nei versi di Benedetti in un modo che, di sicuro, non tengono lontano le prove tangibili del mondo: fiumi come i nostri, marine concrete e odorose, monti invalicabili e boschi attraversati da galatei famosi. Nella domenica delle nostre domeniche ci ritroviamo sui passi di Catine e Giovanni, di Esenin e Annina e Silvio, seguendo la traccia odorosa del sigaro di Vanni. Su altri terreni, baltici, ci sembra di vedere le scogliere leggendarie che l’occhio di questo poeta ha saputo trattenere, senza mezzi termini, senza facili genealogie o somiglianze. Quello che resta, appartiene ai nostri anni. Non è facile appartenervi, ma di sicuro dobbiamo insistere a studiarne principio e mutazione. Ecco, con un libro minuscolo come questo, tutto forse ci apparirà meno difficile e meno freddo.

(1997)

Appunti sul paesaggio in Andrea Zanzotto e Mario Benedetti

Appunti sul paesaggio in Andrea Zanzotto e Mario Benedetti