CO M U N I C A T O S T A M P A

CO M U N I C A T O S T A M P A

IL FESTIVAL

dal 2015 incontri di Poesia e Letteratura

Domenica 12 dicembre, palazzo Gopcevich, Trieste dalle ore 10 alle ore 19

Domenica 12 dicembre, dalle ore 10 e per tutto il giorno, il noto ciclo di incontri triestino della Samuele Editore e diretto da Alessandro Canzian, Federico Rossignoli, Mario Famularo e Carlo Selan, diventa un Festival presso il prestigioso Palazzo Gopcevich. Una novità che nasce dalla consapevolezza del periodo ancora complesso in cui versiamo e dalla comunione d’intenti che ha visto la cooperativa campana AltreVoci, il Comune di Trieste, Lets Letteratura Trieste, Samuele Editore e ZufZone insieme per un importante momento poetico.

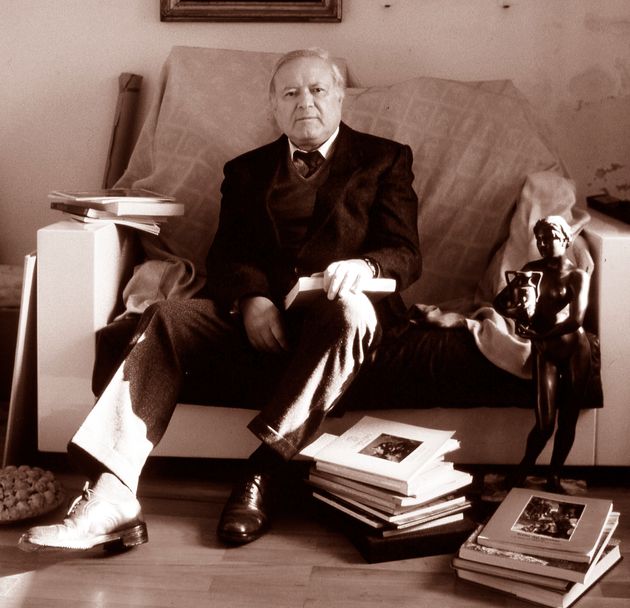

“Una Scontrosa Grazia” nasce a Trieste nel novembre 2015 come ciclo di incontri organizzato a cadenza bimensile presso la libreria Mondadori di via Cavana. Spostatosi poi presso la libreria Ts360, è diventato un ciclo online durante la pandemia per tornare, il 12 dicembre 2021, in presenza presso Palazzo Gopcevich in forma di Festival. Una tradizione di dibattiti e confronti che ha portato nelle librerie della città giuliana i migliori poeti italiani e internazionali come Alberto Toni, Claribel Alegria, Franco Buffoni, Giovanna Rosadini, Gian Mario Villalta, Mary Barbara Tolusso, Claudio Grisancich, Pasquale Di Palmo, Vincenzo Mascolo, Gabriella Musetti, Nicola Vitale, Lucianna Argentino, Flaminia Cruciani, Stefano Simoncelli, non dimenticando i più giovani come Matteo Bianchi, Erminio Alberti, Miljana Cunta, Giovanni Turra, Domenico Cipriano, Roberto Cescon, Fabio Michieli, Marco Amore. Mentre, durante il lockdown, ha proposto dialoghi con Maurizio Cucchi, Alessandro Agostinelli, Marco Bini, Rosaria Lo Russo, Beppe Cavatorta, Umberto Piersanti, Guido Mattia Gallerani. Alberto Bertoni, Alessandro Brusa, Eleonora Rimolo, Giorgiomaria Cornelio e diversi altri. Senza dimenticare l’importante appuntamento con il fotografo dei poeti Dino Ignani. Continua a leggere