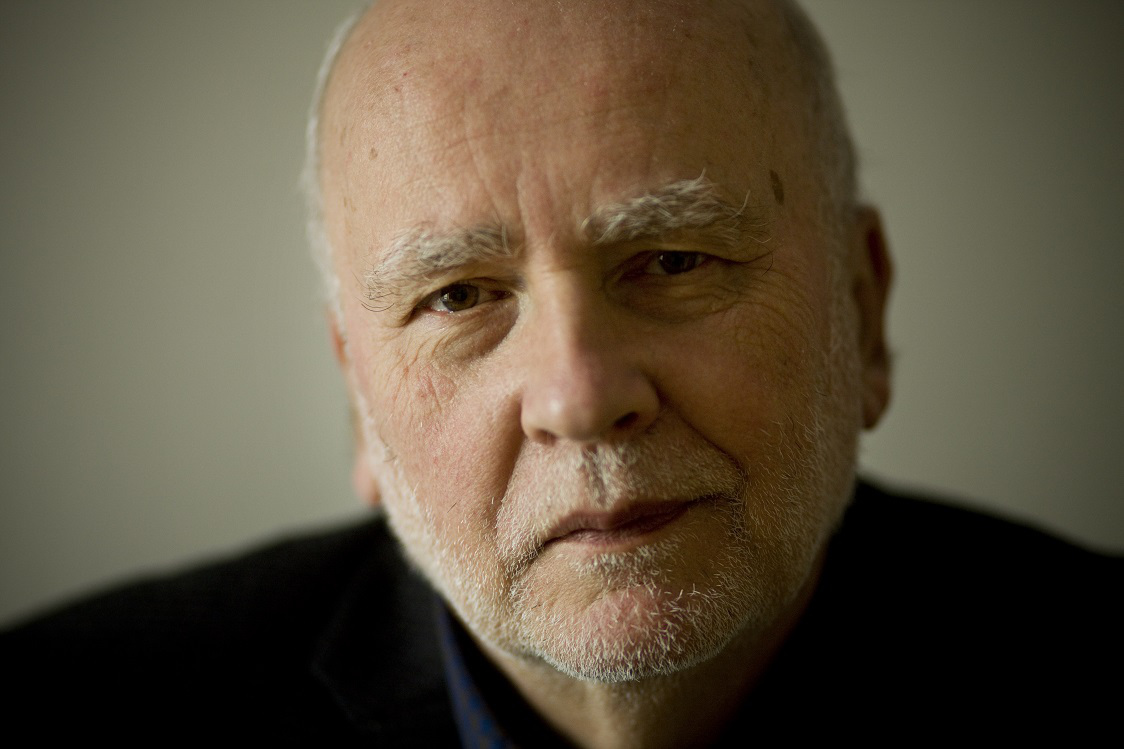

Roberto Calasso

NOTA DI LETTURA DI GIUSEPPE MARTELLA

Parto per una breve vacanza e mi porto appresso I Quarantanove Gradini, di Roberto Calasso, un libro uscito nel 1991 presso Adelphi ma che contiene saggi scritti durante il ventennio precedente. Dunque alcuni di essi risalgono a una cinquantina di anni fa. Eppure sono veggenti oggi come lo erano allora, cioè perfettamente “inattuali”. Come mai? Perché Calasso appartiene a quella schiera esigua di pensatori (Kraus, Benjamin, Borges) che hanno disegnato e percorso le più esoteriche e veraci costellazioni del Novecento. “Costellazione”, si sa, è un termine caro a Walter Benjamin che di quei pensatori è il sommo (non per nulla fa la parte del leone in questi saggi di Calasso). Un termine che designa un ente di ambiguo statuto tra il concetto e l’immagine, e tra la verità e l’opinione. Di costellazioni è formata la mappa del cielo e la sua storia per tracce. La mappa e la storia sono due modi antitetici e complementari di ordinare il mondo, dal micro al macrocosmo: dalla mappa del genoma umano alla teoria del big bang. Stanno fra loro come spazio e tempo, sincronia e diacronia. La prima si rivolge al colpo d’occhio, alla visione d’insieme; la seconda all’attenzione paziente di chi voglia indagare i nessi fra dettaglio e disegno, nonché la concatenazione delle cause e delle colpe. La costellazione è l’ologramma cifrato di mappa e storia, la fata morgana del cielo che ne raccoglie la storia in figure illusorie eppure capaci di farci orientare nel mondo dalla notte dei tempi. Il Grande e il Piccolo Carro, la Vergine, Orione, il “cacciatore celeste”. Ciascuna composta di astri che distano fra di loro migliaia di anni luce e la cui nascita risale spesso a epoche diverse della galassia.

Benjamin, come ogni altro autentico saggista, indaga sempre l’elusivo rapporto tra verità e opinione, nonché tra banale e fatale. Egli legge nelle tracce sparse del passato i profili esatti degli eventi futuri ma come rovesciati in uno specchio: in questo, come Calasso, risulta sempre sorprendentemente inattuale. Di Benjamin, scrive Calasso che piuttosto che un filosofo era un esegeta, un “commentatore perverso”, dedito a materiali sempre più alieni alla sua vocazione teologica. E cita da una sua lettera: “Io non ho mai potuto studiare e pensare se non in senso teologico, se così posso dire, cioè in accordo con la dottrina talmudica dei quarantanove gradini di significato di ogni passo della Torah.” (126) Come Benjamin, suo nume tutelare, Calasso è un glossatore perverso e veggente, uno capace di nascondersi in quel labirinto di citazioni che sono per la scrittura ciò che le costellazioni sono per gli eventi. Continua a leggere

Ma non possiamo dimenticare la figura di Roberto Calasso come scrittore. Allievo del divino anglista Mario Praz, Calasso è stato senza dubbio il più grande saggista italiano del secondo Novecento. Enciclopedico e poliedrico come Praz, gli interessi di Calasso hanno spaziato dal mito arcaico – indimenticabile il suo saggio “Le nozze di Cadmo e Armonia”, (1988) – alla storia dell’arte in “Il rosa Tiepolo”, dalla critica letteraria “La folie Baudelaire”(2008) alla cultura indiana, “L’ardore” (2010), fino a saggi per bibliofili come il gustosissimo: “Come ordinare una biblioteca”.

Ma non possiamo dimenticare la figura di Roberto Calasso come scrittore. Allievo del divino anglista Mario Praz, Calasso è stato senza dubbio il più grande saggista italiano del secondo Novecento. Enciclopedico e poliedrico come Praz, gli interessi di Calasso hanno spaziato dal mito arcaico – indimenticabile il suo saggio “Le nozze di Cadmo e Armonia”, (1988) – alla storia dell’arte in “Il rosa Tiepolo”, dalla critica letteraria “La folie Baudelaire”(2008) alla cultura indiana, “L’ardore” (2010), fino a saggi per bibliofili come il gustosissimo: “Come ordinare una biblioteca”.

COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA

COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA