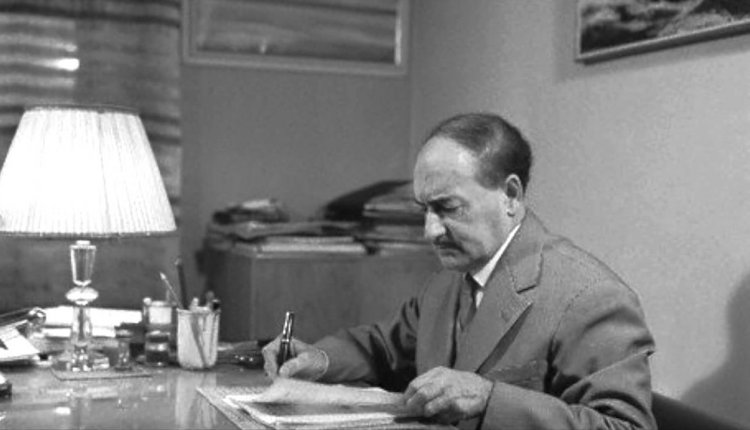

Salvatore Quasimodo

VENTO A TINDARI

Tindari, mite ti so

fra larghi colli pensile sull’acque

delle isole dolci del dio,

oggi m’assali

e ti chini in cuore.

Salgo vertici aerei precipizi,

assorto al vento dei pini,

e la brigata che lieve m’accompagna

s’allontana nell’aria,

onda di suoni e amore,

e tu mi prendi

da cui male mi trassi

e paure d’ombre e di silenzi,

rifugi di dolcezze un tempo assidue

e morte d’anima.

A te ignota è la terra

Ove ogni giorno affondo

E segrete sillabe nutro:

altra luce ti sfoglia sopra i vetri

nella veste notturna,

e gioia non mia riposa

sul tuo grembo.

Aspro è l’esilio,

e la ricerca che chiudevo in te

d’armonia oggi si muta

in ansia precoce di morire;

e ogni amore è schermo alla tristezza,

tacito passo al buio

dove mi hai posto

amaro pane a rompere.

Tindari serena torna;

soave amico mi desta

che mi sporga nel cielo da una rupe

e io fingo timore a chi non sa

che vento profondo m’ha cercato.

Vento a Tindari compare nella prima raccolta poetica di Salvatore Quasimodo, Acque e terre (1920-1929).

***

ED E’ SUBITO SERA

Ognuno è solo sul cuore della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.

Da : Ed è subito sera (1942)

***

LETTERA ALLA MADRE

«Mater dolcissima, ora scendono le nebbie,

il Naviglio urta confusamente sulle dighe,

gli alberi si gonfiano d’acqua, bruciano di neve;

non sono triste nel Nord: non sono

in pace con me, ma non aspetto

perdono da nessuno, molti mi devono lacrime

da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi

come tutte le madri dei poeti, povera

e giusta nella misura d’amore

per i figli lontani. Oggi sono io

che ti scrivo.» – Finalmente, dirai, due parole

di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto

e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore

lo uccideranno un giorno in qualche luogo. –

«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo

di treni lenti che portavano mandorle e arance,

alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze,

di sale, d’eucalyptus. Ma ora ti ringrazio,

questo voglio, dell’ironia che hai messo

sul mio labbro, mite come la tua.

Quel sorriso m’ha salvato da pianti e da dolori.

E non importa se ora ho qualche lacrima per te,

per tutti quelli che come te aspettano,

e non sanno che cosa. Ah, gentile morte,

non toccare l’orologio in cucina che batte sopra il muro

tutta la mia infanzia è passata sullo smalto

del suo quadrante, su quei fiori dipinti:

non toccare le mani, il cuore dei vecchi.

Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà,

morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dolcissima mater.»

Da: La vita non è sogno (1949) Continua a leggere