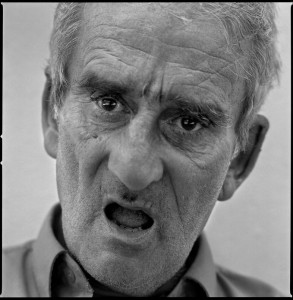

02/10/1957

Nella foto: il poeta Giuseppe Ungaretti a una conferenza

@ArchiviFarabola [258605]

Il 2 giugno di quest’anno ricorrono i cinquant’anni dalla scomparsa di Giuseppe Ungaretti: una data che inevitabilmente fa pensare all’eredità lasciata dal massimo esponente del cosiddetto “ermetismo” (benché l’etichetta non renda giustizia della complessità della poesia ungarettiana). In illo tempore la sfida Ungaretti-Montale era senz’altro più sentita. Nella storia degli studi assistiamo oggi a una netta vittoria del secondo, appartenente al partito che fortemente lo sostenne a sfavore del cattolico Ungaretti (non si dimentichino le parole di Leone Piccioni: «Ebbe contro il partito dei laici, che gli contrappose sempre Eugenio Montale. Non gli è mai stata perdonata la vicinanza con il mondo cattolico e il sostegno che quel mondo dava alla sua opera»).

Eppure, sebbene in maniera diversa e secondo differenti sfumature liriche, entrambi sono stati altissima espressione di un’inquietudine religiosa che li ha visti sfiorarsi nell’agone, toccare il vertice della loro arte a distanza di circa un decennio: Ungaretti con Il Dolore nel 1947 e Montale con La bufera e altro nel 1956. Due capolavori come punti di luce infinitamente lontani nella siderale distanza degli astri letterari, eppure percorsi entrambi da una sete di assoluto e di disvelamento del sacro nell’esperire la sofferenza individuale e universale. Quella che nel poeta più anziano è parola nuda, poésie pure, confessione e in senso lato «vita d’un uomo», nel più giovane è impalcatura metaforica, poésie metaphysique, misticismo e costruzione di un personaggio. Da un lato c’è il Cristo di Mio fiume anche tu («Cristo, pensoso palpito,/ Astro incarnato nell’umane tenebre,/ Fratello che t’immoli/ Perennemente per riedificare/ Umanamente l’uomo,/ Santo, Santo che soffri,/ Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,/ Santo, Santo che soffri/ Per liberare dalla morte i morti/ E sorreggere noi infelici vivi,/ D’un pianto solo mio non piango più,/ Ecco, Ti chiamo, Santo,/ Santo, Santo che soffri»); dall’altro la Cristofora «iddia che non s’incarna» della Primavera hitleriana e di Iride («Perché l’opera tua (che della Sua/ è una forma) fiorisse in altre luci/ Iri del Canaan ti dileguasti/ in quel nimbo di vischi e pungitopi/ che il tuo cuore conduce/ nella notte del mondo, oltre il miraggio/ dei fiori del deserto, tuoi germani»). Due stili e due modi d’approccio alla poesia inconciliabili fra loro, benché ci sia una prossimità nelle tematiche e nell’uguale reazione al descensus ad inferos della guerra e dei disfacimenti della storia. Continua a leggere

Eppure, sebbene in maniera diversa e secondo differenti sfumature liriche, entrambi sono stati altissima espressione di un’inquietudine religiosa che li ha visti sfiorarsi nell’agone, toccare il vertice della loro arte a distanza di circa un decennio: Ungaretti con Il Dolore nel 1947 e Montale con La bufera e altro nel 1956. Due capolavori come punti di luce infinitamente lontani nella siderale distanza degli astri letterari, eppure percorsi entrambi da una sete di assoluto e di disvelamento del sacro nell’esperire la sofferenza individuale e universale. Quella che nel poeta più anziano è parola nuda, poésie pure, confessione e in senso lato «vita d’un uomo», nel più giovane è impalcatura metaforica, poésie metaphysique, misticismo e costruzione di un personaggio. Da un lato c’è il Cristo di Mio fiume anche tu («Cristo, pensoso palpito,/ Astro incarnato nell’umane tenebre,/ Fratello che t’immoli/ Perennemente per riedificare/ Umanamente l’uomo,/ Santo, Santo che soffri,/ Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,/ Santo, Santo che soffri/ Per liberare dalla morte i morti/ E sorreggere noi infelici vivi,/ D’un pianto solo mio non piango più,/ Ecco, Ti chiamo, Santo,/ Santo, Santo che soffri»); dall’altro la Cristofora «iddia che non s’incarna» della Primavera hitleriana e di Iride («Perché l’opera tua (che della Sua/ è una forma) fiorisse in altre luci/ Iri del Canaan ti dileguasti/ in quel nimbo di vischi e pungitopi/ che il tuo cuore conduce/ nella notte del mondo, oltre il miraggio/ dei fiori del deserto, tuoi germani»). Due stili e due modi d’approccio alla poesia inconciliabili fra loro, benché ci sia una prossimità nelle tematiche e nell’uguale reazione al descensus ad inferos della guerra e dei disfacimenti della storia. Continua a leggere