ll desiderio e il dovere di un confronto con noi stessi, con gli altri, col mondo circostante e col tempo in cui viviamo: la poesia è oggi più che mai un linguaggio capace di affrontare la complessità del reale senza lasciarsi abbagliare e fagocitare dai facili miti del momento. Parole e non fatti, si dice correntemente, con un certo disprezzo. «Ma – come sottolinea Riccardo Donati – i fatti sono cose concluse, statiche, sono participi passati, mentre le parole, invece, sono faccende, sono le cose che avvengono, che circolano tra noi. Sono, insomma, il mezzo gerundio della realtà in divenire. E questa realtà, interiore o esteriore che sia, è complessa. Ciò che la poesia fa, quando è frutto di studio e rigore, passione e sincero coinvolgimento, è esattamente questo: dire in forma sintetica la complessità.»

Questo volume nasce da un confronto tra due poetesse e un critico che dialogano tra loro sul senso di scrivere e leggere versi oggi.

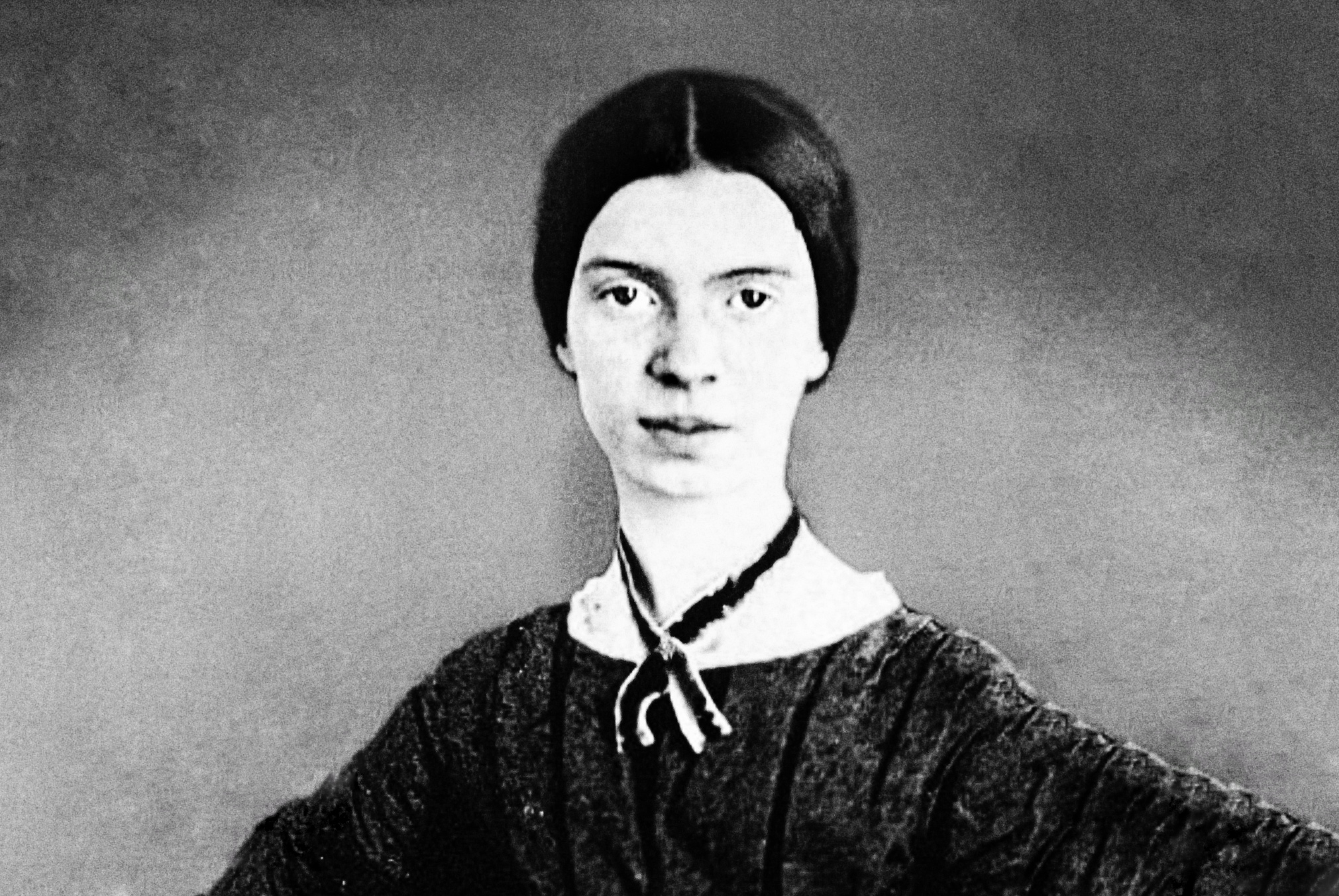

Raccoglie inoltre un’antologia commentata di alcune delle più significative voci poetiche di ogni tempo e latitudine: Saffo, Lucrezio, Ovidio, Osip Mandel’stam, Emily Brontë, Emily Dickinson, Anne Sexton, Zbigniew Herbert, Bartolo Cattafi, Andrea Zanzotto, Eugenio Montale, Paul Celan e altre e altri ancora. Il libro si chiude con una riflessione delle due autrici sulla natura e la pratica della loro scrittura.

Un libro rivolto a chi già legge poesia e ancor più a chi non la legge ma intende fermarsi a riflettere sulle cose che succedono per raccogliere le idee e rifondare la propria capacità di dirsi, di dire. Un libro per lavorare sul vissuto e costruire una comunità pensante, incoraggiare la lettura e la riflessione, favorire la pratica della scrittura intesa come gesto individuale e azione collettiva, intervento sul mondo.

“Poesia come ossigeno. Per un’ecologia della parola” di Antonella Anedda e Elisa Biagini, a cura di Riccardo Donati (Chiare Lettere Editore, 2021).