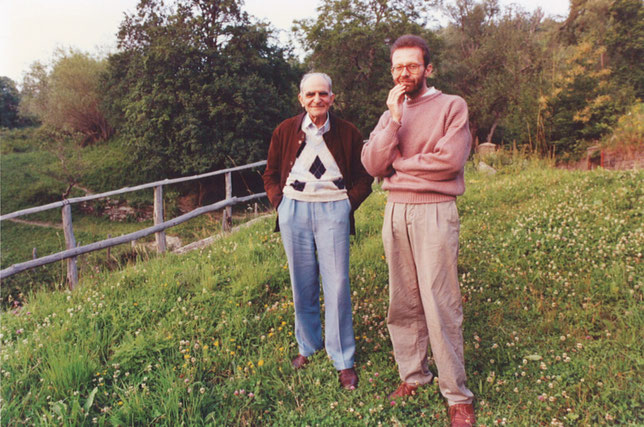

Attilio Bertolucci e Paolo Lagazzi

Per quanto amato da molti lettori di poesia, per quanto profondamente stimato da alcuni tra più grandi poeti del Novecento non solo italiano (da Montale a Luzi, da Sereni a Caproni, da Pasolini a Charles Tomlinson a Kikuo Takano), Attilio Bertolucci resta un autore ancora, in parte, misconosciuto e incompreso. Solo una lunga frequentazione del suo mondo poetico può permettere di cogliere la complessità e la ricchezza che si annidano nell’apparente semplicità del suo linguaggio.  Paolo Lagazzi, riconosciuto dallo stesso Bertolucci (in un’intervista apparsa nella rivista “Gli immediati dintorni”, n.2, 1989) come colui «che forse più di ogni altro mi ha letto in estensione e in profondità», ripercorre negli scritti raccolti nel presente volume alcuni tra i capitoli decisivi della storia del poeta: l’inesausto amore per la pittura; la passione per le opere di Proust e di Eliot; l’affinità elettiva con un originalissimo, fantastico e umano storyteller quale Silvio D’Arzo; il lavoro svolto con leggerezza e lungimiranza nei campi del giornalismo e dell’editoria; il dialogo tra la sua poesia e il cinema del figlio Bernardo.

Paolo Lagazzi, riconosciuto dallo stesso Bertolucci (in un’intervista apparsa nella rivista “Gli immediati dintorni”, n.2, 1989) come colui «che forse più di ogni altro mi ha letto in estensione e in profondità», ripercorre negli scritti raccolti nel presente volume alcuni tra i capitoli decisivi della storia del poeta: l’inesausto amore per la pittura; la passione per le opere di Proust e di Eliot; l’affinità elettiva con un originalissimo, fantastico e umano storyteller quale Silvio D’Arzo; il lavoro svolto con leggerezza e lungimiranza nei campi del giornalismo e dell’editoria; il dialogo tra la sua poesia e il cinema del figlio Bernardo.

Soprattutto, questo libro ci porta di nuovo a osservare i “nodi” più segreti e cruciali del mondo bertolucciano: la religiosità sui generis, il sentimento del sacro, l’incontro fra un bisogno primario di verità e un’acuta coscienza della vita come mistero.

di Bianca Sorrentino

di Bianca Sorrentino Questa universalità, documentata empiricamente ne La terra desolata proprio attraverso l’applicazione del metodo mitico – in base al quale il mŷthos diviene cioè paradigma per il presente –, nei Four Quartets viene indagata attraverso una meditazione altissima e rarefatta. Le passeggiate nella campagna inglese, lontana dalla polvere sotto la quale giace la capitale in guerra, forniscono l’occasione al poeta per riflettere sul senso della memoria, della ciclicità, del concetto di principio che finisce per compenetrarsi con quello di fine. Non è raro che in questo cammino gli elementi del paesaggio siano figura dei moti dell’animo, segnato nel profondo e reso consapevole dallo scorrere del tempo: si tratta di versi frutto di un’età matura, per di più limati nel corso di sette, lunghi anni (1936-1942), durante i quali la strada è riuscita a levigare le asperità di certe visioni. Così, in uno slancio di rinnovata fiducia e riscoperto senso del sacro, gli occhi si posano su un’arcana primavera invernale, un palpito di vita che ancora resiste dentro i ghiacci.

Questa universalità, documentata empiricamente ne La terra desolata proprio attraverso l’applicazione del metodo mitico – in base al quale il mŷthos diviene cioè paradigma per il presente –, nei Four Quartets viene indagata attraverso una meditazione altissima e rarefatta. Le passeggiate nella campagna inglese, lontana dalla polvere sotto la quale giace la capitale in guerra, forniscono l’occasione al poeta per riflettere sul senso della memoria, della ciclicità, del concetto di principio che finisce per compenetrarsi con quello di fine. Non è raro che in questo cammino gli elementi del paesaggio siano figura dei moti dell’animo, segnato nel profondo e reso consapevole dallo scorrere del tempo: si tratta di versi frutto di un’età matura, per di più limati nel corso di sette, lunghi anni (1936-1942), durante i quali la strada è riuscita a levigare le asperità di certe visioni. Così, in uno slancio di rinnovata fiducia e riscoperto senso del sacro, gli occhi si posano su un’arcana primavera invernale, un palpito di vita che ancora resiste dentro i ghiacci.